Знаки солнца. Отр. 9

РАЗДОЛЬЕ

Господину берггешворену Андрею Ивановичу Вейцу обер-похштейгер Брусницын сдал заводские дела, когда тот даже еще и не получил указа о своем назначении, а именно ранней весною двадцать пятого года, настолько торопился похштейгер исполнить свои предписания, а также будучи в опасении, что начальство вновь изменит свои решения, и определит его Смотрителем на какой-нибудь дальний рудник, или, не дай Боже, завод. Итак, согласно бумагам, рудоищику вменено в обязанности последующие геогностическое обследование всех дач казенных и частнособственных уральских промыслов, обучение находящихся там в службе рудоищиков, штейгеров, а также прочие не столько обременительные, сколько досадные работы по оставшейся за ним покуда опостылевшей до колик Смотрительской должности.

И, едва только сошел с пригорков снег, свободный от старшинствующего управления заводом, Брусницын с легким сердцем, захватив с собою в поход лишь рабочую лошадь, груженную инструментом, припасами, провиантом и прочим, необходимым в лесу, в одиночку направился на разведки, настолько ему хотелось побыть одному, поразмышлять в тишине и натуральном спокойствии, оседлал веселого до прогулок Роланда, держа путь к Рефту[1], где, по всем признакам прошлого года, следовало еще поискать.

…………

Плюнув напоследок в воды неблагодарной Шемейки, рудоищик поворотил обратно на запад встречь течения речки Полуденки, и что же? – уже через пятьдесят сажен керны показали, что золото, причем изрядное, здесь есть! Даже ходить никуда особо не надо, хоть на каждом шагу бури, повсюду находится благородный металл. Напоследок обследовав противоположный берег, на пятый день усиленных, от темна до темна, работ, в полном счастии похштейгер отправился обратно в Березовские заводы, где его, к превеликому огорчению, уже ждали.

-Лев Иванович, я же просил Вас: недолго, - поспешно вышел, к только что спешившемуся похштейгеру, из конторы Вейц. - Две недели ведь прошло. Здравствуйте, - подал он руку уставшему и грязному с дороги рудоищику. - Осунулись Вы, Лев Иванович, однакож…, - и Смотритель замялся. - Понимаю: устали Вы, и все же… Желательно, чтобы Вы к вечеру заглянули ко мне, надеюсь, сможете? Дела, видите ли, Морянинов[2] за прошлый год на Вас в Екатеринбург сызнова жаловался, а я и не ведаю, что отвечать. Торопят-с. И здесь также дела Вас ждут безотлагательные. Я смею надеяться? – и офицер, неловко поклонившись, поспешил обратно в контору, видно, спиной чувствуя тяжелый взгляд обер-похштейгера.

Целых шесть дней (благо, дождливых), Лев Иванович, укрывшись в конторе от домашнего шума, и писка недавно, в его отсутствие, народившегося Ваньки[3], потратил на рапорты, заседания, и прочтение казенных писем, впрочем, не забывая и о собственных интересах: он готовился к дальним походам, а где пролегают долгие пути, там без надежных спутников делать нечего.

……….

Привычный «авось» на сей раз не возник, Крекер от геогностики с разведкою отказался, сетуя на слабость здоровья, и по этой, не слишком уж и огорчительной, причине, похштейгер пригласил своих хороших знакомцев, бергауэра Гаврилу Бунькова и штейгера Ваньку Чубарова, по различным, впрочем, поводам: с Гаврилкой никогда не бывало скучно, Чубаров же, напротив, человек был скромный, зато чрезвычайно плодовитый. К двадцати восьми годам – и уже семеро детей заиметь, каково? У него, Брусницына, вон, в его сорок годков всего четыре, а Ванька, видать, за двоих старается, оттого за каждую копеечку и хватается, дабы такую ораву прокормить, - чего ж ему такой случай упускать, чтобы двойню оплату за полевые командировочные получить, а ежели, коль Бог даст, и открыть чего, а за это премия положена, и немалая.

Обер-похштейгер командировку двадцать пятого года вспоминал впоследствии скорее не как работу, а в качестве увольнения в отпуск, настолько ему было вольно на уральских просторах, приятно держать общение с попутчиками, да и погодка была лучше некуда – ежели дождь с грозою, то непременно лишь вечером или же ночью, всего однажды ненастье застигло тройку рудоищиков в дороге, да и то больше по их же собственной вине: Вогульскую Золотую бабу[4] им, видишь ли, подавай! Вот и пришлось обратно от Чусовой под ливнем карабкаться наверх обратно в пещеру, будь она неладна! Здесь уже сапоги по каменной крошке скользят, а этим алчным до богатства кладоискателям все одно: «Дозволь, Лев Иванович, мы еще чуток посмотрим? … Да вон, Ванька что-то кличет, пойдем, взглянем?». Тьфу!

-Что, нашли свою бабу?! – наконец укрылся под сводом пещеры старший рудоищик. - В которую пещеру мне уж тащите, а что с того толку, кроме дождя?! Лошади, опять-таки, вымокнут да продрогнут, али вы их сюда отогреваться потащите? Чего это ты мне протягиваешь? – еще не пообвыкнув к пещерной полутьме, взял в руки Брусницын что-то круглое и белое. - Череп? Ванька, и зачем он мне нужен?! Иль, Гаврило, это ты? – присмотрелся похштейгер к попутчику.

-Я, Лев Иваныч, - подвинулся ближе к выходу Буньков, - да ты сам посуди: раз черепушки, - постучал он пальцем по иссохшей кости, - есть, так и баба непременно где-то рядом, поверь мне: все беды – они от баб, а что следует из того?

-Чего? – с усталой укоризной спросил его похштейгер.

-А то, что, раз трупы есть – то ищи и бабу поблизости, вот!

-А вдруг это бабская голова? – возразил ему обер-похштейгер, возвращая тому череп. - Бабская, понял? А наши с тобой рядышком вскоре валяться будут, тебе как такое? Может, заразная она какая, и теперича мы от того помрем? Ванька-то хоть эту страсть не трогал?

-Не трогал, - отбросил Гаврило в сторону череп, и вытер руки сперва об стены пещеры, а потом о штаны, опасливо поглядывая на белеющее пятно. – Да ну, какая там зараза… Скажешь тоже. Может, тыщу лет уже этой башке, как она тут валяется, а ты: зараза. Да не бабская то башка! – и бергауэр не поленился, сходил за головой, и начал поочередно ощупывать, сверяя, собственный лоб и останки. – Точно: не баба, - удовлетворенно кивнул он. - Сам посуди: вон здесь брови были, так? Выпуклость, сам пощупай! Ну, не хочешь трогать, смотри: вон у меня или у тебя, - подергал он пальцем бровь Брусницына, - почти гладко, а здесь вон видишь – вогул то был или башкирец, все одно, у них у всех здесь круто так, я-то знаю.

-И откуда? – удивился таким познаниям рудоищик.

-Вишь ли…, - оглянувшись в глубину пещеры, зашептал Гаврилка. - Токмо ты уж никому, да? Ходили мы тут четыре года как с братом Илюхой, да ты его помнишь, командировкою в киргизскую степь, вот… Месяц там были, да не только лишь разведки проводили, но и курганы тишком тревожили. Не скажешь?

-Не скажу, - удивился вопросу Брусницын, отродясь не оглашавший посторонним чужих тайн. - И как, нашли чего?

-Кроме вот этого, - и черепушка вторично полетела вглубь пещеры, - ничего, до нас все пограбить успели. Не мечи же всякие там ржавые брать?! Даже серебра, и того не нашли. А черепушки похожи, я теперича завсегда ихние черепа от наших отличу. Знаешь, каковую саблю мы однажды нашли? Дождь вон, как сейчас, - бергауэр кивнул на выход, и продолжил совершенно несчастным голосом, - и в палатку бы бежать, а тут – кости, да что-то бренчит, представляешь? Думали, золото мы наконец нашли… Отковырено все с ножен и рукояти оказалось, Иваныч, такие вот дела…, - вздохнул горестно Буньков. - Каменья там драгоценные, видать, были, на коже ножен даже следы от оплетей остались, эх…. Не иметь нам с тобою богатства, Иваныч, видать, как ни старайся. Может, поедим тогда, что ль? Я с собою и суму с провиантом прихватил, а?

…….

После безлюдных и суровых северов товарищи, минуя родной Березовский (Брусницын опасался, что, появись он в заводах, его тут же куда-нибудь назначат), направились на юг, заглянули сперва в Горный Щит, где обнаружилось новое песчаное золото, и уже в середине августа, миновав Челябинск с запада, двинулись к канцелярии Оренбургского военного губернатора, куда имели на то предписание. Оренбург своей чистотой и военным порядком всем путешественникам, кроме Роланда, понравился: гордое животное долго не могло смириться с тем, что по улицам наряду с ним расхаживают важные и заносчивые восточные недолошади верблюды, и при этом столь нагло себя ведут, и что в итоге?!

Его, благородного (пускай даже наполовину) офицерского коня, и определили на ночь стоять не в самое лучшее место, а куда подальше от этих горбатых уродов, а, спрашивается, за что? Что с того, что лягнул он пару раз, да укусил этого брылястого? У самого же до сих пор вкус этой противной кучерявой шерсти во рту, тьфу! А нечего на него было так свысока смотреть, вот и получил, уродина! Кхм, правда, и Роладу тоже досталось, здоров супротивник, с этим не поспоришь, но мы еще посмотрим, кто кого! И мстительный гольштинец, затаив злобу на все горбатое племя, уже возле Орской крепости, на самом водопое, улучил-таки удачный момент, и со всего маху нанес сокрушительный удар двумя копытами зараз увлеченному поглощением воды верблюду. А надо было честь знать, и хотя бы посторониться! Вот корчись теперь на земле, невежа!

Только чем это хозяин так недоволен? Ему своих двуногих бить, выходит, можно, а ему, Роланду – и уже родичей его четвероногих не тронь?! О, вон двуногий один к его хозяину бежит, кричит что-то, сердится, видно, за своего уродца, посмотрим, как его угостят! А хозяина, которого, как понял Роланд, все «господином» кличут, многие боятся, многие даже стройными табунами перед ним ходят, лишь бы понравиться, да на побои не нарваться, ох, и крут же у него хозяин, аж гордость за него чувствуешь! Так, круглолицый двуногий шею склоняет, признает, значит, что неправ, видит, гадина, чье здесь право, и кто вожак, давай же его передними копытами, ну! У тебя же это здорово получается, ну? Нет, берет что-то круглое у крулолицего, и чего это здесь все такое?

-Да не мешай же ты, Роланд! – недовольно отстранил от себя морду коня Брусницын. - И так из-за тебя потратиться пришлось, чего лезешь? Сейчас стреножу тебя, и вовсе, как дурак, один стоять будешь. Извини, уважаемый, - вновь обратился рудоищик к киргизцу, продолжая держать непослушное животное в поводу, - говори, прошу тебя, дальше.

-Там, господин, - показывал на юго-запад киргизец, опасливо поглядывая на Роланда, - один и еще один год люди золото ищи, не найти.

-Где? – посмотрел в указанном направлении похштейгер. - На горе? Возле речки? Не понял? Возле быстрой воды, понятно? Не очень быстрой? А, не Яик и не Орь, ясно, тогда где? А, малая тихая река, как называется? Ква? Кварква? Тьфу! Ладно, прощай, ака, извини за потрату, - кивнул он на все еще скособоченного верблюда, и отошел на освободившееся, очень даже пригодное для водопоя и роздыха, место, тем паче, что там уже обосновались его товарищи.

И вправду, местечко было лучше некуда: Орь здесь обходила стороной небольшой, заросший ивами, мысок, а рядом находилась добрая полянка, и пусть малая, но им-то на троих человек и шесть лошадей безусловно хватит, можно даже искупнуться попробовать, пока солнышко не зашло: это у них, в Березовском, в августе уже почти никто не купается, коли не слишком пьян, а здесь-то отчего бы и не поплавать? Арбуз, купленный умиротворения ради у киргизца аж за три копейки (грабеж!) опять-таки, не в Орск же с собою везти!

………….

Обер-похштейгер напару с бергауэром тем временем посматривали в сторону раскинувшейся неподалеку, на месте слияния рек, Орскую[5] крепость, последний форпост россиян супротив диких степей, и уже вскоре согласно пришли к решению, что место выбрано самое удачное: от нападений кочевников поселение с двух сторон прикрыто реками, с третьей же, на первый взгляд, доступной, стены, в степь смотрели жерла ощетинившихся в бескрайние просторы пушек, умно расставленных на высоких бастионах. Да, такую крепость, пожалуй, степнякам при всем желании трудно будет взять.

………

Комендант местной крепости рудоищиков к себе не допустил, повелел лишь сказать через адъютанта, что дом для постоя им определен, а в остальном, дескать, пусть разбираются сами, шибко уж Его высокоблагородие делами обременен. Впрочем, покормили товарищей за казенный счет, а под самый конец ужина прислали для бесед даже двух шихтмейстеров и одного практиканта с картами, да вот только толку что от офицеров, что от карт, оказалось мало, а чего боле можно просить с этих разносолов[6]? Они же даже и не ведают толком, как золото выглядеть должно!

Нет, в своих-то карманах они, вестимо, его завсегда отличат от меди, пусть хоть тьма кромешная вокруг стоит, но что делать с такими инженерами в поле? Однако же деваться некуда: есть предписание, чтобы все вместе они с тутошней обузой, то есть – с этой зеленой молодежью, на разведки отправились, как же противиться воле коменданта, когда здесь он – царь и бог? Или же, коли иначе подумать: раз он царь – то пущай работников да проводников дает, лошадей и провиант, отчего не так? За спрос ведь денег не берут, отчего бы и не запросить чего сверх должного?

………….

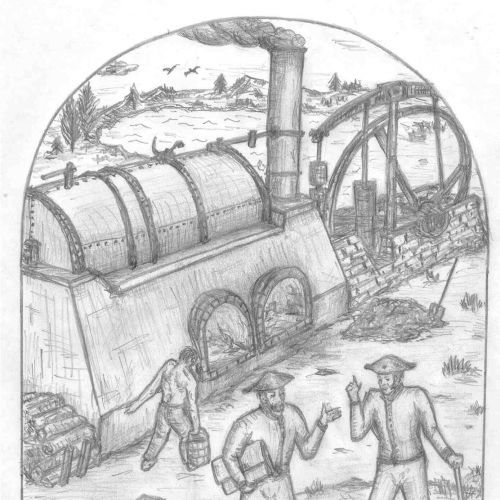

За неполных три недели поездок бок о бок, совместных обедов и ужинов, тем паче – дружной и слаженной работы приезжие вполне пообвыклись с местными инженерами, и даже, можно сказать, что сдружились, да как было не сблизиться, ежели все трудные и обременительные работы достались приданным к партии рабочим людям? Бурят – они, копают также мастеровые, даже пищу, и ту на всех готовят мужики, старшим лишь указания остается давать, единое лишь Брусницын не доверял никому: он всегда мыл сам, и притом охотно учил сему непростому ремеслу всякого желающего. Кроме того, на Кумаке, где золотое проявление показалось рудоищику наиболее обещающим, он продолжил опыты с промываленными столами, которые в количестве двух штук изготовили тут же, на месте, благо, железный припас предусмотрительный похштейгер включил в список требуемого еще в самом начале, в Орске. И слава Богу: здесь мыть – не перемыть, с лотками-то многое ли наработаешь? А здесь вон, за золотопромываленными станками под веселые частушки (правда, в основном про баб), работают мужики, причем – с явственной охоткой, даже покрикивать на них нет надобности, к тому же и намыли с разных мест командою уже с полфунта, будет с чем в крепость возвращаться. Да и домой, признаться, уже не терпится, - и как там Пелагея с оравой собственных детишек да пасынков справляется?

…………

В Березовском обер-похштейгера давно уже заждались, и приуготовили целый ворох новостей, причем начали, подлые люди, с самой приятной:

-Вам, Лев Иванович, за Шемейский прииск двести рублей указано выдать, - радостно, словно бы денно и нощно в нетерпении карауля Брусницына, при его появлении поднялся из-за канцелярского стола молоденький секретарь. - Добро Вам пожаловать, Господин обер-похштейгер, Семен Захарович Вас ждут-с, не дождутся. Изволите спервоначалу деньги получить, или же к Господину Комиссару[7] имеете-с желание?

-Желаний много, да жизнь одна, - не совсем ласково ответил рудоищик, не переносивший подобострастия, а ежели оно происходит от такого вот прыщавого, да с золотым зубом напоказ, молокососа, тем более. - Будьте любезны, спросите, примет ли меня Его благородие.

Кабинет Его благородия был прокурен до такой степени, что Брусницына с порога чуть не стошнило; и чего это люди себе в рот всякую гадость суют?! Покашляв, похштейгер, глядя в развеселые глаза Шангина, понял, что дряни сверху можно не опасаться, оттого без церемоний занял присутственный стул, и подал хозяину руку:

-Экий ты веселый, Семен Захарыч, аж завидно, - и товарищи через стол расцеловались, - дела тебе сперва доложить, аль своими новостями поделишься?

-Поделюсь, - хмыкнув, качнул головой Комиссар, - отчего бы и не поделиться? – задумавшись, встал он возле окна, закинув руки за спину, - отчего бы и нет? Сейчас кофей принесут, и делиться начну, как… А знаешь, все уже знают: коли ты пришел, тут же кофей вари, веришь? И от кого у тебя такая привычка? Чего? А, от Глоке, ну да… Нет, - мотнул хозяин головой, - славный был немец, что ни говори, Царствие ему небесное, - перекрестился он, - добрый человек. Непутевый, правда, как и ты, да что теперь поделать? Премию-то получил свою? Нет еще? Может тогда, пока ждем, коньячку желаешь? У меня есть, хороший.

-Потом, может – вечером, - отказался похштейгер. - А скажи, отчего это я у тебя – и вдруг непутевый?

-А вот теперь уже коньячку, - потеряв всякую веселость, оторвался от пустого созерцания улицы Шангин. - На днях, друг, тут известие ко мне пришло…. Нет больше Его превосходительства Соймонова, помер он. Все. Потому-то ты, - кашлянул он, - и непутевый. Ну отчего тебе так не везет? – с укором потряс ладонью перед лицом остолбеневшего от известия похштейгера хозяин, словно бы Брусницын был перед ним в чем-то виноват. - Тебе же до дворянства даже не шаг оставался, а так – тьфу! Да даже и плевать не надобно – язык высунуть! Тьфу! – вторично сплюнул он, и достал из шкапа бутылку. - Ох, и невезучий же ты, Левка… Все же у нас с тобой с самого детства схоже было, и учились вместе, и работали, даже первые жены, и те, считай, в один год померли[8], рука об руку же шли: я – простой писарь, ты всего промывальщик, я – секретарь, ты похштейгер, я – Главный секретарь, ты – Обер-похштейгер, чего теперича отстаешь-то? Что молчишь-то, будто сам усоп?!

-Не усоп я, - растерянно принял фужер в руку рудоищик. - Не понимаю просто, как это так.

Ох ты, беда, вот это новость: нет, не то, что своей собственной карьеры так жалко, Владимира Юрьевича более всего жаль, а как он за дело болел! И пускай даже молчаливый да брылястый, зато как разгневается – ох, берегись, да уши к плечам прижимай! Или – плечи к ушам? Ну, вот, опять у рудоищика глупости разные на уме… Да, славный был генерал, ничуть не хуже Шленева, вон он как с Мечниковым да Осиповым спорил, да, видать, переспорили его. Причем – насмерть, ох, беда… жалко, до боли в сердце жалко Его превосходительство, эх… Но да все мы под Богом ходим.

-А Николай Алексеевич как? – отозвался на звон собственного бокала похштейгер, поднимая взгляд на берггешворена. - Он-то здрав ли?

-Здрав, здрав, - отчего-то поморщился Шангин. - В Департаменте господин Шленев теперича, даже слышал, что Вице-Директором его определят, да доступа к нему никакого. Чего загрустил? Соймонова жалко? А… Извини, чего-то я не того…, - и Семен Захарович принялся набивать трубку, словно бы лишь для себя одного тем временем под нос нашептывая, - да, было, и не раз: пишу к нему письмо – мне отписка от секретаря, послал за подписью господина Берг-Гауптмана, ну, подсунул я ему с похмелья на визирование, чего на меня так смотришь? Нужная бумага была, правда, не про тебя, конечно… Наконец-то твой кофей принесли! – всплеснул Семен Захарович руками столь эмоционально, что искры из трубки полетели на пол. - Где тебя носит, черт?! – зарычал он на секретаря. - В переписчики определю! Кофеем у меня писать будешь! – и секретаришка, жалобно вякнув, исчез за дверью. - Эээ… О чем это я? – посмотрев на кофейник, поскреб пальцем в затылке Шангин, и наполнил себе и Брусницыну ароматным напитком чашки, - а, о Шленеве!

Печеньица принес, смотри-ка… Вкусное, кушай, Лев Иванович, а то ты худой, как моя жизнь, и когда у тебя живот наконец хотя бы с мой вырастет? Хорошо-хорошо, о Шленеве… Слушай. Его и Карнеев, и Егор Францевич поддерживают, Канкрин который, понял, кто? – Брусницын кивнул: кто же не знает имени Министра финансов? Разве что тот, у кого с этими самыми финансами вовсе туго. - Так вот… С Его высокопревосходительством Аракчеевым у него нелады, а это, сам понимаешь, вовсе худо, оттого и головы он покуда шибко не высовывает. Да и не до нас ему: что, едино лишь золото для российской земли ценно? У него и железо для ядер для ружей да ядер, и медь для монеты и пушек, и соль для пропитания, да много ли еще чего. Войны же одни кругом, Левка, с руки ли Его превосходительству расследовать, да бумагами раскидываться с единой целию прознать, кто есть кто в золотопромышленном деле? Добываем – и славно, чего еще казне надобно? И…, - понизил голос Шангин, - бают, новой войной нам шах Иранский[9] грозит, оттого и все силы на добычу токмо лишь свинца, меди и чугуна направляем, слыхал про такое?

…………

Охота, как говорят в народе, она пуще неволи, да только неволя порой в России пересиливает всяческое желание – неизбежность жизни диктует свои собственные права, а что уж говорить о неминучести смерти? И стылым, злым и малоснежным декабрем, ветреным настолько, что даже на пышных елях снег не удерживался, отчего леса выглядели черными и угрюмыми, вся страна погрузилась, окончательно переоделась в черное покрывало, объявив траур: скончался Его Величество Государь Император Александр Павлович. Невесть от чего, как поговаривают, помер, причем не в столице, в собственной кровати, а вовсе невесть где, в южном городке Таганроге, находясь при очередных своих многотрудных путешествиях.

Не успели отзвонить печальные колокола, как среди офицеров, затем – мастеровых, стали с нетерпением ждать нового Самодержца, Константина Первого, Брусницын вновь воспрял духом, вспоминая, что Его превосходительство Шленев посоветовал некогда рудоищику назвать сына именно этим царственным именем, тая при том надежду, что Николай Алексеевич авось вспомнит и о годах, что пробыл тот на Урале, а может, и о нем, Брусницыне – отчего бы и нет? Очень ведь благосклонно господин Берггауптман к обыкновенному, тогда еще бергайтеру, относился! Похштейгером его потом поставил, Смотрящим, а сколько раз его разговором удостаивал? Быть может, и теперь не обойдет милостью?

Чуть ли не каждый день наведывался, невзирая на стужу, рудоищик в Березовскую контору, выпытывая у Шангина последние новости, однако тот, поначалу лишь на разные лады Константина Павловича расхваливая, вскоре начал хмуриться, сопя, да переводя разговор на шутки, на такие глупые темы, что, дескать, ох и выпьем же мы за здравие в день присяги новому Императору, а спустя неделю прекратил упоминать даже и об этом, даже отчего-то запретив Брусницыну спрашивать о том, кои тот, не будучи полоумным, тут же завершил. Впрочем, слухи, они завсегда разносятся быстрее указов и циркуляров, и в январе обер-похштейгер услышал вовсе неслыханное: в Санкт-Петербурге офицерские полки, принесшие присягу Константину, были расстреляны из пушек[10], множество народа погибло, даже генералов каких-то поубивало, зачинщиков арестовали, остальным же было велено присягать третьему сыну Императора Павла Первого, Николаю Павловичу, а средний сын-де уже отрекся, даже сам младшему брату своему присягнул, и молва подтвердилась: рудоищик, начавший службу еще при Екатерине Великой, с достоинством несший ее при Александре, успевший было присягнуть Константину, вновь склонил голову при прочтении воли Светлейшего имени нового Государя Всероссийского.

Что ж? Ему что Николай Павлович, что Константин – какая разница, однова кланяется рудоищик более земле-матушке, нежели чем именам Начальствующих на церковных службах, по меньшей мере – куда как чаще, причем с куда как с большею охотою – от земли хоть какой-то толк есть, а от царей что? Одно сплошное небрежение и неблагодарность, и больше ничего. Да, получил он двести рублей за Шемейский прииск, а что с того? Самого-то наиважнейшего так свершить и не в силах покудова: сыновья до сих пор в дрянной школе у тупых учителей (прости меня, Господи, сам знаю: не суди, но отчего же Брусницын более ихнего разумеет, отчего он сам должен всему детей своих учить?!), а не обучаются в горной столице?! Что писарями станут – вестимо, хорошо, однако в писарях можно и годами оставаться, а это уже непорядок, негоже так для рода Брусницыных, чтобы позади всех плестись, вперед надобно идти, да прочих остальных за собою вести верною дорогою, иначе и жить незачем, и жизнь тебе Господь, выходит, зазря даровал, да и отец с матушкой напрасно тобою мучились.

Полная душевных смятений жизнь рудоищика окончилась в конце июня восемьсот двадцать шестого года, когда он, уже изнемогая от отсутствия прямого ответа, дозволено ли ему будет возобновить разведки в неизведанных доселе еще никем местах, и занимался единственным своим утешением, а именно – разработкой новой механической бутары, получил вызов из Конторы.

-Присаживайся, Лев Иванович, - деловито, без экивоков, принял его Семен Захарович. - Зная твой карактер, наказ тебе буду читать я, иль тебе к Ивану Константиновичу желательно? Не очень? Одним словом, это я настоял, чтобы так было, слушай: с числа первого июля сего года тебе определено Смотреть при Нагорном руднике, а равно же при Ключевском, Карасьевском, Шиловском и Чусовском приисках, оставив тем самым окончательно Смотрительство на Пышминских заводах, токмо дела спервоначала сдать. И чего ты осклабился?! – чуть было не швырнул бумагу Шангин в товарища. - Дурак! Все по лесам своим ходить хочешь?! А ты знаешь, - положив ладони на стол, наклонился чиновник к похштейгеру, - ведаешь ли ты, мыслишь ли башкой своей тупой, - постучал он костяшками пальцев по своему оказавшемуся вдруг звонким лбу, - какое содержание тебе было бы назначено, не уговори я Кокшарова тебя вновь Смотрителем поставить? Шестьдесят рублей! Готов к такому, нет? Ежели готов, то прямо при тебе приказ рву, только скажи, так что?

……..

Новые места работы Брусницын, как обычно, обживал нахрапом, не считаясь ни с чьим мнением и ни с чьим временем: «Что, устали? – Зимой отоспитесь! – Пожрать невмоготу? – На ходу перекусите, но уснете вы у меня, и брюхо набьете не ранее, нежели чем трафареты в вашгерде смените! А просевное корыто у вас какое?! Кузнец где?! Где новое корыто?! Я что вам вчера приказал?». Не менее доставалось и плотинным мастеровым, и плотничным, и рудокопам, что же говорить уж о рудничных бергайтерах, которые все искали новые жилы, да так ничего сыскать и не смогли. И это – за цельных три месяца! Здесь зима на носу, самому Брусницыну толком даже посмотреть некогда, и – почти ничего нового! Идем, дескать, дальше по старым жилам, так чего же тебе еще надо, Левонтий Иванович?! А коли закончатся они вскоре? Где рыть станете? Из какого места золото выковыривать? У себя из… Нет, до грубой ругани обер-похштейгер всеми силами старался не доводить, тем более два младших офицера у него в подчинении, и пускай даже и не совсем еще шихтмейстеры, а всего лишь практиканты, однако им-то за что с Брусницыным мучиться?!

……..

Уже в ноябре, когда рудоищик наконец стал доволен работой подчиненных, и уже без прежней брезгливости во взоре оглядывал свое хозяйство, ему пришло приятное известие: принесли письмецо, и от кого? От Григория Федотовича! Да он уж сколько лет сподряд шлет лишь короткие записки на Пасху и Рождество, изредка – мелкие подарки со своих заводов, а тут – письмо! Сломав знакомую зотовскую печать, рудоищик в сладостном предвкушении радостного общения с дорогим товарищем развернул… ух ты, аж три листа исписал Григорий Федотович, причем сам, без помощи писаря: его-то уж, весь в крендельках, схожий с вязью, старообрядческий почерк Брусницын завсегда распознает. Так-так, и что же он пишет? Кхм… Ишь, начало-то какое вежливое! Эх, и учат же этих кержаков вежливости! Коська вон, что не письмо – так : папенька, здравствуй, а затем, почти без предисловий, как обухом – дай денег! Добро ли это?

То ли дело Зотов: ишь ты, всем кланяется, даже братовьев с их женами не позабыл еще, как зовут, так, это, понятно, к Пелагее поклон, сыновьям здоровья, даже про Ванькину хворобу знает, шельмец. Неужто Брусницын ему и о ней писал? Но да ладно, читаем дальше, вот красная строка: «Друг мой сердешный Левонтий Иванович, пишу тебе еще и потому , что…» Чего? Зотов, и впервые в жизни без дела сидит?! Нет, что впервой, то понятно, однако отчего, что за напасть, неужто приболел друг? Чего?! Следователи?! Господи, это-то что за напасть на пусть многогрешную, но умную и справедливую зотовскую голову? Так, читаем далее, нет, лучше вон, за стол присесть, а то уже руки от волнения трясутся. И как же хорошо начинал: про семью, как бальзам на душу, а тут вдруг – следствие[11]! Да… Из самого Петербурга, с такими господами не поспоришь. За староверов, пишет, крепко принялись, кресты на церкви повелели снять, это да, Брусницын и сам отчет должен был написать в Главную контору, нет ли у него кого из раскольников[12] в подчинении, а ежели найдет, то и дать о том знать без промедления, так похштейгер, не думая долго, отписал, что нет таковых, все православные, и все тут, а чего он должен, доброму мастеровому Никанору зла желать?! Знатный же рудокопщик, таких поискать!

………..

Не прошла еще, не улеглась в глубине сердца, горечь от послания Григория Федотовича, как к Брусницыну пожаловал незваный гость, обер-похштейгер даже обомлел сперва от такого внезапного визита: к нему приехал сам Николай Родионович! Веселый такой, словно только что орден из рук самого царя получил! Да вроде нет, медалька лишь под шеей, да знаки отличия, зато эполеты – загляденье! Пелагея, увидев появление такого парадного Мамышева в их доме, от неожиданности аж кружку из рук выпустила, да слава Богу, не разбила посуду дура баба, только лишь чай пролила. Впрочем, справедливости ради, рудоищик также изрядно от визита оторопел, и неведомо что бы произошло, находись у него в руке кружка, правда, уже не с чаем, а с кофе. Что же теперь говорить о Женьке с Ванькой: детишки и вовсе испугались при виде такого важного господина, хорошо хоть, не расплакались, только рты растерянно пооткрывали.

-Дорого Вам вечера, Лев Иванович, здравствуйте, Пелагея Алексеевна, - и чиновник, сняв шляпу, перекрестился на образа. - Простите меня великодушно, что я без приглашения, да я, видите ли, проездом, и…, - стушевался Николай Родионович, будучи в делах семейных порой до крайности щепетильным, - не знаю, когда еще раз выдастся.

-Да что Вы, что вы! – опомнился похштейгер, соскочив со скамьи, - Вам мы завсегда рады! Пелагеюшка, дети! – обернулся он к изрядно поредевшему семейству. - Этот господин и есть тот самый Николай Родионович Мамышев, о котором я вам так много рассказывал! Евгения, подойди к дяде, поцелуй у него ручку, не бойся, он добрый. И Ванечку, Ванечку, пусть тоже познакомится!

………

Похоже на то, что целование для Мамышева было непременным атрибутом, и даже ритуалом всяческого этапа общения, и он вновь принялся лобызать всех по очереди: Ваньку – в щечки, Пелагею же и Женьку – в ручки, еще смешные слова какие-то тихонько всем шептал при том, а что он там нашептывал, похштейгеру было вовсе не слыхать, зато видно преотлично: домашние вдруг смущались, краснели, и по-детски хихикали. Нет, Евгению с Иваном, разумеется, понять можно, те и вправду дети, а Пелагея-то отчего вдруг так раскраснелась? Платье приглаживает, ишь, аж задом своим к инженеру обернулась, через плечо на него поглядывая.

Ты, дура, спервоначала туфли купи, прежде чем так вертеться! А то ишь! – сама в лаптях, и туда же, вертится! Мамышев же, не замечая гневного взгляда рудоищика, был в полном расположении: он любовался женой обер-похштейгера, находя в этом занятии подлинную эстетическую прелесть: такую бы женщину, да драгоценностями принарядить, манерам обучить, языкам – так хоть в свет выводи! Брильянтов, конечно, купить также требуется, но да куда этому бессребренику Брусницыну до драгоценностей!

То ляпнет не то, то кланяется не тому, одно слово – ёрш! Хорошо хоть, старших слушает, а так бы и вовсе, верно, продолжал бы себе мастеровую работу, невзирая на талант. А талантами Льва Ивановича Господь не обделил, да увы, позабыл при том, видать, про самый главный: не умеет льстить обер-похштейгер, непременно правду сказать норовит, и за что ему такое наказание? А взгляд? Да такой взгляд только лишь генералам допускается, но и то лишь перед дураками – подчиненными, а этот рудоищик чего? Как там Петр Великий заповедывал? «Подчиненный перед лицом начальства должен иметь вид радостный и слегка придурковатый», так?

А этот чего? Подымет еще выше свои удивленные брови, весело на тебя глаза выпучит – и сам вовсе уже не знаешь, то ли ты здесь начальник, то ли смеются над твоими приказами. Оттого его, видать, Осипов и не любит, зато… Зато, Николай Родионович, аж два генерала, Шленев и Соймонов, целиком непременно за этого остроносого выступали, любили они его, да и ты, отставной офицер, не любишь ли своего товарища? Любишь, такие вот дела… Да вот… Крякнув тихонько, Мамышев прислушался к дому: вот, вроде все улеглись, теперь можно и поговорить.

-Думаете, я Вас с сыновьями мог подарками обделить? – не совсем искренне улыбнулся инженер, и указал жестом на сумки. – Итого: сыновья у Вас уже большие, там книги, это все им. А Вам… Вам вот здесь, - качнул он головой на длинный баул, - там мои трости и шпага. Нет-нет! Не подумайте чего лишнего, лучше… Вы коньяку-то нальете наконец? – и, дождавшись, когда недоумевающий Брусницын наполнит бокалы, принюхался к содержимому, сделал малый глоток и кивнул, - похоже, Лев Иванович, в последний раз на этом свете мы с Вами видимся, отставку мне дали. Полную. Надеюсь искренне, дадут Вам все-таки в конце концов дворянство, пофорсите со шпагою да тростью. А я в Петербург спервоначала еду, вызывают, сами, я полагаю, догадываетесь, отчего, а дальше, Бог даст, домой, картофель ростить, - и берггауптман неловко рассмеялся. - А что? Вы не смогли, Демидов также, а значит сие что? И не смотрите на меня, прошу Вас, так: Вам – золото искать, мне – овощи разводить, да книги писать. Издательство еще хочу основать, как Вы думаете, выйдет из меня издатель?

-Выйдет…, - растерявшись вовсе, эхом ответствовал рудоищик, дрогнув рукой. - Как это - отставка? Дела же у Вас на заводах лучше некуда, отчего вдруг отставка?

-Не поняли, значит, - хмыкнул инженер, и одним глотком допил бокал, понюхал его, вздохнул. - Что ж… Скажу, а отчего теперь не сказать? Мне-то уже все равно, а Вам, глядишь, наука впредь будет. Дружбу я водил не с теми людьми, письма им необдуманно писал, устройство наше государственное… кхм… оскорблял, значит. С декабрьскими повстанцами сношения я имел, и не страшно Вам с таким человеком общаться? Нет? И слава Богу, но все же стерегитесь: вон, то кантонистов[13] по всей стране ищут, а что их искать? Что за потребность в них такая великая? Простите меня за крамолу и вольнодумие, ежели что, и даже не поминайте впоследствии про то, но отчего в отечестве нашем все так сикось-накось?! Плесните еще немного, Лев Иванович, а то в горле першит, спасибо, да-да, и себя не забывайте. То им в Главную контору для личного подписания нелепых бумаг явись, слышали про такой позор? Мне, и какие-то там обязательства[14] подписывать, словно одного дворянского слова им недостаточно! Смешно, ей-богу, смешно! Ой, извините, буду говорить тише. А Манифест[15] о помиловании?! Слава Господу нашему, - небрежно перекрестился Мамышев на иконы, - полицмейстеру хоть ума хватило, чтобы варнаков на волю не выпускать огульно! А то, ишь: побожился, что не воровал да не убивал – и уже на свободе! Да, а каков Вам Манифест от тринадцатого июля? Согласен: детей мы худо воспитываем, но не от одного того же порча нравов! Что хмуритесь? Аль не согласны?

-Не согласен, - качнул головой Брусницын. - Прав Государь: детей надобно тщательнее воспитывать, а вольнодумство, оно именно что от поверхностного обучения проистекает, когда человек мечтает, что уже все познал, а сам знает-то всего ничего. Кхм, вот Вам пример, он мой, жизненный: позабыл я в свое время про старшего сына, Степку, и что? Каюсь, Николай Родионович, но как чужие уже мы с ним: я его не понимаю, он – меня, такое вот горе. Зато с младшими я занимался, и вот Вам: Константин в его двенадцать лет уже за столоначальника порой подписывается при Конторе, Пашка, смотришь, также мечту свою исполнит, сам уже себе на дальнейшую учебу копить начал, от меня денег и брать не желает, чем то Вам не пример? И ведь никто ни о малейшем вольнодумстве и не помышляет! А отчего? Да оттого, что учил я сам их, и книги только лишь полезные давал читать, так что… Будь моя воля, так я бы все вздорные книжки и вовсе бы в костре сжег, и не сердитесь: такова моя позиция, даже больше того, я и авторам писанины этой клейма бы на лоб ставил, чтобы те умы не мутили, и в Сибирь навечно отправлял. Разве не так?

………..

Товарищи условились на вечер следующего дня, и, покуда не начали совсем слипаться ко сну глаза, продолжали разговоры, причем говорили о разном, казалось бы, взаимоисключающем – и о рыбалке, и об усовершенствовании механизмов, добыче металлов посредством амальгамы, разве что насчет политики Мамышев более почти не рассуждал, затронул лишь январское возвращение Сперанского из ссылки к трону, но все как-то вскользь, словно бы инженера уже вовсе не волновали дворцовые перипетии. А еще через день Николай Родионович, по собственному обычаю расцеловав семью Брусницына, и даже всплакнув от расставания, отбыл в Петербург, твердо пообещавшись писать по мере возможности письма.

Брусницын же, наконец получив на руки предписание от начальства, двадцать второго ноября вновь направился к Нагорному руднику, где ранее был лишь на правах устного распоряжения[16]. К своему превеликому удивлению, он быстро прижился на новом месте службы, а когда пришла весна, стало очевидно доселе несомненное преимущество пребывания в оторванности от конторы: ему никто не мешал, не указывал, что надобно делать, одним словом, сам себе хозяин. И этот хозяин развернулся: мало того, что, как водится, чинил и обновлял все то, что устарело, у него оставалось еще свое время! А что еще надобно рудоищику?

Так что то, что здешние прииски друг от дружки пятнадцатью верстами разделены – это одно лишь благо, завсегда можно покопать да помыть в отдохновении, слушая один только птичий гомон да шум лесов, а вовсе не фабричный железный грохот. Потому Брусницын ничуть не удивился, когда он вдруг по пути в Становую обнаружил богатую золотом руду, причем и копать-то начал так, скорее для удовольствия и по наитию, дедовским еще приемом дикой кошки, а поди ж ты! Не истратил зимою за своими дурными бумагами, видать, похштейгер, рудознатных навыков, даже один, без помощников, и сыскал[17]! А каково место! И пускай болотисто, осушить завсегда можно, зато золото доброе, поддерное, залегает неглубоко, хоть с поверхности его бери – вскрыл почву, снял черную землю, и - промывай! А когда ему за то открытие вдруг еще и денег отписали – и вовсе стало радостно обер-похштейгеру: теперь и на самом деле можно жене сафьяновые сапожки справить, и к Шангиным при полном параде в гости пожаловать, да жаль, болеет все Семка, и чего к нему жаба эта привязалась?

………..

Через несколько дней, слегка оголодавший, Брусницын впервые в жизни возвращался на прииски в тоскливом настроении, невзирая на богатую поклажу: казенная киргизская горбоносая лошадь аж проседала под тяжестью песков, а в кармане у рудоищика было не как не менее пяти золотников, но отчего-то это не радовало. Да, еще один прииск он открыл, сразу видно, что богатый, а скучно, и не ясно, что с этой распроклятой скукой делать, как с ней поступать? Руки промывать и копать совсем устали, в животе бурчит, как у Макарки. Макарка! – вдруг обрадовался похштейгер, даже в седле выпрямился. - Да ведь ежели бы не он, то, может, и не сыскал он бы своего песчаных пластов, так отчего бы дружка, и не отблагодарить? А что, неплохой же способ: назову этот прииск Макаровским[18]! – и рудоищик от удовольствия аж присвистнул. - Вот увижусь с ним в Березовском, и так… намекну слегка, а? То-то рад Танков будет! Вот так-то, таким образом и назову рудник!

Как ни было бы желательно выделить для старого товарища Макарки свободный денек, до осени то Брусницыну не удалось, было столько разъездов и рутинных работ, так что свидание с Танковым рудоищик твердо отложил на ноябрь, да, оказалось, что человек предполагает, а … человеком этим располагает начальство, а над начальством этим еще есть начальство, вот оно и пожаловало, соизволило. Весть о Высочайшей ревизии обер-похштейгер воспринял с воодушевлением, припоминая прошлые комиссии, что Шленева, что Соймонова, все они приносили пускай и не всегда зримое улучшение, так хотя бы удовлетворение, и кто же на сей раз пожаловал? Рудоищик, махнув рукой на мелкие недоделки в своих ведомствах, молнией поспешил в Березовский к единственному своему советчику, к Семке Шангину, и пускай он уже давно Шаньгин, Лев Иванович готов простить ему даже и это, лишь бы рассказал, чего ждать на сей раз.

………..

-Скоро принесут, - нервенно забарабанил толстыми пальцами по столу Шангин. - Сызнова ты меня с разговорами торопишь! Не торопит он, ждет, ишь! Чего, сам голодный? Это хорошо, - и берггешворен прижмурил глаза, губы же и вовсе вытянул в стрелку, сосредоточившись, видимо, на собственных мыслях, - это даже очень хорошо, - нараспев начал он, - что ты к нам пожаловал, а может, и ошибка это. Да хуже все равно не станет, - резко распахнул хозяин на рудоищика пронзительный, даже властный, взгляд. – Комиссия с ревизией сызнова пожаловала. Ревизия та наше дело в пятую очередь касается, но про тебя уже спрашивали. Николай Алексеевич, я думаю, господам ревизорам то подсказал. Не подведешь?

………

Было очевидно, что Семен Захарович никак не желает как можно скорее разделаться со своею тайною, но что поделать, когда на него смотрят такими злыми глазами? Друг детства ведь смотрит, и это весьма обременительно, хоть и радостно. Посопев и поковыряв во рту зубочисткой, хозяин выдохнул:

-На сытый желудок, и серьезные разговоры вести, скажешь тоже, эх… Но да ладно, коли тебе так уж не терпится, пытливый ты наш, слушай: из Санкт-Петербурга ревизия та, - и Шангин зашарил взглядом по столу, не решая, видимо, на чем остановить выбор – на сладостях или же на трубке. Остановившись во мнении, что трубка вкуснее, он степенно набил ее, раскурил, пустил в сторону рудоищика дымное кольцо, и, похоже, остался доволен произведенным эффектом, - Сенатор да Князь, вот и вся недолга, что мы с тобой, Сенаторов не видали? Сам Император приезжал, а тут – сенатор, князь, эка невидаль, да и, как я упоминал, наше дело для них пятое, да поймешь ли ты? Ладно, ладно, ну, люблю я посмотреть, как ты сердишься, знаешь, как смешно? Брови - вразлет, глаза – навыкат, да еще и ушами дергаешь, чем не галуха[19]? А с кем я еще душу отведу, как не с тобой? Ты уж сильно-то не серчай только, сейчас все по порядку изложу, как на духу, потешился, спасибо. Итак, к нам на Урал проездом в Сибирь изволили пожаловать Его превосходительство Безродный и Его светлость Князь Куракин[20], также, к слову говоря, Сенатор, - почесал нос тыльной стороной большого пальца берггешворен, зажмурившись, - Щас чихну, берегись! – однако через минуту, удивленно и недовольно пошурудив в носу еще поглубже, он выдохнул. - Мало перца было, люблю, чтобы с перчиком. Ты перец какой больше предпочитаешь?

Ууу, понял, сейчас сам мне задашь, и чего ты такой нетерпеливый? – вздохнул он, и погладил ладонями выпирающее из-под камзола пузо. - Все, в двух словах, и более меня не пытай: главная цель настоящей ревизии – дорожное строительство, вопрос со всякими там раскольниками, жидами да прочими иноверцами, а с чего тобою они интересовались – так это, я думаю, либо частный интерес, или же… понял, чья подсказка? Но да я все не о том: когда вызовут тебя, будь уж любезен, с Василием Кирилловичем себя так, как со мною, не веди, этот точно не простит, этот даже хуже Осипова, иль тебе мало?

-Не мало, - понурился обер-похштейгер, все еще не желая расставаться с мечтами. - Может, тогда подарить ему чего? Как Зотов, а? Самородную штуку подкинуть, или еще чего?

Очень не хотелось верить рудоищику, что его надежды на третий, счастливый, раз (Бог Троицу любит, как известно), разобьются вдребезг, напрочь и так невзначай больно, и теперь его ждет лишь неопредолимая тоска обреченности прозябания на смотрительских должностях, затем полная болезней старость, а за ней… За ней, ежели повезет, господин Глоке, Катька, перед которой даже не извинился толком, отец Михаил, родители, господин генерал Соймонов, целовальник – астроном Губин, и несть им числа, заслуживающим жизнию своею, всеми трудами собственными, царствия Небеснаго, лица умерших так и проходят перед глазами, улыбаются даже, или это штейгеру только кажется? Вон и облик Семки уже плывет перед глазами…

-Левка, ты этого, на, за дружбу, - подал ему бокал хозяин, - ты не переживай этак, а то не переживем; а мне волноваться нельзя. Вспомнил чего? Впрочем, я ничего, ничего…, - замахал он пухлыми пальцами. - Все, дальше: никаких штук даже и подкидывать не думай, Его превосходительство на этом собаку съел[21], и на лесть не падок, только хуже себе сделаешь, а знаешь, что мне про него говорили? – и уже зашептал. - Коли не понравился ему кто, всех али сам накажет, или ложь наверх отпишет, будь уж с ним осторожнее.

-А князь? Как его там? – устало и отчаянно посмотрел на товарища Брусницын. - Забыл я, ну?

-Борис Алексеевич? Его можешь не опасаться, Его светлость так, для пущей важности.

…….

Тем для Брусницына и закончился двадцать восьмой год: одним рудничком, тремястами рублями ассигнациями, и тремя рублями серебром, разве что грехов сызнова никто не считал…

[1] Рефт, Большой и Малый – реки примерно в ста верстах к востоку от Екатеринбурга. Непривычное для России название рек (а также поселения на реке) исследователи объясняют по-разному: так, еще в 19 веке Н.К. Чупин объяснял его несколько романтически, ссылаясь на сведения о том, что в 1726 году «пленный шведский поручик» Х. Реф упросился в качестве мастера гранильного дела на пятилетний контракт на Урал, где у него ничего дельного не вышло, поэтому некоторые современные краеведы (Ю.М. Сухарев) находятся довольно веские контраргументы в пользу того, что этимологическая цепочка может выглядеть следующим образом: поскольку бассейн Рефта именовался Ревутом, следовательно - Ревут, Ревт, Ревта, а поскольку местные жители вместо «Е» в названии реки произносят «Ё», не имевшее письменного обозначения в 19 веке, выходило «Рёвт», что на слух воспринималось уже как «Рефт». Кроме того, на картах начала 19 века реки именовались чаще всего «Ревтом».

[2] 15 октября 1824 года титулярный советник ( по горной иерархии – маркшейдер 9-го класса) Иван Морянинов обратился в Главную Контору с просьбой снабдить его Свидетельством на 250 000 кв. сажен земель с правом добывать там золото, Горное начальство распорядилось «так как объявленные прииски стоят ближе к Пышминскому заводу, то для освидетельствования оных командировать Смотрителя Пышминских заводов Брусницына с надобным числом рабочих людей». Тайная инструкция Брусницыну: «В землях казенных заводов частным людям во владение не отдавать», иметь «при сем в примете, не имеют ли его (Морянинова) шурфовки отношеня к заводским шурфным местам». В итоге разбирательств Морянинову в Свидетельстве было отказано и, кроме того, взыскано «с него за употребление по сему делу простую бумагу вместо гербовой» три рубля. Советник на таком решении не успокоился, и еще продолжительное время продолжал требовать себе право разрабатывать золото.

[3] Иван Львович Брусницын (1825 – 1841).

[4] Вогульская золотая баба, или же просто Золотая Баба - легендарный, якобы укрытый в пещерах вогулами от русских, идол из чистого золота (которого и вправду когда-то у вогулов было в достатке, о чем свидетельствуют курганные захоронения), представлял из себя, по преданиям, массивное изваяние в виде женщины. Некоторые энтузиасты продолжают поиски Золотой Бабы по сей день.

[5] Орск – пограничная крепость, основана в 1735 г. на месте впадения р. Орь в р. Яик (Урал) на левом берегу, первоначально называлась Оренбургской (по имени реки), позже была переименованав Орск, а нынешний Оренбург стал военным губернаторством. Населялась русскими добровольными переселенцами из Тамбовской, Пензенской, Курской и Воронежской губерний, крестьянам, кроме земли, на новом месте обещалось выдать на семью либо на пятьдесят рублей леса для обустройства, или же сто рублей деньгами и, как обычно, получали не все и не в полном объеме. Кроме таможенных сборов и охраны границ, Орская крепость интересовала Петербург знаменитыми Илецкими солями (к примеру, даже Горное ведомство именовалось как «Департамент горных и соляных дел»), а после открытия Брусницыным рассыпного золота повелело искать оное и на Южном Урале.

[6] Разносол – прозвище специалистов и работников соляного дела.

[7] С.З. Шангин с 7-го Генваря был назначен «приписным Комиссаром и присутствующим по конторе», тем самым являясь глазами и ушами Главной заводской конторы в Березовске. В 1826 г. удостоен звания гиттенфервальтера 10 класса и уполномочен быть «по золотым промыслам содержателем провианта и припасов».

[8] Екатерина Брусницына скончалась в 1819 г., Надежда Игнатьевна Шангина – в 1820 или 1821 году.

[9] Иранская война 1826-1828 гг., в результате которой Шах мечтал вернуть себе Кавказ, закончилась для Ирана полным фиаско: генералы Ермолов и Паскевич не только отстояли прежние завоевания России, но и установили окончательный контроль над нахичеванскими ханствами, расширив тем самым пределы империи более чем на пятьсот верст к югу.

[10] Имеется в виду восстание декабристов 14 декабря 1825 года, при подавлении которого погибло 1271 человек, из которых «39 – во фраках и шинелях, 9 – женскаго пола, 19 – малолетних, 903 – черни». Был убит Генерал-губернатор Санкт-Петербурга Милорадович. (Что же касается недостающего в списке трехсот одного трупа, то это, возможно, они были из числа сторонников Николая Павловича, что впрочем, странно: они же также были «во фраках и шинелях»? Кроме того, упомяну, что купцы и прочие личности недворянского сословия купно именовались именно «чернью», невзирая на собственное денежное состояние).

[11] В 1826 году для расследования «причин и следствий раскола» на Урал Николаем Первым были посланы Флигель-адъютант граф Строганов и (будущий) Обер-прокурор Синода Нечаев, которые избрали своей главной целью Зотова, причем по двум причинам: как самого влиятельного старообрядца, и, второе, на Кыштымском заводе, который тогда еще принадлежал Л.И. Расторгуеву, в 1823 г. рабочие «в многочисленном количестве собрались с женами их и детьми, имея под полами чугунины и каменья», и произошел беспрецедентный бунт, сопровождавшийся избиением полицмейстера и казаков, который был впоследствии подавлен, как теперь бы сказали, «несоразмерными методами».

[12] Уже в начале царствования, напуганный выступлением декабристов, Николай Павлович принялся искоренять всяческое инакомыслие в Империи, дело дошло даже до того, что безвинных и усердных досель староверов на уральских горных заводах, попавших в списки вследствие недальновидности Смотрителей, солдаты заковывали в железа (!), как преступников, и по этапу отправляли на каторжные работы дальше в Сибирь.

[13] Кантонисты – после воцарствовления Николая первого евреям давались не только расширенные права, но и обязанности: еврейских мальчиков стали призывать на службу с малолетнего возраста наравне с детьми простых солдат, и уже к 1827 году среди кантонистов (т.е. учеников закрытых военных школ) иудеев стало подавляющее большинство, их насильно, порой даже и «в мешках» похищали увозом, за что Николая прозвали явным юдофобом. В школах мальчиков-евреев, 90% из которых не говорило по-русски, всячески старались обратить в православие, давали другие имена и фамилии, как правило, по имени крестного отца, однако некоторые кантонисты, не выдержав условий, бежали. Так, к примеру, в предписании Березовской золотопромысловой конторы за № 2507 заводам был приложен разыскной список о бежавших кантонистах «Афонасье Тимофееве всего восемнадцать человек». (ГАСО, 41, 1, 718).

[14] Обязательства – 30 июня 1826 года Главной Конторой екатеринбургских заводов направлено предписание «Гг. Чиновникам, чтобы они явились в Главную контору для подписания обязательств… о непринадлежимости к тайным обществам». В первую очередь вызывались гиттенфервальтеры Борис Герман, Андрей Вейц, маркшейдеры Александр Данилов, Яков Селянин и Владимир Чадов.

[15] Манифест о помиловании – 22 августа 1826 года Император приказал «Всех состоящих по сей день под следствием и судом чиновников и всякаго звания людей по делам, не заключающим в себе смертоубийства, разбоя, грабежа и лихоимства всемилостивейше повелеваем от суда и следствия учинить свободными».

[16] Де-факто Брусницын являлся Смотрителем рудника уже с июня 1826 г., однако де-юре был назначен лишь в ноябре: «По словесному приказанию господина Управляющего золотыми промыслами командированный по приискам обер-похштейгер Лев Брусницын по Пышминскому заводу из песков присмотра исключен по 1-е число сего ноября…», «определено… велеть обер-похштейгера Брусницына принять… исправлению Смотрительской должности при Нагорном руднике у Ключевских золотопромываленных фабриках… с 1-го числа сего месяца» (рапорты от 17 и 22 ноября 1826 г., ГАСО, 41, 1, 718).

[17] Сыскал – «За открытие прииска по левую сторону в деревню Станову от дороги в 1-й версте названного Озерным награжден 150 рублями». (ГАСО, 41, 1, 779).

[18] Л.И. Брусницын в 1828 г. «За открытие прииска по истоку впадающему в реку Чусову названного Макаровским награжден 300 рублями». (ГАСО, 41, 1, 801).

[19] Галуха – умора, потеха (устар.).

[20] Ревизия – в 1827-1828 гг. в Западную Сибирь была отправлена Комиссия во главе с генерал-майором Василием Кирилловичем Безродным (1768 – 1847), Кавалером многих орденов, сенатором, и князем Борисом Алексеевичем Куракиным (1784 – 1850). Ревизовали также и Урал.

[21] Генерал В.К. Безродный сделал карьеру по части снабжения войск провиантом, непосредственно в боевых действиях не участвовал, зато прославился на других фронтах: во время Кавказской войны, при Ермолове, снабжая войска всем необходимым, растратил около ста тысяч рублей (!), притом умудрившись выйти сухим из воды; кроме того, отличался пристрастием, грубостию и жестокостью, в его формуляре даже был записан выговор (это было чрезвычайной редкостью) «за неосновательные донесения».

| Алексей Мирою # 6 декабря 2012 в 17:18 +1 | ||

|

| Дмитрий Криушов # 6 декабря 2012 в 19:24 0 | ||

|