Сергей Витте, дедушка русской индустриализации

16 августа 2025 -

paw

облечённые серьёзными полномочиями.

Требовали выдать архив. И даже устроили обыск.

Но ничего не нашли». Вдова Сергея Юльевича Витте

29 июня. Районный центр (…) области. Комитет по (…)

— Надо же, на улице жара, как в Сахаре, а первый приказал, чтобы после обеда все как штык были у «статуи». Будем чествовать. День рождения отмечать. И ведь не отвертишься. Видел как секретарша с утра на рынок метнулась за цветами. Первое лицо желает лично возложить букет, под вспышки фотокамер, — произнеся это, молодой чиновник извлёк из стола китайский аккумуляторный вентилятор и продолжил: — Пристроюсь сзади и буду себя обдувать.

— Эх ты, джентльмен! — сидевшая напротив девушка обиженно надула губы, — нет бы даме это штуковину предложить, так только о себе и думаешь. Вот во времена Сергея Юльевича наверняка всем дамам на подобных мероприятиях разрешалось обмахиваться веером, не то что сейчас.

— А кто он вообще такой, этот Витте? Ты о нём что-нибудь знаешь или просто инициалы запомнила, мимо бюста проходя? — Парень, поразмыслив с минуту, всё же положил на стол девушке электрический веер двадцать первого века.

Тифлис. Середина девятнадцатого века. Баловень судьбы

Мальчику повезло. Он родился в семье крупного чиновника, потомка переселенцев из Голландии. Матушка, урождённая Фадеева, — потомок старинного княжеского рода Долгоруких. Детство и юность Серёжа провёл в доме своего дяди — генерала Ростислава Андреевича Фадеева. Как и полагается, достигнув школьного возраста, он был зачислен в Первую Тифлисскую гимназию, в которой учился из рук вон плохо. По всей видимости, был худшим учеником не только в своём классе, но и во всём этом элитном заведении. Как правило, все гимназисты жили там же на полном пансионе, то есть находились под присмотром учителей и наставников круглосуточно. Однако юный Витте, закатив скандал, от этой «услуги» отказался и числился вольноопределяющимся. То есть на занятие его привозили, а вот после их окончания ему было дозволено возвращаться домой. Сергей «возвращался» гораздо раньше, с трудом отсидев первый урок. Открывал окно и удирал в дом деда. А чего штаны зазря просиживать, коль после обеда эти самые учителя придут к нему в качестве репетиторов и уже за солидное вознаграждение будут учить «уму-разуму».

Домашнее обучение на пользу не пошло. Кое-как Сергей, сдав выпускные экзамены (по всем предметам… только удовлетворительно, а по поведению — единица!), отправился поступать в недавно открывшийся Одесский (Императорский Новороссийский) университет. (Понятное дело, что с таким аттестатом ни в столичный, ни в московский, ни в казанский университет поступить было невозможно.) Конечно же, только на платное отделение.

Одесса. Метаморфозы

Перед приёмной комиссий этого учебного заведения была поставлена простая и понятная задача — набрать студентов на все факультеты! И тем не менее, изучив документы Тифлисского юноши — мажора, ему безапелляционно указали на дверь. Порекомендовав напоследок — ещё раз пройти гимназический курс, после чего вновь сдать экзамены и уже с этим новым аттестатом приходить, годика этак, впрочем, неважно. Как окончишь среднюю школу с нормальными оценками — так и приходи.

Сергей поступил иначе — отыскал сильно пьющего, но очень способного репетитора по математике. С которым и занимался всё время, то есть от запоя до запоя преподавателя. «Эксперимент» с повторным обучением закончился более чем удачно! Витте успешно сдал вступительные экзамены и был зачислен на самый сложный физико-математический факультет университета! Более того, за все годы учёбы он считался одним из лучших студентов! Помогает сокурсникам в освоении сложных наук, репетиторствует, зарабатывая первые свои деньги. Защитив диссертацию и получив степень кандидата физико-математических наук, Сергей всерьёз задумался о карьере учёного и преподавателя.

Крутой поворот

На мечтах о научной карьере пришлось поставить жирный крест. И виной тому стала смерть отца. Неожиданно выяснилось, что некогда благополучная семья в долгах как в шелках. Кредиторы выставили счёт на баснословную сумму — двести тысяч рублей! (И это только часть, которую должна была выплатить семья Витте. На самом деле долг был значительно больше. Братья разделили долг по-честному.)

Дело в том, что несколько лет назад отец получил от тогдашнего наместника князя Барятинского задание — построить металлургический завод. Надо полагать, что покойный верил в этот проект, потому как вкладывал туда и свои средства, и с приданного супруги, а также и серьёзные заёмные средства! Однако проект прибыльным не стал. Созданная государственная комиссия во всем разобралась и постановила — кредиторам все деньги вернуть!

***

На семейном совете решили: самая прибыльная отрасль в нынешней России — это железные дороги, и Сергею надобно идти туда. Только так можно постепенно с долгами рассчитаться. Пути строили частные компании. «По блату», то есть по протекции дяди, — Ростислава Андреевича Фадеева (удивительнейшего человека, чуть не ставшего начальником Генерального штаба русской армии. Я о нём ещё отдельно напишу) — Сергея приняли на работу в отделение Одесской железной дороги. Тут же возникла новая проблема. Служащие железных дорог — это закрытая каста узких специалистов! И достигнуть каких-либо карьерных высот можно лишь после того, как пройдёшь курс обучения в столичном институте инженеров путей сообщения (кстати, относящемся к военному ведомству) и получишь диплом.

Витте и здесь поступил по-своему. Учиться в Санкт-Петербург он не поехал (надо было деньги зарабатывать и долги отдавать!), а устроился на низшую должность и, как говорится, прошёл тернистый путь от простого билетёра — кассира, кондуктора, кочегара, помощника начальника станции — до управляющего отделением дороги! (И это притом что профессионального образования он так и не получил.)

В закрытом обществе с таким карьерным ростом мириться не хотели, и приказ о назначении так и не был подписан. Поэтому, фактически выполняя должностные обязанности управляющего, по документам Сергей числился всего лишь, начальником службы движения.

Трибунал

В канун очередной русско-турецкой войны произошла очередная железнодорожная авария. На тилигульской ветке поезд, вёзший новобранцев к зоне будущих сражений, сошёл с рельсов. Около ста человек погибли или получили увечья. Причина не анекдотическая, а самая реальная — халатность стрелочника. Его, конечно, наказали, но досталось и высшим чиновникам. Но и Витте был признан виновным в инциденте! Судья назначил ему «суровое» наказание — аж четыре месяца тюрьмы! Казалось бы, на карьере можно поставить крест. Но и тут, что удивительно, помогла начавшаяся война.

Кишинёв. Ставка главнокомандующего русской армией великого князя Николая Николаевича Романова

— Надеюсь, вы газеты читаете и в курсе последних событий, — обратился хозяин кабинета к стоящему возле дверей Сергею Витте, — и не мне вам объяснять, сколь важно доставить людей, провиант и снаряды к зоне начавшихся боевых действий. Ступайте и делайте всё возможное, дабы…

— Я бы с радостью, не могу, — не дал ему закончить фразу чиновник, — просто не имею такой возможности, ибо прямо отсюда отправляюсь в тюрьму для отбытия наказания.

— Сможете обеспечить переброску — сидеть не придётся! Это я вам обещаю.

***

И он смог. Да ещё как. Новобранцы ехали на войну со всех концов огромной империи, прибывали в Одессу и здесь застревали надолго. Виной тому были... паровозы, персонально закреплённые за машинистами. Следовательно, эксплуатировались не более двенадцати часов в сутки! Люди отдыхали, паровозы — простаивали. Витте распорядился поставить на каждый из них по два машиниста! И простой техники сократился двух часов в сутки. Далее.

Раненные по многу дней ожидали прибытия специальных санитарных вагонов, на которых их доставляли в госпитали, находящиеся далеко от линии фронта. А между тем составы, подвозящие к фронту новобранцев, назад ехали порожняком. Он велел на них увозить раненных. Немедленно в газетах поднялся «вой»: Витте — изверг! Издевается над людьми! Везёт их в вагонах как скот! Превысил свои полномочия! Судить негодяя! Однако при этом смертность в госпиталях сократилась в несколько раз!

***

Сергея Юльевича повысили в должности. Назначили членом правления объединённых железных дорог и перевели в столицу. Но не амнистировали! Правда, разрешили в дневное время из тюрьмы отлучаться. Так он и жил. В светлое время суток — в своём кабинете, а на ночь возвращался в каземат, на арестантскую шконку.

1886 год. Киев. Кабинет управляющего Юго-западными железными дорогами С.Ю. Витте

— Да что вы себе позволяете?! Вы представляете последствия? Ограничить движение литерного! Царского Состава! Это неслыханно. Да стоит мне доложить, и вы тут же вернётесь в ту тюрьму, в которой уже отбывали срок, или отправитесь прямиком на Соловки! Там, слава богу, никаких железных дорог нет! — адъютант императора Александра Третьего потрясал кулаками и брызгал слюной от негодования.

— Использовать для разгона вашего литерного два мощных и тяжёлых паровоза на наших путях — это преступление! И на вверенном мне участке я такого не допущу из соображений безопасности, — совершенно спокойно, не повышая голоса, парировал Витте, — можете так и доложить Его Высочеству.

***

В октябре того же года, под Харьковом, где не нашлось такого же принципиального начальника, царский поезд потерпел крушение. Семья самодержца чудом избежала смерти.

Витте предупреждал о возможной катастрофе...

***

Ну, а Витте, правда, два года спустя, назначили начальником только что созданного Департамента железнодорожных дел... при Министерстве финансов России. Причём этот переход на государственную службу для Сергея Юльевича был крайне невыгоден в финансовом плане. Положенная ему заработная плата была во много раз меньше того гонорара, который он получал, работая на частный бизнес. (Жалование на прежнем месте работы — 40 000 рублей в год, на новой должности всего лишь — 3 000!) Император решил доплачивать Сергею Юльевичу из личных средств, но всё равно даже это повышенное жалованье было гораздо ниже того, что было у него ранее.

***

В феврале 1892 года — Витте министр путей сообщения, а ещё через год — он министр финансов. И уже эту должность он занимал целых одиннадцать лет. Делал всё, чтобы в России национальный бизнес и производимые им товары имели преимущество перед импортом. Пусть наши паровозы пока хуже шведских или немецких, но со временем мы обязательно их догоним и даже опередим! Давая льготы отечественным купцам и торговцам, мы вернём деньги в казну через налоги, однако обеспечим всех нуждающихся рабочими местами и, наконец, перестанем зависть от урожая. Уродилось зерно — есть в казне деньги. Нет урожая — нет денег.

Витте у себя в кабинете, карикатура

В тысяча восемьсот девяносто седьмом году с его подачи наша страна перешла к золотому обращению. Отныне любой человек мог безо всякой волокиты и в любом количестве обменять бумажные ассигнации на полновесную золотую или серебряную монету и наоборот. Конечно, не обошлось без девальвации. Теперь один бумажный рубль стоил шестьдесят шесть золотых копеек. (Мне почему-то припомнилась колонка в советской газете «Известия», где из года в год печатался курс «один доллар — шестьдесят четыре советских копейки».)

Крепкий русский рубль создал условия, обеспечившие солидный приток иностранных инвестиций, и они в основном пошли на развитие промышленности. Иностранцы прекрасно понимали, что без проблем смогут вывести полученную в нашей стране прибыль в виде золотых монет с изображением государя Российского. Однако зачем же их вывозить? Гораздо выгоднее вновь и вновь вкладывать их в дело. Тем более что на золото нет инфляции, оно год от года только дорожает. (Одна монета достоинством в пять рублей — это три целых восемьдесят семь сотых грамма драгоценного металла, а десятирублёвка уже семь целых семьдесят сотых!) Эта свободно конвертируемая валюта пережила и русско-японскую войну, и революцию девятьсот пятого года, и была отменена лишь с началом Первой мировой! Но в этой реформе были и свои минусы: стабильная национальная валюта была невыгодна экспортёрам. В нашем современном мире не отыскать ни одного государства, которое бы использовало золотой паритет в национальной валюте, а в Российской империи конца девятнадцатого века он был!

Западно-Сибирская железная дорога. Испытание первой секции моста через реку Иртыш

***

Два рискованных брака

Сергей Юльевич был дважды женат, и оба раза его бракосочетание вызывало, мягко скажем, — общественное порицание. И виной тому было то, что избранницы были дамы разведённые. С Надеждой Спиридоновой, дочерью отставного штабс-ротмистра, Сергей познакомился, ещё работая в Одессе. И первое, что сделал ухажёр, после того как их отношения стали иметь постоянный характер, начал хлопотать о её разводе с «бывшим» и, конечно же, добился своего. Однако их семейное счастье продлилось недолго, так как супруга страдала от чахотки, подолгу лечилась на курортах, но всё тщетно. В октябре 1890 года она скончалась.

Год спустя

Марию Лисаневич, по национальности еврейку, он увидел в театре и понял, что эта еврейская дама (урождённая Матильда Исааковна Нурок) должна всецело принадлежать ему. Её муж развода не давал. Претендент на руку и сердце грозился подключить весь доступный ему административный ресурс и добиться высылки соперника. Подобное заявление вполне могло стоить Витте карьеры, и не из-за гонения на несговорчивого супруга, а из-за предстоящей скандальной женитьбы на разведённой женщине, да к тому же ещё и еврейке! (Мария приняла православие, идя под венец.) В конце концов дело закончилось тем, что претендент на руку Марии банально откупился от её мужа.

Зимний дворец. Кабинет императора

— Я прочёл ваше прошение об отставке, однако не понял сути его причины! — Александр Третий швырнул лист на стол и хмуро посмотрел на Сергея Юльевича, — извольте объясниться!

— Я собираюсь жениться, и дабы избежать возможных скандалов в прессе прошу Ваше Высочество…

— О том, что вы хотите жениться, мне известно от шефа жандармов, причём, поверьте мне, во всех подробностях, — бесцеремонно оборвал его самодержец: — Вам нет никакого повода покидать занимаемый пост, ибо если бы не женились при всех тех условиях, кои имели место, то я бы перестал вас уважать. А нынче же я усугубляю(!) к вам моё доверие и уважение. Ступайте же и продолжайте нести предназначенный крест.

***

Однако, несмотря на все заверения царя, его супругу так и не приняли в высшем свете и во дворец никогда не пускали. Собственных детей у Сергея Юльевича не было, но он удочерил и воспитывал дочерей своих жён от их первых браков — Софью Спиридонову и Веру Лисаневич.

1905

Ехать за океан и подписывать позорный мирный договор с Японией не хотел никто из приближённых императора. Отнекивались как могли. Наконец, находясь под влиянием придворных «доброжелателей», Николай Второй отправил в американский Портсмут Сергея Юльевича. Полагал, что этой командировкой отыскал ещё один способ ухудшить репутацию неуправляемого чиновника. Однако Витте удалось достичь невозможного. В отличие от молчаливых японцев он с удовольствием общался с прессой, каждый раз подчёркивая, что Россия войну не проиграла и готова вести боевые действия ещё не один год, поэтому ни о каких репарациях и речи быть не может. То неожиданно велел всей делегации разом забрать бельё из прачечной, намекая, что они готовятся покинуть Соединённые штаты и прекратить все переговоры.

Газеты того времени писали, что в стране всё больше и больше простых людей относятся с большой симпатией к русским. В результате провал военной кампании нашей армии на полях сражений был компенсирован минимальными уступками. Витте смог вполовину уменьшить размер территориальных потерь, а о какой-либо финансовой компенсации не могло быть и речи! По итогам заключения мирного договора император всё же пожаловал ему титул графа. Однако весь столичный бомонд до конца его дней за глаза именовал не иначе как — граф «Полу-Сахалинский».

Переговоры в Портсмуте, 1905 год. С.Ю.Витте третий справа, дальняя часть стола

Прошло десять лет...

В тысячу девятьсот пятнадцатом году Сергей Юльевич скончался от менингита. Столичная газетёнка «Русское знамя» вместо полагающегося некролога напечатала одну строчку: «Одним вредным для России человеком стало меньше».

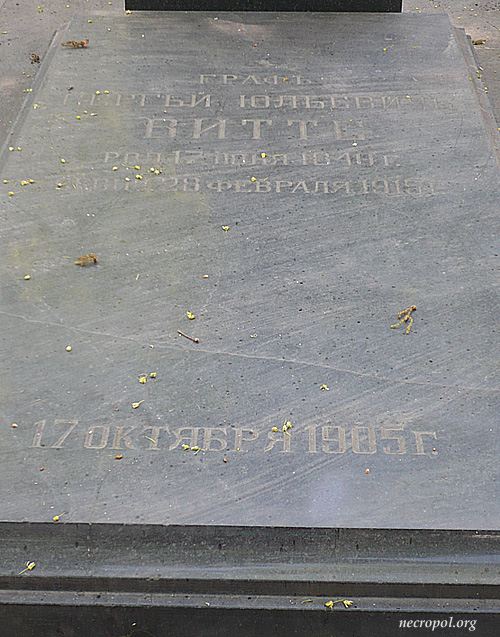

Санкт-Петербург. На Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры. Наши дни

Смотрю на его могилу. На установленном по его завещанию надгробии выбиты три даты. Рождения, смерти и ещё одна внизу. 17 октября 1905 года. Именно в этот день в Российской империи было введено ограниченное самодержавие. Сергей Юльевич заранее посчитал это событие — главным днём всей своей жизни.

Надгробье Витте. Портрет министра финансов и члена Государственного Совета

Сергея Юльевича Витте, этюд к картине Ильи Репина

Рейтинг: 0

98 просмотров

Комментарии (0)

Нет комментариев. Ваш будет первым!