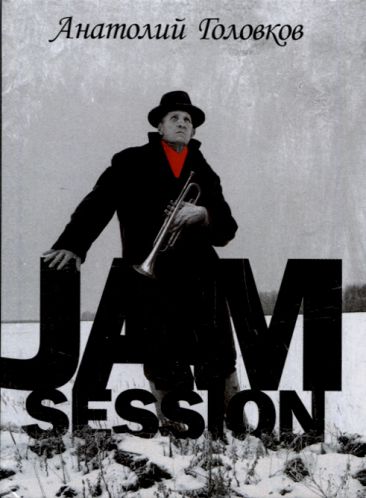

JAM SESSION. Хроники заезжего музыканта (главы из романа)

Глава 1

В МОСКВУ

Только что были метель и железная дорога. Егоров шел по шпалам, и мело так, что, казалось, рельсы уводят в небо. Утомившись, он лег прямо на путях, подложил под голову футляр с трубой, но тут задрожала земля, зазвенели рельсы — приближался поезд.

Егоров не боялся поездов, и паровозы казались ему дружелюбными. В детстве он рисовал их: черные с красными решетками, и «кукушки», и перламутрово-зеленые, с заснеженным тендером и сосульками на кабине. Осенью паровозы откуда-то привозили зиму, а ранней весной — лето.

Приснилось ему черт знает, что. Будто некто, то есть он, а может совсем не он, спит на рельсах, а за поворотом уже мелькают фары локомотива. Машинист сигналил, но лежащий не шевелился.

Пока Егоров тормошил некоего, пока тянул то за одну, то за другую ногу, пока норовил вытащить из-под головы его чемоданчик, - огни приблизились, гудки стали громче. И поздно, поздно!.. Жахнуло соляркой, махина толкнула незнакомца и стала перекатывать его по шпалам, как куклу. Футляр переехало колесом. Егоров увидел порванное серебро трубы среди обломков, и понял, что жертва — это он сам. А факт наблюдения за наездом мог означать лишь одно: душа его еще раньше вырвалась наружу и наблюдала за происходящим. Скажете, не бывает такого? Говорят, еще как бывает! Особенно, когда выбираешься из запоя. Тут уж, люди добрые, чего только не натерпишься!

Егоров проснулся, но уж совсем в другом месте, вскочил очумело. На подушке расплылось пятно от пота, но также, возможно, и от слез: последние месяцы ему снилось что-то тревожное и неосуществимое. Иногда звуки в виде морских светлячков. Он вскакивал, чтобы заарканить их и пришпилить к нотной бумаге, но не успевал.

А нынче он мучительно пытался понять, каким образом оказался на прожженном матрасе при серых простынях. Будто впервые он разглядывал этот плафон, засиженный мухами, эту радиоточку, что бормотала невнятно и прерывисто, как если б диктору выбили зубы. Он с подозрением поглядывал на шкаф, дверцы которого никогда не закрывались. На облезлый линолеум. В окно с видом на помойку.

Его ничего больше не интересовало. Даже погода. Даже название местности, где он отстал от концертной бригады. Колодезь Безмолвный, что ли? Нет, все-таки Бездонный…

А ведь поначалу командировка, именуемая в его кругу халтурой, казалась осмысленной и сулила заработок. Он приехал сюда на чёс с актерами театра; давали по два концерта в день, а по мере приближения новогодья — по три. Еще ёлки. Егорову пообещали надбавку, если переоденется Дедом Морозом, поскольку артист заболел. Никита Николаевич примерял пыльную шубу, шапку, приклеивал усы и бороду, потел, репетировал перед зеркалом пугающий текст: «Ну-ка, дети, угадайте, что у меня в мешке?»

В это время Дед Мороз основного состава, пожилой актер Кошкин ничего не боялся. Он лежал с градусником под мышкой, с горчичниками на спине, с грелкой в ногах и развлекал себя воспоминаниями о ёлках иных времен. Иван Сергеевич любил рассказывать о них сыну, Игорю Ивановичу.

О-го-го, какие были представления! Звезда-то на ели о-го-го какая! Мешок он носил здоровенный, и сам был как медведь. Бывало, схватит незнакомого мальчика и давай его подбрасывать, приговаривая: я тебе Кремль покажу, я тебе вождя покажу. Но сын презирал профессию Деда Мороза. Он говорил отцу: «Вот смотрю я, батя, как вы суп едите, и стыдно мне за вас. Вы, батя, плохонький пародист, вот вы кто. И меня учить совсем не смейте». «Как ты можешь, сынок? — обижался Иван Сергеевич, роняя ложку. — Я даже товарища Калинина учил речи говорить. — И сжимал дрожащий кулак. — Он у меня вот где был!»

В гостинице районного значения Егоров помогал пополнить бюджет городка за счет суточных. До магазина дойти не мог, посылал горничную за пять процентов от сданной стеклотары. Пока трубач пребывал в прострации, она прибирала номер, стараясь не звенеть посудой, и только однажды молвила, выжимая тряпку и стараясь не смотреть на опухшее лицо Егорова:

— Вот...

— Ну? — вяло заинтересовался он, приподнявшись на локте.

Горничная задрала юбку, и Егоров увидел глубокий шрам выше колена, похожий на розовую каракатицу.

— Мой пырнул. Вот ведь мудак хренов.

На этом их общение исчерпало себя.

У Егорова двоилось в глазах. Номер казался ему аквариумом, а труба — серебряной рыбкой. Он ловил ее дрожащими пальцами и, поймав, играл блюзы под сурдину. Он пробовал и без сурдины, но пришли перегонщики иномарок и сказали: «Еще раз пикнешь, и мы засунем эту трубу тебе в задницу!».

Он не внял угрозам. Он сидел на постели в майке и трусах, раскачиваясь, и шевелил клапанами. Он прислушивался к тембру, опасаясь, не стал ли хуже звук, не заиграл ли губы.

Сколько таких дней прошло?

Выяснив, наконец, по обрывку газеты в туалете, что наступает понедельник, Егоров усовестился, решил завязать и поехать в Москву.

Он умылся, прополоскал рот ржавой водой, отдал горничной последнюю дюжину бутылок и побрел сдавать ключи. Музыканта все равно выгнали бы в расчетный час, то есть в полдень наступающего дня: у него закончились деньги.

Между прочим, гостиницы (если рассматривать их с точки зрения времени и пространства) функционируют в другом измерении. Когда, скажем, в нашем мире, люди собираются обедать, то в параллельном — для хозяев облупленных холлов и заплеванных коридоров наступает виртуальный вечер и момент взаимных расчетов.

Это досадное несоответствие всегда раздражало Егорова.

Он даже придумал заклинание: «В Москву! Конечно же, в Москву! И кончено!», повторял его, как мантру, словно хотел кого-то убедить в пользе предстоящего путешествия. Но его никто не слышал. А жаль: в данный момент своей жизни он, собравшись силами, пожалуй, сумел бы любому растолковать, зачем ему в столицу. Вот только пусть спросят — он сразу же объяснит. Пусть только спросят! Никто не спрашивал. А он, между прочим, родился в Москве, был этим горд и при случае настаивал, что помнил себя с первого дня.

Грея младенца Егорова над керогазом, родители проклинали свою жизнь. Они намекали, что Никита Николаевич явился в их мир совсем некстати, в чем были отчасти правы: ведь сначала он рассматривался ими как кандидат на аборт. В этом случае зародыш Егорова, похожий на маленькую валторну, извлекли бы и бросили в таз к таким же обреченным. Потом бы его запаковали в мешок и отнесли на роддомовскую помойку с целью производства удобрения. Кому интересно, что среди человеческих зародышей попадаются хорошие музыканты?

Размышляя над этим, Егоров ловил себя на том, что ненавидит рассаду с черноземом. Когда ему случалось гостить на фанерных дачах своих друзей, он сметал горшки с подоконников решительной рукой, крича при этом: «Неужели не ясно?!. На хрен это кладбище!.. Там я!.. Там вы!.. Там мы все!..»

С экзистенциональной точки зрения Егорова можно понять. Ведь сложись по-другому, в каждом из этих горшков могла бы содержаться частица его тела, хотя главной он считал душу.

Важно даже не то, рассуждал Егоров, за сколько лет он превратился бы в удобрение для рассады, а философская сторона проблемы. Что происходит с теми, на ком рождение и смерть фокусируются одновременно? Ведь получается, что между этими актами мироздания почти не существует интервала? Если бы плод, задуманный Господом, как Егоров Никита Николаевич, попал не на помойку, а в обычную могилу, то на надгробии могли бы написать: «Егоров Н.Н. Не жил никогда, так как для этого у него не оказалось времени».

Очень интересно!

Но гораздо полезнее знать, что еще на утробном уровне Егорову подали весть. Она состояла вот в чем: его помилование связано с развитием другого плода, который появился на свет на пять лет раньше и уверенно развился в Кошкина Игоря Ивановича. Возможно, так совпало, но родители также рассматривали мальчика Кошкина кандидатом на удобрение. На этот факт мог бы обратить внимание Егоров, отсиживая срок внутри матери, поскольку был уверен, что всё оттуда видел и слышал. Но в ту пору он был еще наивен, глуповат и плохо разбирался в законах природы.

Кстати, он и в школе пропускал их мимо ушей.

Особенно его нервировали законы Ньютона. «Причиной изменения скорости тела, — читал Егоров, листая испачканный чернилами учебник и непрестанно зевая, — является его взаимодействие с другими телами». Бог ты мой! Да и наплевать! Вместо абстрактного его интересовало вполне конкретное тело соседки по парте, юной К., дочери пожарного, в которую он был тайно влюблен. Да уж, он сильно любил ее. Он носил за ней книги, заставлял петь на два голоса, отдавал сыр с бутерброда, дергал за нехилую косу и даже подкладывал на парту кнопки, — всё напрасно. Дочь пожарного, когда захотела детей, вышла за мясника и уехала в Бологое, где ее жизнь растворилась среди сосен.

Другое дело — правило буравчика. Совсем неглупые люди его придумали. Согласно, данному правилу, Егоров не закончил школу, а прошел ее насквозь, как сквозь черную дыру. Его отвлекал мир звуков: скрип двери, дальние гудки, шарканье подошв по асфальту, пенье птиц, лай, мяуканье, скрежет трамвайных колес, гуденье водопроводных труб.

Так что, получается, исключительно благодаря Кошкину Егорова не вычеркнули из списка на счастье, и он благополучно приземлился на планете Земля.

Сначала детей вели порознь. Затем пришел срок, зазвенели фанфары, ударили барабаны, открылся занавес. Как только Егоров поступил в музыкальное училище имени Скрябина, Кошкин сразу очутился в том же городе. Согласно приказу, подписанному в небе и на земле.

В этом также вряд ли содержится что-либо необычное. Не зря считают, что у каждого есть небесные ангелы-хранители, хотя человек может и не видеть их.

Своих ангелов Егоров впервые увидел, когда выбрался из материнской утробы, очутившись в холоде и неуюте. Они летали по хирургическому отделению и распевали песни. Обычные люди слышат такие звуки перед смертью, а музыканты — при рождении. Ангелы пели ему еще целый месяц, прилетая через форточку из Нескучного сада. От восторга младенец делал под себя.

В таких случаях мама Егорова прогоняла ангелов веником и будила папу Егорова.

«Просыпайся, Николай, — говорила мама, — грей воду, твой снова обосрался».

Они его называли «наш говнюк». И будто бы Егорову, который висел на руках отца над океаном мыльной воды, запомнилось унижение. Особенно когда его шлепали по розовой попке, как педика, приговаривая: «Ух, какой!» Ему хотелось самому, без помощи отца, встать на дно лохани, разогнуть спину, распрямить рахитичные ножки и заявить миру что-нибудь жизнеутверждающее. Например: «АЗ ЕСМЬ ЧЕЛОВЕЦЕ!»

Но другое дело — покровители земные, так сказать, опекуны, особенно если речь идет о стране, которая занимает шестую часть суши общего пользования (ничего себе!) Здесь у каждого должен быть свой опекун, которому и платят зарплату как раз для того, чтобы он следил за равновесием противоположностей. Иначе что же начнется? Ничего толкового, лишь путаница и неразбериха. Союз опекунов — что-то вроде масонской ложи или Ордена тамплиеров. Опекуны считают, что мир делится на две половины. Одну составляют они, рыцари правого суда, а другую подозреваемые. То есть, все остальные. И если уж ты хоть раз нашкодил и попал в поле зрения опекунов, можешь быть уверен, о тебе не забудут.

Кстати, когда Егоров нашкодил, он тотчас был замечен Кошкиным.

Плюнуть бы музыканту на опекуна, да забыть о нем, как о неприятном факте биографии. Однако ж не выйдет забыть. Куда Егоров со своей трубой — туда и Кошкин с наручниками. В этом, между прочим, видится ярчайшее проявление закона непрерывности материи и закона пар уравновешивающих друг друга сил матери-природы.

Так что Егоров не стал ждать, пока грянет час расплаты за номер. Он сдал ключи и выдвинулся на вокзал. В кармане позванивали несколько монет: не то что билета на поезд, даже минералки не купишь. Он рассчитывал, что сыграет на трубе, и ему, как обычно, помогут. Однако стоило войти в зал ожидания, приладить мундштук, как в воздухе нарисовался собрат по человеческому обществу - в полушубке с погонами и в галошах, натянутых на валенки.

«Вы даже не спросили, что я хочу сыграть, — сказал трубач. — Может быть, после этого ваша жизнь изменилась бы к лучшему?»

«Мне плевать на свою жизнь, — сказал собрат, — она мне и так нравится. А ты вали отсюда, пока я тебя в обезьянник не засадил!»

Обезьянником в стране, где жил Егоров, называется место временного содержания людей, которые неправильно понимают слово «свобода».

Егоров даже не обиделся на собрата. Он хотел добраться до Москвы пусть даже и пешком; ему туда очень захотелось. По пьяному делу он, конечно, забыл кошмар о тепловозе и рельсах. Его манили хмурые дали. Он представил, как двинется через города и веси, обгоняемый товарняками, выкрашенными охрой, цистернами с мазутом, пассажирскими поездами с сонными пятнышками окон. На полустанках он будет играть за кров и еду. Он также скопит немного денег, чтобы купить осла и въехать в столицу России, как Господь Вседержитель в Иерусалим. Верующему Егорову совсем не хотелось сравнивать себя с Христом, но возвращение на родину он полагал событием значительным. И как же не возвестить об этом мир звуками трубы?

В Москве он намеревался найти отца, но не денег у него просить, а напротив, пригласить в пельменную на свои. Им дадут пельменей, похожих на маленьких барашков, польют сметаной, придвинут специи и склянку с уксусом. Егоров вытащит из футляра чекушку, обернутую газетой, нальет отцу в походную сотку, а себе в салфетницу, где не бывает салфеток. Они чокнутся, и отец, допустим, скажет:

«Черт подери, Никитос, где же ты шлялся, сукин сын? А теперь свалился, как снег на голову, да еще на осле. Что ты, собственно, хотел этим доказать? И я тоже хорош, старый дурак, мог бы написать письмо».

Да уж...

Если б у Егорова был почтовый ящик, он бы представил себе и процедуру получения письма. На конверте могло быть изображение А.С. Попова, изобретателя радио, а на марке — кольцевание перелетных птиц.

«Дорогой сынок! — прочел бы в этом случае Егоров. — Прошло немало времени с тех пор, как ты выбрал в жизни дорогу, полную трудностей и лишений. Но только такая дорога по плечу... (Конец фразы вымаран. Вставлено: «Юность, она ведь, сынок, крылата», но тоже зачеркнуто). А из дому никто тебя не выгонял. Просто нам с мамой надоела твоя труба, — вот ведь гнусный и подлый инструмент! Просто дрянь, а не инструмент! И как еще орёт! Не то что, к примеру, гармонь, на которой играл твой прадедушка, мичман Степан Егоров. Прадедушка играл «Амурские волны» Государю Императору на крейсере «Новик». Твоя же труба резким звуком привлекает неуравновешенных людей, которым сразу хочется на войну».

На что Егоров имел право возразить:

«Насчет письма, это вряд ли».

Отец бы выпил до дна, закусил пельменем-барашком в облаке сметаны и мог сказать примерно следующее:

«Ну, и ничего, ну, и правильно, потому что мои проводы, надо признать, были мерзкие. Те, кто, думал, точно придут, не пришли, а те, кого не ждал, приперлись с гвоздиками, которые я и при жизни ненавидел. И плакали как по родному брату. Что ты на это скажешь?»

Потом отец взялся бы за воспитание Никиты Николаевича:

«Ты скотину кормил? Ступай, сынок, накорми осла. Оно-то ведь хоть животное и безмозглое, а всё ж тебя ко мне довезло».

Кто жил возле железной дороги, тот знает, что такое маневровые пути. Ночью эхо разносит голос диспетчера, такой надрывный, будто он произносит последние слова в жизни. На самом деле голос гундосит обычные вещи: куда какой вагон цеплять, какие стрелки переводить, с какой стороны прибывает поезд, и будьте осторожны, чтоб не задело. Но человеку со струнами души, натянутыми как на деке рояля, арена семафоров, изморось на силовых проводах и крышах вагонов, постукивание колес в тумане — от слов «подвижной состав» до свистка сцепщика, — все это кажется печальным.

Егорова бил озноб, и он бежал трусцой, чтобы согреться. У Позднего Рабочего с сумкой через плечо, Егоров спросил, где, по его мнению, может находиться Москва, тот мрачно задумался и молвил что-то, типа, хрен его разберёт. Напишут на табличке вагона «Москва–Чоп», а где этот Чоп, где Москва? Егоров упрямо топтался, настаивал, уточняя, не заметил ли, к примеру, Поздний Рабочий, с какой стороны локомотив прицеплен, на что тот оживился, словно ему открыли новый закон.

«Ага, ага! Так, так!.. Его иногда вон где прицепляют, — он махнул рукой вправо, — а другой раз там, — махнул влево. — Нет, все-таки не буду врать. У кого другого спроси».

Егоров некоторое время тоскливо смотрел на поземку, текущую через рельсы, потом спрыгнул с платформы и пошел по шпалам, раскачивая футляром и придерживая свободной рукой шляпу, чтобы не сдуло ветром...

Ветер был попутный, и Егоров вообразил себя парусной спецдрезиной. Да, да! Совершенно новый вид спорта! Он мог бы назвать его, к примеру, рэлвэйсерфинг.

Парусом служило пальто Егорова, которое помогла ему сшить одна знакомая костюмерша.

На третье (и последнее) утро их совместной жизни она выбросила дырявую куртку Егорова и достала из шкафа отрез. Драп был слегка трачен молью, поскольку валялся с тех пор, как его привез дедушка костюмерши из побежденной им Германии. Пальто получилось, что надо: длинное, двубортное, с нагрудным карманом для платка, какие устраивают на пиджаках. В него Егоров облачался, когда ему требовалось выглядеть солидно, например, в филармонии.

Между прочим, первое пальто Егоров пропил в юности, когда начинал завоевывать джазовый мир. А помог ему в этом некто Том Джексович Уолтер, сын британских эмигрантов. Они всю жизнь мечтали попасть в СССР, а когда попали, их сразу же услали под Читу. Том Джексович, оставшись сиротой, служил пианистом в баре и, в отличие от Егорова, имел паспорт с местной пропиской, а значит, и право толкать в комиссионках то, что ему захочется. Еще Том Джексович научил Егорова петь основные вещи Джона Леннона на классическом английском, что потом ему весьма пригодилось, но это уже детали.

В планах же обмена личного имущества на казначейские билеты пальто теперь прочно удерживало второе место. На первом — была шляпа Егорова, без которой он мог обойтись, купив ушанку. Третье место отводилось невероятным по красоте полуботинкам «Баркер», ручной сборки, шоколадно-коричневым, с узорами на тупых носках, — как говорят джазмены, «с разговорчиком». Это ведь очень важно, каким ботинком ты отбиваешь такт на сцене. Сей печальный список Егоров заводил в блокноте, когда в очередной раз упадал на дно жизни. Под цифрой «4» он писал: «Труба «Shilka», американская, широкая мензура, помповая, томпак с добавлением бериллия, отделка золотом». Четвертый пункт испугал его настолько, что Егоров спросил себя: «Что же я делаю? Стоит, как «Жигули»». Поэтому сбоку начертал: «Не продавать никогда», и для окончательной верности решения расписался: «Егоров».

Впрочем, и пальто, и в особенности шляпу Егорову было тоже жаль. Продать такие вещи означало полный край, порог, за которым Никите Николаевичу уже никто не откроет двери, и ничего не будет, кроме жалкой старости в пивной.

Так что, выходит, вовсе не брел Никита Николаевич, спотыкаясь о шпалы, вдоль темных и загадочных строений, похожих на гробы, а парил. Мимо мерцающих огней райцентра, мимо стрелок, огней и призрака старой водокачки. Раньше он наблюдал такой пейзаж из вагона, прилипнув лбом к стеклу, а теперь в качестве спецдрезины. Попутная метель подгоняла его в спину. Трепетало его знаменитое пальто, подобно пиратскому парусу.

Это было так чудесно и легко, что Егоров даже рассмеялся. Он лишь отталкивался и плавно взмывал в воздух, а через десяток метров снова касался земли ногами. Как Армстронг на Луне. Бывает же такое?

Кажется, на восьмом километре он услышал нестройное пение и различил фигуры, которые двигались навстречу. Егоров подумал, что это калики перехожие, но оказалось, перегонщики иномарок. Один из них нес на плече срубленную где-то елку. Чтобы приободрить себя, перегонщики пели песенку фронтового шофера: «Мы вели машины, огибая мины», и так далее. На вопрос, как они оказались на шпалах, перегонщики от волнения перешли на сленг, из которого трубач не усвоил ни единого слова, а когда принялись материться, Егоров сразу понял, что на них наехали бандиты, иномарки отобрали, а самих чуть не убили. Узнав, что трубач держит путь в Москву, они дико расхохотались и побрели дальше, в сторону Колодезя Бездонного.

У Егорова было нечего отнимать, кроме трубы. А кому она нужна? Поэтому он продолжил путь сквозь снежную пелену. Его лишь одно беспокоило. Вот если он окончательно минует предместья и окажется в полной темноте, даже без луны? В таком случае, рассудил Егоров, будут блестеть рельсы, отполированные колесами. Еще он сможет ориентироваться по звездам, держа курс, указанный Поздним Рабочим, — строго на юг. И должна же, наконец, когда-нибудь закончиться ночь?

|

Глава 2

ПИРОЖКИ С ЛИВЕРОМ

- Ник, вставай, на первую пару опоздаем.

Это еще кто? Где же правда жизни, люди добрые? И где сам, Егоров? Все еще тащится по шпалам? Не похоже! Он в общаге, и друг Водкин орёт, будто его шилом ткнули. Водкин Влад, фаготист, это ведь еще до армии было, в музыкальном училище!

Егоров высовывает из-под одеяла ногу в рваном носке, шевелит пальцем: тик-так. Холодно. Ничуть не лучше, чем в этом хреновом городке, как его... Колодезь Бездонный, всё перемешалось. Черно-белое кино.

— И кисель варить твоя очередь.

Егоров бежит к умывальнику, чистит зубы пальцем, щетку снова украли. Ищет бритвенный станок, станка нет. Он перепутал: в музыкалке не росли еще у него ни усы, ни борода. На зеркале кто-то зубной пастой начертал: «Жизнь говно!» На фоне этой истины лицо Егорова — еще не Никиты Николаевича, а просто Никитки, без синих кругов под глазами, брылей на скулах и горестной складки на лбу. И никакого намека на плешь — волосы торчком.

Влад уже воду греть поставил. С таким кипятильником — лезвие бритвы, зажатое между спичками, — через минуту будет готово.

— Снова земляничный, — ворчит Водкин, вынимая из тумбочки последний брикет. — Хоть бы абрикосовый или там яблочный для разнообразия!

Один давит брикет ложкой до крошева, сыплет в кружку, другой размешивает. Водкин разливает кисель по стаканам, остатки батона пополам.

Из коридора тянет жареным, Никита втягивает ноздрями пряный воздух.

— Картошка на смальце, а сверху яичница, — определяет он. — На свой вкус, Владик, я бы еще посыпал данную еду укропом и молотыми, знаешь ли, семенами кориандра.

— Везет деревенским, — говорит Водкин, дуя на кисель. — И почему люди не выбирают, где им родиться?

— А не хотел бы ты родиться негром на острове Бали? Грыз бы бамбук.

— Где этот Бали, ты хоть знаешь?

— Вроде в Африке.

— Сам ты Африка. Хватай гудок, побежали.

Восемь утра. Вместо первой пары лекций хор, потом обязательное фоно, музлитература, ничего хорошего. Но попробуй прогулять, стипендии лишат, и тогда что?

Хористы собираются в аудитории, похожей на зал прощания в крематории; дежурные, проклиная судьбу, пришли еще раньше, разложили подставки. Со стороны выглядит, как лестница в небо. Егоров часто развлекал себя фантазией: он поднимается по мосткам вверх, проникает через потолок и ржавую крышу в небо, пронзает облака, чтобы очутиться в ином мире, где небо под ногами, а в вышине только блюзовая синева и солнце.

Осень за окнами, тяжелый сумрак, словно черти накурили; все зевают, лампы слепят глаза, не то, что петь — жить не хочется. И вот уже шепоток: «Амадей идет!» Влад проталкивается в ряд первых теноров, Никита лезет на верхотуру, к басам. Начинается распевка. Чем выше они поднимаются по ступенькам хроматической гаммы, тем крепче и сочнее и точнее голоса. Дежурные раздают ноты; Водкин смотрит на Егорова, подмигивает: разыграем Амадея. Он, Влад, уже с тенорами договорился. Девчонки испугались, заупрямились. Егоров пошептался с басами. Амадей взмахнул рукой: песня о Ленине, хуже блевотины. И почему каждое утро с нее начинают, как с гимна?

Солист поет:

— Ле-е-нин...

— Ста-а-алин, — вторят заговорщики.

Солист краснеет, но продолжает:

— ...это весны-ы цветенье. Ле-енин...

— Ста-а-алин! — отзывается хор.

— ...это побе-еды клич!

Рифмуется с «наш дорогой Ильич».

— Вы что творите? — Амадей дает отмашку. — Меня же уволят. – Он при Сталине сидел. – Нашли, кого славить, шуты гороховые. Водкин, Егоров, ваши дела?

Хор хихикает. Амадей вздыхает. Ладно, давайте «Сосну». «На севере диком растет одиноко на голой вершине сосна...» Блистательный перевод Heine, выполненный Лермонтовым: «Ein Fichtenbaum steht einsam/ Im Norden auf kahler Hoh'», что откроет для себя Егоров много лет спустя, выпив за Михаила Юрьевича, изменившего размер стихотворения, которое легко легло на музыку.

К десяти уже спет Шуберт, и Бах, и Свиридов. Глаза блестят, распелись, даже еще хочется, но занятие закончено, перемена.

— Егоров, — говорит Сухоруков, собирая ноты в папку, — зайдешь ко мне.

— Мне конец, — шепчет Никита Водкину, - и это из-за тебя, чертов диссидент.

Тащится Никита на второй этаж с тяжелым сердцем, стучится в двери, где табличка «Завуч». Сухоруков не один, за столом Панкратова, педагог по вокалу.

— Ну, вот я это самое… пришел. — Никита опускает голову, ожидая разноса.

Сухоруков садится за рояль.

— Слушай, Егоров, правда ли, что ты берешь «ля» малой октавы?

— На трубе?

— Голосом.

— Ну, беру.

— Но это же на три тона ниже, чем я! И при этом, я же не пацан, Егоров. У меня ведь Егоров, устоявшийся бас. Ниже меня никто в училище не берет.

Панкратова хихикает.

— Не верьте вы ему, Амадей Степанович. Тоже мне, Шаляпин нашелся! Шалопай из шалопаев!

— А вот мы сейчас проверим, — говорит он и нажимает клавишу. — Поехали. Сначала я, потом ты.

— Ре-е-е, — гремит завуч.

— Ре-е-е, — вторит Никита, оглядываясь по сторонам.

— До-о-о, — несколько затрудненно, но всё же поет Сухоруков.

— До-о-о, — легко и уверенно продолжает студент.

— Си-и-и, — астматически выдавливает из себя Сухоруков, и это уже не нота, это хрип.

— С-и-и, — сочно и чисто басит Егоров.

— Ниже не смогу, — признается Амадей. — А ты?

— Ля-а-а, — долго и уверенно тянет Никита и так, что, кажется, в окне дрожат стекла.

Сухоруков откидывается на спинку стула. Он не скрывает огорченья.

— Это, Егоров, какая-то гегелевская метафизика и абсурдизм ума.

Панкратова молчит. Щеки завуча покрываются румянцем.

— Тебе, вообще-то певцом быть надо. Зачем на духовое отделение пошел?

— Тут бы я с вами поспорила, Амадей Степанович, — возражает Панкратова, нюхая только что покрашенные ногти. — Лучше хороший трубач, чем посредственный вокалист. У него голос красивый, низкий, но слабоват.

— Не знаю, не знаю, — говорит Сухоруков, — я, как хородирижер... Ладно, катись отсюда, Егоров. Только никому не рассказывай. Это ж сраму будет! Студент берет ноты ниже самого низкого баса в области.

— А правда ли, — встревает Панкратова, — что вы с Водкиным в церкви поете?

Егоров мнется у дверей.

— А еще комсомольцы, — упрекает Панкратова, глядясь в зеркальце и пудря нос, — прислужники мракобесов.

— Ладно, — говорит Сухоруков. — Это же не означает, что мальчики в Бога верят.

Егоров оборачивается, смотрит завучу в глаза.

— Я верую…

«Стены серые, а должны быть белые, и купола надо золотом крыть, да где его взять, листовое, сусальное, и плати всем, от дворника до кочегара; прихожан раз, два и обчелся, старухи, такие дремучие, что не знают даже, кому молятся; триединство символа веры для них темный лес; никак им не вдолбить, что Отец, Сын и Святой Дух — это как бы одно лицо, а в то же время и не одно. Все только просят: дай, Господи, а если не дает, виноват отец Владимир».

Так ворчал батюшка, сбивая сумму гонорара для Водкина и Егорова. Влад рекламировал себя, как мог, говорил, что он второй Собинов, тенор у него лирический, хоть куда; Егоров клялся, что может своим басом разбить тарелку; «и это, святой отец, ну, хоть это стоит по червонцу на нос?!». Однако поп неумолим: по трёхе каждому. Всё. А если Никита хочет, чтобы его кормили, одевали, да еще стипендию приплачивали, можно пойти в духовную семинарию, и был бы дивный певчий, такие голоса не часто сыщешь. Однако Никита свободолюбив, он в рясе себя не видит. Да и, вообще, — ни в одной униформе мира.

Батюшка говорил, начнёте после моих слов «Богородице Дева, радуйся», и они читают с листа. Водкин поет непрочным тенорком, Егоров внизу уверенно ведет аккорд, он незаменим в этом крохотном хоре из четырех женщин, ничейной девочки и двух учащихся из музыкалки.

Ничейную девочку зовут Кларисса, 11 лет, держит верхнее сопрано. Худа, бледна, во все лицо два яхонтовых глаза; когда она поет «аллилуйя» и смотрит на Егорова, у него бегут мурашки по коже — ангел небесный!

Восемнадцать лет шел Егоров к церкви пресвятого Николая Мученика.

Его путь к храму лежал от утробы неверующей матери под пьяную ругань отца-атеиста, через уроки в детдоме, под барабанную дробь и дребедень, да флаги державы, окрашенной в три цвета — красный, охровый и зеленый. На девятнадцатом Никита разделся донага в нетопленном храме, шагнул в воду, пахнущую небом и серебром, погрузился в неё с головою, обошел вокруг алтаря, надел алюминиевый крестик, и в душе его поселились два чувства: восторг и бесстрашие. С той минуты он уже никогда не один, даже если не с Владом. Он навеки вдвоем. В одном лишь отцу Владимиру так и не удалось убедить Никиту: музыкальный дар его — тоже от Бога, и следует унять гордыню. Но у Егорова своя логика: раз «Отче наш», значит Отец, родное существо, с которым, единственно, можно держать совет…

Специальность в три часа, после обеда, - это у кого есть на обед. У Егорова и Водкина деньги кончились, и последние бутылки давно сданы. Для них понятие «денег нет» означает, что совсем ни шиша, даже копеечки завалящей. Потому что, найдись пару монет, можно поесть. В столовой хлеб бесплатный, иногда капуста квашеная, горчица, соль.

Манная каша пять копеек, чай с сахаром — три. Взял тарелку каши и рубай с бесплатным хлебом, пока не треснешь. Запил горячим чайком. Чаёк, правда, мутноватый, и отрыжка от него.

Они идут по городу, шарят глазами по асфальту. Иной раз повезет, монету найдешь. Палками шевелят бурую листву, как грибники: никто не обронил, даже у телефона-автомата, где иногда двушки валяются.

Что касается киселя земляничного, философствует Водкин, то он состоит преимущественно из крахмала. Поэтому и минует желудок в рекордные сроки. Далее это вещество выполняет роль бессмысленной смазки кишок. А сахар, спорит Никита, а земляника? Землянику, считает Влад, заменяет некая загадочная субстанция из полимеров. А сахара его мозгам не хватит даже на то, чтобы закончить эту, в сущности, правильную, мысль.

Животы поджало, и внутри бурчит. Запахи они чуют по-собачьи.

Вон из того подъезда, определяет Егоров, чесноком тянет, мясным паром, именно от вареной говядины на кости! Когда уж закипит, пенка на воде появляется. Скорее всего, борщ затеяли. А из той форточки, считает Влад, колбасой жареной несет. Да не просто колбасой, Господь милосердный, а именно любительской, розовой, по два пятьдесят за кило, с пятнышками сала! И они, конечно, гады, покрошат мундирной картошки, зальют майонезом и станут жрать прямо из сковороды под «Жигулевское»! А потом еще мякишами соус вымакают! Везет же гадам!

Егоров от рождения плечист, телом крепок, а у Влада фигурка тоненькая, почти девичья, плечи узкие; кажется, дунет посильнее ветер — упадет. Первый раз Влад упал не от ветра, а от голодного обморока на занятиях по гармонии; все перепугались, брызгали водой, совали ватку с нашатырем. Пришла медичка: прекратите панику, перекурил мальчик. Я вам говорю, бросайте курить, а вы не слушаете. Но преподавательница почувствовала недоброе: «Ты когда последний раз ел, Водкин?» «Утром», — соврал Влад, потому что и этим утром, и прошлым они с Никитой только кипяток пили. «Ты не обманываешь?» Ну, как же, признается он! Тут же последует вопрос: а что родители? Ах, не помогают! Как же тут на дневном учиться? Работать нужно идти...

Ранний ноябрь, хрупкий холодок, будто ночью снова пальнет «Аврора». Ветер листву шевелит, мертвую листву, и она перекатывается волной. Влад, весь в себе, отбивает ногой какой-то ритм по асфальту.

— Слушай, — говорит Никита, — а почему бы тебе отцу не написать? Ты говорил, он какая-то шишка в министерстве?

— Отстань.

— Давай я напишу. Так, мол, и так, сын ваш, Владислав Аркадьевич, одеренный музыкант, скоро загнётся от голода. И, типа, неужели вам его не жаль...

— Им?! — кипятится Влад. — Да я им с самого рождения мешал!

— И ты тоже? — удивляется Никита, вспомнив Москву, ангелов и Нескучный сад.

— А то!.. Пусть я лучше сдохну вон в той подворотне!

Водкин шарит по карманам, но курево тоже кончилось. Тонкие пальцы Влада дрожат. Белые тонкие пальцы похожие на струйки расплавленного воска, когда прольется в блюдце.

На аллее агитация: фанерные листы на стойках. Каждый плакат — призыв; доярки с коровами, пастухи с овцами, праведные сталевары у мартенов. На последнем — Хрущев с поднятой рукой: «Догоним и перегоним Америку». Влад смотрит на плакат с ненавистью, потом отхаркивается. Плевок повисает как раз на слове «догоним».

— Свинья он. Все они свиньи. Вива Куба, а мяса нет!

— Тише ты, — говорит Егоров, оглядываясь, — заметут за такие слова.

— Да пошли они все! — Влада уже не остановить. — Знаешь, Ник, что я думаю? Надо сваливать отсюда.

— Куда, например?

— В Америку.

— Чувак, ты охренел?

— Даже не сомневайся.

Да что он, Влад, сошел с ума? В Америке безработица, преступность, они вон своего же Кеннеди застрелили. К тому же разве Влад еврей? Даже не всех евреев выпускают, только верующих. Уезжал в Израиль с родителями Канторович с четвертого курса, уговорил Никиту и Влада прикинуться свидетелями-евреями, попросил трижды с ним обойти синагогу; еще они таскали для раввина мешки с мукой перед Пасхой, — уж какие труды. После чего Канторовичу справку о еврействе дали. Влад, конечно, никакой не еврей, забыть нужно про этот путь. Сухоруков обещал летом хор в Польшу свозить, по культурному обмену. Там Влад надеется оторваться — и прощай, СССР. Но поляки его сдадут. Не понимает, что ли? Они его, Влада, сдадут хотя бы потому, что Варшавского восстания нам не простят. Там русских не любят.

Влад упрям. Он думает добраться до Батуми, дальше вплавь. Денек брасса на длинном дыхании — и Турция. У них там посольство американское. Америка, считает Влад, — вот что им обоим нужно! И не рвануть ли вместе? В газетах про Штаты врут, там безграничные возможности. А главное, джаз можно играть, сколько хочешь. И никаких тебе партийных райкомов, никто не придирается. А какие музыканты, какая школа! Неужели не хочется поработать с Колтрейном? Фа-фара-фа-пара-рам!.. «Ночь в Тунисе». Он станет посуду мыть, накопит на саксофон.

— Ремни, бля, буду варить и жрать, как эти матросы, Зиганшин с Поплавским, но своего добьюсь, ты меня не знаешь.

— Знаю как облупленного, — говорит Егоров.

— Ни хрена ты не знаешь. Потому что нет у тебя, Ник, дара предвидения. А у меня есть. Какой выбор? Распределят в оркестр областного театра. Буду сидеть с деревяшками, дудеть в свой фагот. И так до пенсии!

Егорову не хочется думать о будущем. Он думает, что бы им продать, чтобы выжить. Можно, конечно, продать фагот, как предлагает Влад, но он из-за него два лета мебель таскал. Для Водкина потеря фагота — катастрофа. А у Егорова труба тульская, педальная, почти из жести. Такую в любом клубе под расписку дают. Щелкни по ней — звучит, как горшок. А должно быть: «Дзинь-дзинь!» «Дзинь-дзинь!» Никита столько времени потратил, чтобы раздуть ее под себя, а на низах не строит.

— Ник, твой учитель, по специальности, всё равно не слышит.

— Ну, слышит, как обычный музыкант. И не надо, он мне звук ставил.

— Едва различает восьмую тона…

День в городе серовато-желтый, замороченно-желтый; грузовики зеленые почти сливаются с общим фоном, и красные пятна трамваев, как на картинах Аршакуни.

— Раньше мне казалось, что абсолютный слух — это дар небесный, — говорит Егоров, — на самом деле слышать весь спектр — мука смертная. Когда оркестр настраивается, у меня просто башню сносит.

— А у меня ухо краснеет.

— Да, ты уже говорил, хе-хе.

Мимо проносится скорая помощь, вихрь листьев кружится за фургоном, гудит сирена, у Влада мелькают озорные огоньки в глазах, и он, великий спорщик, снова заводится.

— Какая нота?

— Соль-диез второй октавы. Плюс одна шестнадцатая тона.

Водкин прикладывает ладонь к уху.

— Фигня! Ниже соль-диеза на одну тридцать вторую.

До «школы» им только аллею пройти, дальше кино «Победа». Там второй месяц дают «Великолепную семерку», город не по одному разу смотрел. За «Победой» двухэтажное здание училища, выкрашенное в серый цвет, как гестапо. У кинотеатра — тележка с пирожками по пять копеек. Влад уже заранее нервничает, предлагает обойти с тыла, чтоб не терзаться понапрасну. Пирожки сегодня с ливером, это они еще издали унюхали. Но чуть раньше, возможно, были с капустой и яйцом. У ливера запах пряный, его ни с чем не перепутаешь.

С фронта или с тыла? Тетя Зина дважды давала Никите в долг по пирожку, но Владу еще кредит не открывали. Егоров говорит, иди, Владик, только не проси ничего. Стой рядом и молчи. Как кот. Котам чаще дают, когда они помалкивают, а не орут в горло.

Егоров из-за афишной тумбы наблюдает, как Водкин, засунув руки в карманы плащика, маячит возле тележки. Плащик висит на нем, как на чучеле, светлый кок развивается на ветру.

— Тебе сколько, Водкин? — спрашивает Зина. — Го-ря-чень-ки-я!.. Вкус-ны-я!.. Мясокомбинат очень старался! Ливер то, что надо!..

— Я знаю, — хмуро отвечает Влад. — Я всё про них знаю. Когда такой пирожок разломишь, теть Зин, от ливера парок идет. Правильно, теть Зин? Еще внутри встречаются такие беленькие штучки. Я раньше думал, кусочки морских гадов, вроде кальмаров, а оказывается, это измельченные обрезки кишок. Или коровьего желудка, называемого по науке сычуг. Однако же печенки молотой, не считая сердца коровы, там гораздо больше. Печенка — главный компонент. Она, так сказать, доминанта, преобладает над всеми составляющими.

Тетя Зина, засунув красные руки в рукава телогрейки, стучит валенком о валенок.

— Да ты, я смотрю, специалист. Ну, так и взял бы парочку? У меня несколько штук осталось. — Она приподнимает крышку. Облако вкусного пара окутывает Влада. Он чувствует, что вот-вот рухнет прямо на бачки, как герой на амбразуру. — Хуже нет напоследок, пока продашь, намерзнешься.

— Спасибо, мэм, я только что отобедал, — врёт Водкин из последних сил.

— А я бы по три копейки отдала, и забирай все. Тебе, кстати, полезно. Посмотри на себя, в чем только душа держится.

— У меня сейчас нет души, — замысловато отвечает Влад. — И тела нет. Я весь состою из одного сплошного желудка.

— У тебя, как я погляжу, не души, а денег нет, — говорит тетя Зина. — Нет ведь денег, признавайся?

— Ну, нет, — отвечает Водкин, — это не новости.

— А для меня новость, что ты Егорова за тумбой прячешь. Эй, Егоров, выходи!

Никита понимает, что скрываться бесполезно. И вот они стоят перед тележкой, за которой тетя Зина имеет власть судьи. Нет, не судьи — императрицы.

Бескрайни просторы империи, которой владеет Ее Величество Тетя Зина, сочны травы на лугах, где пасется всяческая рогатая скотина. Когда нагуляет жирок, ее отправляют на имперскую скотобойню. В одни ворота загоняют коров, бычков и овец, а из других — выезжают грузовики. Трейлеры колбасу везут, понятное дело, в Москву, а пирожки с ливером — в музыкальное училище имени Александра Скрябина.

Она протягивает теплый сверток. Жир сразу проступает сквозь бумагу, и одно пятно похоже на Америку, куда хочет удрать Влад.

— Теть Зин, но я же и так...

— Водкин, забудь. Бери, пока я добрая. Смотри не урони.

Водкин тянется за пирожками, пальцы дрожат.

— А хотите, мы вам дуэтом сыграем, фагот и труба? Мы вам, что хотите, сыграем, можем даже из народного.

— На моих похоронах, — отвечает пирожочница беззлобно, накрывая тележку клеенкой. — Бывайте, ребятишки, я пошла.

Оцепеневшие друзья смотрят вслед голубой тележке.

Под козырьком, у киношных касс, они бережно разворачивают бумагу.

— Целых семь штук, — шепчет Никита, пересчитав румяные бока. — Великолепная семерка! Семь первоклассных джазовых пирожков!

Вдруг Водкин отворачивается, у него трясутся плечи.

— Ну, приехали, — ворчит Егоров. — Ты, чего, бля, раскис? Ты, вообще, мужик или нет?

— Я, Ник, м-мужик, но до смерти эти п-пирожки не забуду, — бормочет Водкин, всхлипывая. — Даже в Америке не забуду! Какая женщина! Если разбогатею, подарю тете Зине «Волгу». Клянусь, Ник! И никаких больше тележек! Знаешь, такую пузатую, «ГАЗ-21»!

— С оленем на капоте!

— Да, да, да, будь я проклят! Или построю для нее дом! На берегу озера!

— Правильно, Владик, мы вместе построим! — У Никиты тоже губы дрожат. — Ломай пополам гада гадского, успеем съесть до звонка.

— Черт! Черт! — говорит Водкин, давясь куском из-за судороги, перехватившей горло. — Я уже всё знаю... Слушай! На первом этаже мы устроим для нее большую кухню, поставим автомат для жарки пончиков!.

— И везде фикусы!

— Еще герань на окнах!

— В спальню — кровать с балдахином!

— Окна с видом в сад!

— Лучше на горы!

— Ты имеешь в виду, что мы поселим тетю Зину на Памире? Давай еще по половинке!

— Или по целому?

— Вот видишь, какой ты? Видишь?.. Как с тобой договариваться?!. Перебьешься!..

— Ну, ты и жадина, Ник!..

- Не ври! Я не жадный, а бережливый!

- Ладно… На балконе мы развесим клетки с перепелками. Я в одном итальянском фильме видел.

— А в столовой поставим рояль.

— Рояль-то тете Зине зачем?

— Будем приходить и играть.

— Да, именно джаз. Купим белый «Стэнвэй».

— Тетя Зина будет сидеть в кресле-качалке, слушать блюзы и вязать себе кофточку.

Нет комментариев. Ваш будет первым!