Циклы Кондратьева. Человечество Стоит на Пороге Глобальных Конфликтов, Мировых Войн и Революций. Часть 4

10 сентября 2025 -

Перфильев Максим Николаевич

В преддверии Четвертой Волны и начало Четвертой Волны

Специфика понижательной фазы Третьей Волны

Образование Третьего Рейха

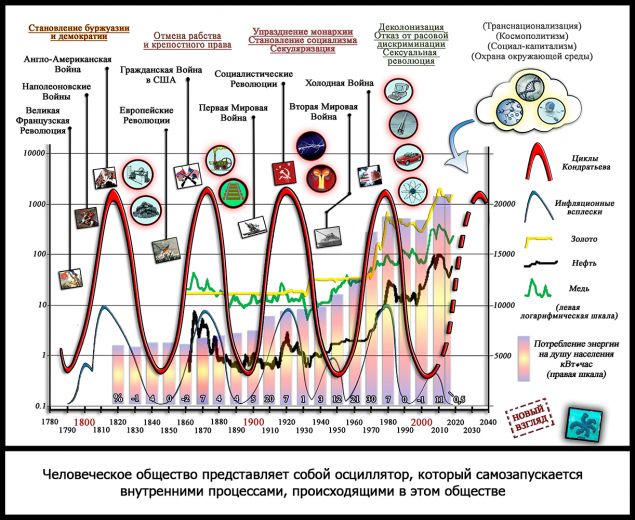

Пожалуй, единственное, что как бы немного выбивается из моей стройной концепции, основанной на теории Кондратьевских Циклов – это Вторая Мировая Война. Крупнейший конфликт человечества произошел не на повышательной фазе, как должно было бы быть, а в самом низу понижательной, всего через 20 лет после глобального передела. Это необычно. С другой стороны, ВМВ напрямую вытекла из ПМВ и стала ее продолжением. То ли миру потребовалось два захода, чтобы полностью осуществить передел, то ли и вправду закономерность Циклов поломалась. Но я все же склоняюсь к тому, что просто Третья Кондратьевская Волна была короткой – 45 лет (1895-1939 гг.), а следующая Волна была длинной – 68-70 лет (1940-2008/10 гг.). Таким образом, WW2, несмотря на все свои масштабы и кровавость, была как бы промежуточным конфликтом. Примечательно, что в ходе нее товарные цены в США и Великобритании (двух крупнейших экономиках мира), хоть и выросли достаточно сильно, однако этот рост оказался несколько меньшим, чем во время Первой Мировой Войны и даже меньшим, чем во время нефтяных кризисов периода 1970-1980 гг. (если смотреть накопленным итогом). Также и энергопотребление, хоть и подскочило, но явно не достигло максимума. Настоящий пик цен и энергопотребления был достигнут снова все через те же 60 лет после пика последней волны времен ПМВ. Так что произошел слом Циклов или нет – вопрос остается открытым.

Чтобы объяснить наличие самого крупного в истории человечества конфликта в конце понижательной фазы (а не на пике повышательной, как должно было бы быть) – я предлагаю следующую интерпретацию. Итак, передел Первой Мировой Войны завершился. Он уничтожил остатки абсолютизма и показал преимущество либерально-демократической системы правления над старым порядком. Бенефициары обозначены. Проигравшие известны. Далее начинается понижательная фаза – в ее продолжении, во-первых, мир успокаивается и вступает в период падения товарных цен и аграрной депрессии на рынке, а, во-вторых, формируются новые противоречия между противоборствующими сторонами. Главный выгодополучатель от предыдущего конфликта настолько разогнался в своем росте, что столкнулся с жестокой реальностью мощного экономического кризиса. И этот экономический кризис закономерным образом сократил размер общего пирога. Великая Депрессия привела к резкой критике существующей экономической системы, основанной на свободно-рыночных отношениях. Многие даже заговорили о скорой кончине капитализма, что казалось вполне вероятным. На этом фоне социалистические идеи стали особенно актуальными, они начинали приобретать все большую популярность.

Поэтому внизу понижательной фазы Третьего Цикла наметились очертания нового передела мира – и этот передел уже осуществлялся между либерально-демократическими силами капитализма и тоталитарно-диктаторскими силами коммунизма. Германия оказалась на границе этого передела. С одной стороны на нее оказывал влияние либерально-демократический Запад (в первую очередь США, которые потребовали ликвидации монархии). С другой стороны – свое воздействие осуществляли коммунисты из СССР, в том числе, напрямую поддерживая восстания (например, коммунистическое восстание в октябре 1923 г. в Саксонии и Гамбурге подготавливалось ленинским Коминтерном, который изначально был создан для распространения социалистической революции). Впрочем, и в самой Германии хватало своих коммунистов, ведь именно там, как известно, зародился марксизм. Но с приходом к власти в России большевиков центр коммунистического движения сместился на восток. Наметившийся передел должен был произойти уже не просто между странами и союзами – а между двумя идеологическими социально-экономическими концепциями, которые вовлекали в свою борьбу те или иные государства. Так что говорить нужно об идеологических силах. На стыке этих двух сил, во фронте их противоборства, и появилась внутренняя национал-социалистическая сила Германии (и не только Германии).

Ведь что на самом деле произошло. В России победила коммунистическая идеология. Пока еще только идеология. Потому что в реальности работающую коммунистическую социально-экономическую конструкцию по-настоящему построить так и не удалось. Но идеология – да, победила. И эта идеология была явно враждебна капиталистическому либерально-демократическому Западу. Сам Запад это не сразу осознал, но вскоре правящие элиты там разобрались в ситуации и начали действовать. Польша, возродившаяся из пепла, словно огненный феникс, была призвана с одной стороны ослабить Германию, а с другой стороны обеспечить Антанте санитарный кордон между ее (Антанты) участниками и агрессивной большевистской системой СССР. Вместе с Германией она представляла собой буферную зону. Однако саму Германию решено было сделать демократическим государством, она уже напрямую входила в сферу влияния Антанты. Президент США Вудро Вильсон выставил условие – в Германии должны быть проведены политические реформы. В результате к власти там пришли относительно либеральные силы, которые поставили страну на рельсы республиканского развития. Немцев предполагалось демократизировать и после искупления ими вины за развязывание мировой бойни – включить в Западную Семью. Однако можно сказать, что, в конечном счете, страны Запада со своей задачей не справились. В последующей свалке противоборствующих сил – демократическо-капиталистических и тоталитарно-коммунистических – победу одержала другая сила, которая боролась за собственные интересы.

И действительно, в самом начале казалось, что в Германии победили представители либеральной буржуазии, ориентирующейся на Запад. Местные социал-демократы – СДПГ – пошли на соглашение с новым правительством и отмежевались от наиболее радикальных коммунистов (за что были обвинены последними в предательстве). Лидер социал-демократов Фридрих Эберт стал рейхсканцлером (что-то вроде премьер-министра) и заключил с военной элитой пакт Эберта-Грёнера – по этой причине вспыхнувшее восстание спартакистов, устроенное радикальными коммунистами, потерпело поражение, его попросту задавили. Однако ситуация в Германии оставалась крайне нестабильной. Ее экономическое положение было тяжелым. По Версальскому миру Германская Империя лишилась, во-первых, своих европейских территорий: на западе захваченные ранее Эльзас и Лотарингию вернули обратно Франции, еще маленький кусочек отдали Бельгии, а Рейнскую область, самый промышленно-развитый регион, оккупировали; на востоке значительную часть отрезали и вернули вновь воссозданной Польше, в том числе образовав польский коридор, отделив Восточную Пруссию от остальной части Веймарской Республики, у Восточной Пруссии еще кусочек отрезали для Литвы, а для Чехословакии отрезали чуть-чуть Верхней Силезии. Но это еще не все, так как, во-вторых, у Германии, отобрали все ее колонии: в первую очередь африканские, а также северо-восточную часть острова Новая Гвинея и множество небольших тихоокеанских островов, а еще отжали китайский полуостров Шаньдун. Таким образом, пытаясь в 1914 году расширить свои колониальные владения, немцы лишились окончательно и того, что имели. Кроме этого на страну еще наложили контрибуции, причем их окончательный размер не был толком определен. Естественно, все это влекло за собой для нации как серьезные экономические проблемы, так и глубокие психологические. Ситуация напоминала катастрофу. Германия иногда задерживала выплату репараций – и тогда французы с бельгийцами оккупировали новые территории, забирая положенное товарами (вывозили уголь, металлы, ценности). Оккупация Рурской области и попытка немецких властей покрыть дефицит бюджета печатанием денег привела в 1923 г. к знаменитой гиперинфляции, которая обесценила накопления миллионов граждан.

Стоит ли говорить, что население было озлоблено и в то же время эмоционально подавлено? В народе зрели реваншистские настроения. А либеральное правительство подвергалось критике с обеих сторон – как со стороны правых, так и со стороны левых. Постоянно происходили новые восстания коммунистов. Но наряду с ними происходили еще и восстания различных националистических сил. Федеральные власти оказались между этими двумя оппозиционными группами (положение незавидное). Какое-то время они могли рассчитывать на помощь из Вашингтона, и эта помощь действительно оказывалась. В середине 1920-ых ситуация стала лучше, американцы изменили порядок выплаты репараций, растянув их на годы, а также предоставили необходимые кредиты, которые Берлин направлял на погашение обязательств перед Францией и Великобританией. В итоге в стране запустился экономический рост. Но в 1929 году в самих США наступила Великая Депрессия. Она привела к тому, что американцы перестали кредитовать молодую немецкую республику и стали уделять ее развитию все меньше внимания (самим было не до того) – это вызвало новые финансовые трудности и окончательно дестабилизировало ситуацию. Кризис вскоре затронул и другие государства Европы – рухнул крупнейший австрийский банк, и это еще больше усугубило положение. В результате и без того слабая экономика Германии просто посыпалась. На ее руинах и взошла третья сила, не отдававшая предпочтений ни западным либеральным демократам, ни восточным коммунистам. Это была НСДАП.

В кризисные годы политическая борьба между различными партиями обострилась. Она все больше перерастала в открытое противостояние, регулярно выливаясь в беспорядки и массовые побоища во время демонстраций. Падение производства и высокая безработица выгнали на улицы толпы обнищавших людей, которым нечем было заняться и при этом нечего было есть. Стандартные забастовки и стачки здесь помогали слабо. Заводам все равно не нужно было столько рабочей силы. Поэтому пролетариям приходилось изыскивать иные способы воздействия на работодателя. Общество разделилось во мнении о том, каким образом следует получить доступ к основным материальным благам. Разногласия имелись по поводу внутренней и внешней политики. И придти к компромиссу, похоже, не представлялось возможным. Как националисты, так и коммунисты организовали боевые отряды, и постоянно дрались между собой во время шествий и акций протеста. В этих драках гибли десятки, даже сотни людей, тысячи получали увечья. Так, например, 17 июля 1932 г. в городе Альтона воскресный марш националистов завершился перестрелкой с коммунистами, в ходе которой было убито 18 человек. Ситуация становилась похожа на вяло текущую гражданскую войну. Свои боевые роты существовали и у либералов. Но их правительство теряло доверие населения. Теперь основная борьба разворачивалась между радикальными коммунистами (казалось, что настал их звездный час для вербовки рабочих) и национал-социалистами (опиравшимися на более консервативные немецкие круги). В Германии, как и во всем остальном мире, начался ожесточенный внутренний передел. Коммунисты, естественно, предлагали осуществить его за счет владельцев предприятий и банкиров. Однако ресурсы для этого были ограничены. Даже в самой богатой стране мира – США – социальные реформы наталкивались на определенные препятствия и шли со скрипом. Что уж говорить о Веймарской Республике, которая лишилась всех своих колоний, части европейских земель и еще несла тяжелое бремя репараций. В общем, партия нацистов, предлагавшая новый завоевательный поход, начинала приобретать особую популярность как среди военной, так и среди промышленной элиты.

В конечном счете, рейхспрезидент Пауль фон Гинденбург, осознавая свою неспособность стабилизировать ситуацию и плюс ко всему оказавшись замешанным в коррупционном скандале, вынужден был передать пост рейхсканцлера Адольфу Гитлеру. Придя к власти, НСДАП первым делом уничтожила коммунистов, спихнув на них поджог Рейхстага (скорее всего, подожгли сами). Для большей верности были арестованы и убиты также члены СДПГ (социал-демократы) и разгромлены профсоюзы. Теперь в парламенте больше не существовало оппозиции. Поэтому довольно легко были приняты законы, отменявшие все гражданские свободы и дававшие гитлеровцам чрезвычайные полномочия. Шаг за шагом нацисты узурпировали власть. Вскоре по стране прокатилась волна репрессий, началась расправа с “внутренними врагами” (политическими конкурентами), все партии, кроме НСДАП, были запрещены. Веймарская республика превратилась в однопартийную диктатуру и стала называться Германский Рейх.

Итак, между двумя противоположными вариантами, навязываемыми извне, немцы выбрали свой собственный. Их новая идеология основывалась на памяти предков, древней мифологии и крайнем национализме. Штаты, оказавшись в сложном экономическом положении, потеряли контроль над ситуацией. Перестав следить за либерально-демократическими процессами в Германии, они получили агрессивное фашистское движение в самом центре Европы. Это движение было само в себе, и не являлось ни прозападным, ни просоветским. Экономика Германского Рейха строилась на государственно-капиталистических принципах, но демократия и республиканизм отвергались. При этом стоит учитывать, что составное понятие “национал-социализм” не зря имеет в своем названии второй корень – чтобы привлечь народные массы, гитлеровцы проводили достаточно грамотную социальную политику, обеспечивая людей работой и защищая права трудящихся.

Фашистская Италия

Своя история, причем очень похожая, была в Италии. Перед Первой Мировой Войной страна долгое время не могла выбрать, с каким же альянсом заключить соглашение. После объединения всех итальянских земель в единое государство главным врагом по-прежнему считалась Габсбургская Монархия. Не все вековые противоречия удалось разрешить в ходе Рисорджименто. Поэтому первоначальное решение Рима вступить в Тройственный Союз с Германией и Австро-Венгрией для многих стало неожиданностью. Но потом король Виктор Эммануил III признал это ошибкой и, воспользовавшись лазейкой в договоре, перешел на сторону Антанты, вступив в войну в 1915 году. Боевые действия в основном велись на австрийской границе.

Главная цель, которую преследовала Италия – это расширение своих территорий. Во-первых, присоединение близко расположенного Адриатического побережья Балканского Полуострова, ряда островов в Средиземном море, в том числе Корсики и Мальты, а также пограничных областей Франции и Швейцарии – на этих землях проживало много итальянцев, которых предлагалось воссоединить с изначальной родиной. Во-вторых, расширение колоний на африканском побережье, с полным захватом Ливии, и по возможности оккупация Египта.

Всех целей достичь не удалось. И хотя Италия оказалась в стане победителей, в ходе войны она понесла достаточно большие потери, а приобретения оказались не такими уж и существенными. Например, основная часть Адриатического побережья была занята Югославией. Да и Корсику прибрать к рукам не получилось. В общем, итальянский народ полагал, что затраты (в том числе человеческие жертвы) превысили какие-либо выгоды.

Ситуацию осложнил послевоенный кризис. Италия не смогла переориентировать производство на гражданские нужды так же быстро и эффективно, как это сделали Штаты. В стране резко выросла безработица. А богатства особо не прибавилось. На этом фоне, естественно, активизировались боевые коммунисты, очень шустрые и очень наглые. В крупных городах рабочие стали захватывать заводы и фабрики. Они не просто проводили забастовки (это уже устарело), а прям реально с оружием в руках оккупировали территорию и выгоняли администрацию, потом запирали ворота и превращали здание в неприступную крепость, выставляя караулы. Средства производства, сырье и даже финансы брались под контроль разбушевавшимся пролетариатом. В деревне при этом тоже не было скучно – там крестьяне захватывали землю, намекая на то, что эпоха частной собственности подошла к концу. Данный период в истории страны получил название – Красное Двухлетие (1919-20 гг.). Владельцы предприятий впадали в отчаяние и умоляли власти вмешаться в ситуацию. Даже социалисты были в шоке. В итоге был выработан некий компромисс. Промышленники пошли на уступки, повысили рабочим зарплаты и предоставили больше возможностей для самоуправления. Это помогло успокоить значительную часть восставших. Ну, а самых радикальных потом разогнали силой. Кажется, на время проблема была решена.

Однако сразу же встал вопрос: как не допустить повторения подобного в будущем? И тут на счастье крупной буржуазии и правительству откуда-то вылез Бенито Муссолини. Он собрал армейских офицеров, ветеранов только что закончившейся войны, и организовал из них свои отряды Черных Рубашек, которые стали жестко бороться с коммунистами и анархистами. Владельцы предприятий принялись активно финансировать его Национальную Фашистскую Партию. На смену Красному Двухлетию пришло Черное Двухлетие. Фашисты устраивали шествия и массовые демонстрации, во время которых от души лупили сторонников идеи обобществления чего-либо. Вскоре в ход уже пошло огнестрельное оружие. Как и в Германии, улицы стали превращаться в арену для гражданской войны. Горели типографии и офисы социалистических газет. С обеих сторон были убитые и раненые. Полиция предпочитала не вмешиваться.

В итоге партия Муссолини достаточно быстро набрала популярность. В 1922 г. он уже совершает свой знаменитый Поход на Рим. Десятки тысяч фашистов стройными рядами подходят к столице Италии. Король Виктор Эммануил III подумывает об объявлении чрезвычайного положения и вводе дополнительных армейских частей. Но в конечном счете, страшась государственного переворота, он решает пойти на переговоры. За закрытыми дверями стороны приходят к соглашению, даже, можно сказать, к заключению взаимовыгодного союза. Предводитель чернорубашечников получает пост премьер-министра и еще несколько министерских постов, а также особые полномочия. Судя по всему, король и будущий дуче были просто созданы друг для друга. Крайне осторожный и медлительный, даже в чем-то слабый (а, может, просто очень хитрый), монарх фактически отдал власть в руки лидера националистов и самоустранился от управления государством. Муссолини же в свою очередь получил такое могущество, о котором никто другой и мечтать не мог. В дальнейшем это могущество приведет его к бесславной гибели, но сперва он сам приведет свою страну к катастрофе.

Как и Гитлер, Муссолини установил в стране режим однопартийной диктатуры (до него была конституционная парламентская монархия). Коммунисты и социалисты были разгромлены. А вместе с ними и республиканцы с либералами. Вся пресса была подвергнута жесткой цензуре. Тайная полиция собирала компроматы на население, следила за подозрительными гражданами и поощряла доносы. Проводились репрессии. Впрочем, их масштаб, как считается, был меньше, чем в Третьем Рейхе и СССР. Меньшей агрессивностью отличалась и расовая политика. Тем не менее, расизм существовал и был узаконен. А впоследствии под влиянием Гитлера – усилен. Отношения с нацистским лидером сначала были прохладными, но позже итальянский дуче осознал, что именно с ним у него больше общего, чем с кем-либо другим. В экономике под контроль было взято производство и финансы. Некоторые преобразования оказались полезными – например, была снижена безработица, и кое-какую защиту получили рабочие. Программы мелиорации увеличили объем посевных площадей. Было построено много больниц. В то же время независимые профсоюзы перестали существовать. Многие проекты оказались убыточными. А основную выгоду от реформ получили владельцы крупного капитала. Интересным является то, что велась беспощадная борьба с сицилийской мафией, причем не всегда законными методами. То есть фашисты, вроде как, наводили порядок. Но в любом случае все позитивные начинания были полностью сведены на нет развязанной впоследствии войной. Прологом к WW2 для Италии стало вторжение в Эфиопию. Лига Наций оказалась абсолютно неспособна предотвратить эту агрессию. Даже санкции, наложенные на режим Муссолини, были неэффективны, и вскоре их отменили.

Австрофашизм

В уютненькой и спокойной нынче Австрии в начале 20 века было все то же самое, что и в Германии. С некоторыми отличиями, конечно. Но в общих чертах картина была похожей. Там точно так же после войны был установлен республиканский строй правления и у власти поначалу оказались либерально-демократические силы. Затем точно так же появились боевые отряды коммунистов (Шуцбунд) и ультраправых (Хеймвер), которые боролись за звание главной оппозиции официальному правительству. Они точно так же постоянно дрались между собой на шествиях и демонстрациях. Но до 1927 года обходилось как-то без жертв. В конце 20-ых конфликт резко обостряется. Хеймвер начинает применять оружие. Правительство неожиданно встает на сторону ультраправых (впрочем, так ли уж и неожиданно?), и во всей красе демонстрирует особенности австрийской коррупции в судебной системе. После такой наглости рабочие устраивают массовые забастовки и беспорядки. В ответ полиция начинает расстреливать людей. По улицам Вены течет кровь. Счет жертвам идет на десятки.

С началом Великой Депрессии страна погружается в финансовый и экономический хаос, что только усугубляет ситуацию. Безработица достигает 26%, население беднеет, а правительство отказывается проводить социальные реформы. Канцлер Энгельберт Долфус заявляет, что демократия больше не работает и распускает парламент. Вступив в союз с католической церковью, он устанавливает режим диктатуры, отменяет гражданские свободы, ликвидирует партии и даже пытается вернуть некоторые средневековые порядки. Единственной легальной политической силой становится партия Отечественный Фронт, которая некоторыми специалистами откровенно называется австрофашистской. Идеологическую опору и пропаганду обеспечивает клерикальная элита.

В 1934 году коммунисты устраивают восстание, которое подавляется армией. Счет жертвам уже идет на тысячи. После провалившегося восстания начинаются репрессии в отношении коммунистов и социал-демократов.

А дальше происходит нечто увлекательное (еще более, чем все предыдущее). Нацисты Третьего Рейха проникают в Австрию и убивают Долфуса, пытаясь осуществить аншлюс. Но эта попытка аншлюса оказывается неудачной – итальянский диктатор Бенито Муссолини выдвигает войска, чтобы воспрепятствовать немецкой агрессии. Гитлер отступает.

Но спустя несколько лет нацистский вождь приглашает к себе в гости фашистского вождя. По правде говоря, это приглашение было уже не первое. Но до сих пор великий итальянский дуче отказывался, именуя Гитлера “свирепым варваром” и “отвратительным сексуальным дегенератом”. Однако в 1937 г. все же согласился и приехал. Гитлер торжественно принимает дорогого гостя, показывает ему шикарные развевающиеся на ветру полотна со свастикой и красиво марширующих по площади бравых эсэсовцев, чем убеждает его отказаться от поддержки независимой Австрии. После чего повторяет свою попытку аншлюса. На этот раз успешно.

Азиатский Регион

Интереснее всего сложилась ситуация в Китае. Как ни странно, там тоже наблюдалась борьба между капиталистическими прозападными силами и коммунистическими просоветскими. Первые, вообще-то, держали Поднебесную в сфере своих интересов, как минимум, с 19 века – оккупировали часть ее территории, принуждали к свободной торговле и оказывали культурное воздействие. Как уже было отмечено, в 1912 г. Синхайская Революция свергла монархию и открыла перед страной дорогу к республиканскому правлению. Эта дорога, впрочем, оказалась извилистой и тернистой, и до сих пор так и не привела китайскую нацию к конечной цели. В любом случае, влияние Западной Цивилизации на регион было огромным. Главный китайский революционер и основатель партии Гоминьдан доктор Сунь Ятсен впитал в себя прозападные идеи и своей деятельностью запустил мощные преобразовательные процессы в стране.

Но в 1921 году созданный Лениным Коминтерн помог основать в Китае Коммунистическую Партию (КПК), тем самым начав идеологическое противостояние. До определенного момента Гоминьдан и КПК сотрудничали, участвуя в совместной кампании по объединению разрозненных китайских земель. Но аграрный вопрос и разногласия о судьбе крестьянства привели к разделению двух политических группировок, ознаменовавшемуся Шанхайской резней коммунистов в 1927 г. С этого времени в Китае начинается гражданская война между поддерживаемой Западом армией Гоминьдана во главе с Чан Кайши – и коммунистами, поддерживаемыми Советским Союзом и Коминтерном. Как видно, даже в Азии велась борьба между этими двумя лагерями.

В философии Гоминьдана присутствовали некоторые элементы национализма. Но в действительности третьей силой, исповедующей националистические идеи, оказалась не внутренняя оппозиция, а внешняя – Страна Восходящего Солнца. Ранее, переняв у Запада все технические новшества и проведя модернизацию, Япония стала самой мощной державой в Азии, даже несмотря на то, что располагала относительно малочисленным населением. Она имела масштабные планы по завоеванию всего региона и уже не первый год создавала собственную империю, активно осуществляя захват территорий. США, Великобритания и Франция оказывали определённую поддержку Гоминьдану в борьбе с КПК. Но в то же время не желали ссориться с Японией, полагая, что ее действия способны ослабить позиции коммунистов. Кроме того, интересы союзников в Китае были несколько различны (американцы, прежде всего, хотели свободной торговли; англичане же были одинаково озадачены как усилением центральной власти в Пекине, так и японской экспансией). Поэтому реакция западных держав на призывы Чан Кайши о помощи - была довольно вялой.

Сама Япония не испытывала симпатий к коммунистической идеологии, но в то же время отказалась и от либерально-республиканской парадигмы, свернув на сторону имперского милитаризма и национализма с ярко выраженными захватническими устремлениями. Этому особенно способствовал кризис Великой Депрессии, докатившейся и до Азии, и вызвавший подъем местных социалистов.

В итоге, в общем-то, получилось примерно то же, что и с Третьим Рейхом. В 1937 г. Запад имел возможность лицезреть всю жестокость и бесчеловечность японской оккупации на континенте (см. Нанкинская Резня), затем увидел, как новоявленная империя вступила в союз с Италией и Германией, и под конец был осчастливлен ее претензиями на европейские концессии. Сперва на Страну Восходящего Солнца были наложены санкции, ей перестали продавать стратегически важные товары. В дальнейшем дело дошло до взаимного объявления войны.

Гражданская Война в Испании

В конце 1930-ых гг. произошло еще одно чрезвычайно интересное событие – Гражданская Война в Испании. Это был еще один фронт противостояния либерализма, национал-фашизма и коммунизма. Страна не участвовала в ПМВ и не понесла военных потерь, но проблем у нее хватало и без этого. Некогда крупнейшая в мире империя, колонизировавшая половину Америки, уже давно деградировала и к началу XX столетия пребывала в упадке. Она растеряла почти все свои колонии (среди которых были не только американские) и существовала в перманентном социальном, политическом и экономическом кризисе. Не успев в свое время перестроиться на новые капиталистические отношения и качественно перейти к демократии, она застряла в старых порядках и теперь никак не могла выбраться из череды внутренних конфликтов. Она уже давно не являлась великой державой, и мало кто в Европе обращал на нее внимание. По ВВП на душу населения она пыталась догнать хотя бы Италию. А по общему объему ВВП и производства едва ли входила в мировую десятку. В 19 веке ее постоянно бросало из одной революции в другую. Восстания и насильственная смена власти стали для нее привычным явлением. Состояние хаоса и гражданских войн, казалось, длилось дольше, чем время спокойствия и стабилизации.

Безусловно, ключевую роль в отсталости страны сыграла Католическая Церковь, которая, как известно, имела огромное идеологическое влияние и длительное время сдерживала научно-техническое развитие (Инквизиция, Индекс Запрещённых Книг). Клерикальная элита, слившись с государственной властью, являлась привилегированной частью общества и активно участвовала в работе репрессивного аппарата. Теперь она огребала за это по полной программе. В 1931 году на фоне массовых выступлений оппозиции последний король Испании убежал из страны, и к власти пришли республиканские силы, среди которых было много социалистов с атеистическими воззрениями. В новой Конституции были прописаны положения, которые запускали процессы секуляризации: церковное имущество бралось под строгий контроль, священникам запрещалось участвовать в системе школьного образования, женщинам допускалось участвовать в выборах и предоставлялось право на развод. Также отменялись дворянские привилегии. Чуть позже по всей стране начались поджоги и разорения храмов. Однако воодушевлённое население на этом не остановилось и вскоре стали появляться сообщения уже о фактах прямого насилия над представителями духовенства.

Естественно, не все испанцы одобряли подобные действия. Сразу же появилась реакция в лице националистически и монархически настроенных оппозиционеров. Как и во всех других государствах, экономический кризис 1930-ых привел к обострению ситуации и появлению радикальных политических группировок. В 1933 году Испанская Конфедерация Независимых Правых (CEDA) даже выиграла парламентские выборы и попыталась отменить результаты секуляризации. Тогда же была образована Испанская Фаланга, которая по существу являлась профашистской партией. Однако в результате Великой Депрессии и роста безработицы сильно активизировались коммунистические и анархистские организации. Они устраивали забастовки и демонстрации, которые, как и в Германии, перерастали в настоящие уличные бои с представителями ультраправых. В 1934 г. во время восстания шахтеров в Астурии было убито несколько десятков священников. Молодое поколение, исповедующее прогрессивные взгляды, испытывало особую ненависть к Церкви, считая ее частью старой элиты (что в целом было справедливо).

Конфликт усиливался. А власть оставалась нестабильной – правительства одно за другим уходили в отставку. В 1936 г. снова состоялись выборы, победу на которых одержала широкая антифашистская коалиция под названием Народный Фронт. Политическая жизнь в Испании в этот период была довольно сложной. Существовало великое множество различных партий. Поговаривают даже, что адский сатана, попытавшись во всем этом разобраться, споткнулся и вывихнул себе копыто, потом встал, поскользнулся и вывихнул еще и второе. В Народном Фронте участвовали как партии либерального толка, так и коммунисты, причем коммунисты всех мастей – от сталинистов до антисталинистов, и позже к ним еще присоединились и анархисты, причем их тоже было несколько видов. Так или иначе, коалиция левореспубликанцев заняла большинство мест в парламенте. И тогда национал-фашистские силы решили организовать военный путч. Этот путч, устроенный 17-18 июля, в целом не увенчался успехом и был подавлен народным ополчением. Однако он ознаменовал собой начало кровопролитной гражданской войны.

Путчисты смогли захватить власть примерно на одной трети всей территории Испании, а также в ее колониях – на севере Африки и на Канарских островах. В тех областях, которые остались под контролем Мадрида, радикалы (в основном коммунисты и анархисты) незамедлительно устроили массовую резню священников и монахинь, иногда с применением пыток. Количество жертв оценивается в 6-7 тысяч человек. Множество храмов и церквей было разрушено. Террор также затронул и другие группы населения.

Война отличалась не просто внутренним противостоянием социалистов-республиканцев и фашистов. Она привела к внешней интервенции и помощи иностранных государств. Испанскую Фалангу и лидера националистов Франсиско Франко поддержали, конечно же, Италия и Гитлеровская Германия. Республиканское правительство в свою очередь заручилось поддержкой СССР. И та, и другая сторона поставляли огромное количество стрелкового оружия, артиллерии, танков и самолетов. Однако оружие и бронетехника со стороны нацистов и фашистов, по объему значительно превышало советские поставки законному правительству Мадрида (в 2-3 раза). Кроме того, на стороне франкистов воевали боевые отряды итальянцев (150 тыс.) и немцев (50 тыс.). Они имели численное и качественное превосходство в небе, итальянские бомбардировщики сбросили на испанские города тысячи бомб, со стороны немцев оттачивали свое мастерство будущие асы Второй Мировой Войны.

В свою очередь Советский Союз ввел лишь ограниченный контингент войск, и то не сразу. Конечно, республике помогали интербригады из различных государств. Но их общая численность едва превышала количество фашистов из Португалии (и еще парочки мелких стран), которые воевали за Франко.

Большим преимуществом националистов было то, что их армия состояла из профессиональных военных (путч был устроен офицерами), и при этом имела единое централизованное командование. В то время как республиканские войска были набраны в основном из ополченцев, их множественные группировки являлись совершенно различными по социально-политическому фундаменту, часто даже имели противоречия между собой, что впоследствии сказалось очень негативно на дисциплине. Единственное, что успокаивало Мадрид – в его распоряжении остались основные силы ВВС и ВМФ. Войну можно было выиграть. Однако республиканцам так и не оказали полноценную поддержку либерально-демократические страны – США и Великобритания. С самого начала они заняли нейтральную позицию и не стали вмешиваться в конфликт. Правительство Мадрида включало в себя много коммунистов и даже анархистов – этот социалистический уклон заставил капиталистические державы дистанцироваться от Испании. Только Франция осуществляла некоторую помощь оружием и служила перевалочным пунктом для советских грузов. Но под конец войны даже она отказалась помогать Второй Испанской Республике. В конечном итоге это предопределило исход войны в пользу фашистов-националистов.

Одной из главных причин поражения республиканцев стала разрозненность, их силы представляли собой весьма неоднородную массу, внутри которой существовали серьезные разногласия. Порой это приводило к открытым боестолкновениям. В результате властям приходилось вызывать отдельные части с фронта для подавления внутренних мятежей. Так, например, в мае 1937 г. в Барселоне произошло сражение между анархистами и радикальными коммунистами с одной стороны и более умеренными социалистами, защищающими интересы среднего класса, с другой. Погибло более 500 человек. Анархисты активно занимались экспроприацией земли у крупных владельцев и коллективизацией, которая, впрочем, проходила без особых зверств (в отличие от сталинской), но ряд историков все равно сообщают о насильственных действиях. В некоторых регионах – Арагоне, Каталонии, Андалусии – был установлен полный коммунизм, с отменой частной собственности, введением общей системы распределения, ликвидацией денег и свободной любовью. Но одержать победу это не помогло.

Итак, что же мы имеем. Во всех перечисленных странах наблюдалось примерно одно и то же – противостояние либерально-капиталистической и тоталитарно-коммунистической идеологий. Вначале коммунисты, активно поддерживаемые СССР, боролись за власть с официальным правительством, которое с трудом сдерживало их натиск. Это правительство было представлено либо либерально-демократическими силами (как в Германии и Австрии), либо конституционно-монархическими (как в Италии и Японии). Порой действия коммунистов были достаточно агрессивными, что шокировало общественность и напрямую угрожало частному капиталу. Поэтому в качестве ответной реакции на массовые забастовки и захваты предприятий появились националистические силы. Первое время официальное правительство относилось к ним с недоверием и боролось почти так же, как и с коммунистами (впрочем, проявляя некоторое снисхождение). Но в условиях экономического кризиса официальное правительство не смогло справиться с ситуацией, оно потеряло поддержку населения и поэтому решило передать рычаги правления в руки националистам. В Италии это произошло раньше всех – еще в начале 1920-ых. Там национализм был широко распространен, так как процесс объединения страны завершился относительно недавно. В других странах – исключительную роль сыграла Великая Депрессия. Она подорвала позиции либерально-демократического правительства и дискредитировала свободно-капиталистическую модель, чем еще больше усилила коммунистов. Однако ни в Италии, ни в Германии, ни в Австрии, ни в Японии – коммунисты не смогли одержать победу. Народы в этих странах отдали предпочтение третьей силе – национал-фашистам, которые предлагали решить все проблемы за счет внешней экспансии.

Особый случай представляла Испания, в которой либералы с коммунистами вступили в союз и свергли монархию, а затем создали единое правительство, начав агрессивную кампанию против Католической Церкви. Вокруг последней объединились националисты, которые развязали гражданскую войну. Их активно поддержали Италия и Германия, осуществив интервенцию. СССР в свою очередь поддержал коммунистов, которые имели сильные позиции в республиканском правительстве. В то же время лидеры свободного капиталистического мира – Великобритания, США и Франция – не желая помогать коммунистическим силам, по сути, самоустранились от конфликта, чем предопределили поражение демократии.

Весьма показательно то, что в наиболее развитых капиталистических странах тоже существовали фашистские-националистические организации. Например, в Великобритании – Британский Союз Фашистов, основанный Освальдом Мосли. В США – Серебряный Легион Америки У. Д. Пелли. Во Франции – PPF, PSF, RNP, Аксьон Франсез и другие. Они появились во время Великой Депрессии, привлекая в свои ряды тех, кто разочаровался в свободном рынке и демократии, но в то же время не испытывал симпатий к коммунизму. Таким образом, экономический кризис спровоцировал активизацию радикальных движений по всему миру. Но развитые страны, во-первых, победили в ПМВ, они являлись Бенефициарами предыдущего передела, поэтому экономическая ситуация, да и психологическая обстановка, в них была лучше. Во-вторых, в этих странах были слишком сильны либерально-демократические ценности. Там крайне сложно было установить диктатуру и построить тоталитаризм. Само общество своим противодействием не позволило фашистам занять какие-либо серьезные позиции в управлении государством. Например, в Великобритании антифашистки настроенная толпа численностью в несколько сотен тысяч человек просто остановила фашистский марш Мосли через лондонский Ист-Энд и вынудила полицию завершить шествие (изначально марш был разрешен). В дальнейшем к началу Второй Мировой Войны подобные организации в развитых странах были вообще запрещены.

Правда, во Франции сложилась достаточно непростая ситуация. В Третьей Республике существовало великое множество различных партий. Среди них были и националистические, представленные широким спектром. Некоторые исповедовали, скорее, консервативно-клерикальные и роялистские взгляды, другие были радикально-фашистскими, стремящимися даже к союзу с Гитлером. Великая Депрессия привела к росту их популярности. В первую очередь во время кризиса голову начали поднимать монархические движения, выступающие за реставрацию старых порядков. Были, как и в Германии, столкновения коммунистов с националистами, и даже националистический путч, закончившийся провалом (в 1934 г.). Однако в середине 1930-ых антифашистские силы, объединившись в коалицию под названием Народный Фронт (так же, как в Испании), смогли одержать победу на парламентских выборах и после этого начали мощные социальные реформы: сокращение рабочей недели, введение оплачиваемых отпусков, организация общественных работ и повышение занятости, государственное образование. В итоге националисты во Франции так и не смогли взять власть в свои руки, даже несмотря на то, что их позиции были сильнее, чем в Великобритании и США. Лишь когда немцы вторглись в страну и оккупировали половину ее территории – французские националисты и фашисты начали сотрудничать с ними, превратившись в коллаборационистов.

Итак, фашизм и крайний национализм в развитых странах встретили мощный отпор либерального общества. Но в то же время там не могли взять верх и коммунистические идеи. Ведь в социуме уже давно укоренились свободно-рыночные отношения и понятие частной собственности. При этом за счет демократии данные государства обладали еще и более гибкой политической системой, они были способны к изменениям. В конечном счете, социалистические преобразования там были проведены легальным путем через парламентские институты.

В действительности коммунизм смог победить только в самых отсталых обществах – такими обществами были российский народ, а также различные народы Азии. Именно эти народы и приняли коммунистические идеи. Коммунизм закрепился в России и Китае, а позже во Вьетнаме и на Кубе, и еще в Африке, и кое-где в Латинской Америке – то есть в недоразвитых социумах, которые еще не доросли до демократии и капитализма, не понимали принципов представительного правления и не обладали институтами защиты частной собственности.

Чтобы было понятно: классический капитализм может существовать только в либерально-демократической среде, в то же время коммунизм в 20 веке можно было построить (по крайней мере, попытаться) лишь в тоталитарных режимах и только при помощи террора, ибо для его естественного образования еще не сформировались условия. Германия, Италия и Япония – впитали в себя элементы обоих миров.

Если уходить еще глубже, то классический капитализм был наиболее успешен в протестантских странах, в которых существовал прогрессивный социум – его представители отличались индивидуализмом и одновременно самодисциплиной. Коммунистическая же идеология прижилась в социумах, которые долгое время подвергались эксплуатации (внешней или внутренней) и находились в состоянии жесткого контроля – у представителей таких социумов сформировался холопский менталитет. Так, в России 85% населения были безграмотными крестьянами, которые не понимали ни что такое демократия, ни что такое частная собственность, ни даже что такое право и закон. Это было общество потомственных рабов, не способных к самоуправлению и организации, а только и ожидающих нисходящей сверху воли государя. В таком обществе наблюдался дефицит настоящих личностей, дефицит творцов и дефицит предпринимателей, но зато было много лизоблюдов. В этом обществе люди существовали по животным инстинктам и были озабочены лишь одним единственным вопросом – вопросом пропитания. И решение этого вопроса они для себя видели в получении земли. В Китае в этом плане общество находилось примерно на том же уровне, а, может, и на еще более низшей ступени развития. С полной уверенностью можно сказать, что коммунизм стал идеологией рабов и жителей колоний. Она удачно ложилась на их сознание лишь потому, что они до сих пор мыслили в категориях феодализма. Феодализм не предполагал частной собственности. Частная собственность появляется при капитализме. Коммунизм также отвергает частную собственность. Русские и другие азиатские крестьяне в основной своей массе жили в феодальных порядках и вели общинное хозяйство и до капитализма просто еще не доросли.

Националистическая же идеология появилась в тех обществах, которые находились как бы посередине. Они занимали промежуточное место в своем развитии. Например, жители Италии: с одной стороны это было отсталое католическое общество, в котором люди не привыкли к индивидуальной ответственности и до сих пор жили в парадигме монархии (хотя и конституционной); с другой стороны в нем существовали элементы капитализма, свободно-рыночных отношений и демократии, но они были недостаточно развиты. Италия даже по ВВП на душу населения находилась где-то между Россией и Францией. То есть богатой ее нельзя было назвать. Урбанизация в Италии также была выше, чем в России, но ниже, чем в США, например. Что касается немцев – то этот народ в целом был достаточно развитым. Но он потерпел поражение в войне и находился в состоянии унижения. При этом демократические институты в Германии были крайне несовершенны, а политический режим отличался сильной властью монарха (до конца ПМВ). Кроме этого, стоит заметить, что Гитлера активно поддерживала Партия Центра – партия католиков, которых в Веймарской Республике, кстати, было 33%. Что касается Японии – то это была страна, которая в конце 19 века и начале 20 совершила большой скачок в своем развитии, благодаря принятию новых парадигм Запада и модернизации по Западному образцу. Но она также являлась недостаточно развитой, в ней еще не укрепились демократические институты, а военные тяготели к возрождению старых традиций. Кроме того, в Японии авторитарный стиль правления поощрялся древней религией под названием синтоизм, согласно которой император являлся потомком богини Солнца Аматэрасу (впрочем, сам император зачастую без энтузиазма воспринимал эти идеи).

Вообще, следует подчеркнуть, что во всех странах национал-фашизм активно поддерживался монархически настроенными силами. Многие роялисты, т.е. сторонники возвращения к королевской власти или ее усиления там, где она еще сохранилась (например, в Италии), исповедовали националистические идеи. Большой процент таких людей был среди военных. Также широкую поддержку националистам оказывала клерикальная элита – то есть представители церкви, которая уже долгое время лишалась своего влияния. Это особенно ярко проявилось в католической Испании и чуть менее в Австрии, однако имело место быть и в Италии, и в Японии, и даже немного в Германии (в которой многие нацисты вообще исповедовали либо атеизм, либо оккультизм). Даже там, где официальная церковь напрямую не помогала нацистам-фашистам – им помогали религиозные фанатики, отстаивающие традиционную веру (стоит заметить, что в протестантских странах секуляризация прошла раньше). Еще националистам благоволили промышленные и финансовые корпорации, надеясь на то, что они защитят их от коммунистов.

Характерно, что идеология близкая фашизму являлась господствующей и в некоторых других отсталых странах – Румынии, Португалии, Хорватии, а также была распространена в рядах русской белой эмиграции. Особо следует отметить Венгрию – там установился авторитарный режим Миклоша Хорти, который одинаково боролся как с коммунистами, так и с фашистами, причем позиции последних были сильны, и в итоге при поддержке Гитлера они на полгода смогли придти к власти. Все выше перечисленные общества – это общества, которые к 20 веку, в отличие от протестантских государств, не смогли качественно перейти от традиционных ценностей монархии и клерикализма к демократии и либерализму. Они застряли где-то на полпути, и впоследствии догоняли ушедший далеко вперед протестантский Запад (многие не догнали до сих пор).

Итак, после ПМВ либерально-демократические страны, достигшие на тот момент времени наивысшего уровня развития, заняли господствующее положение в мире. Они были верны своей капиталистической модели, ведь именно она позволила им подняться на Олимп. С другой стороны существовали крайне отсталые патриархально-монархические страны, которые потерпели поражение в ПМВ, либо вообще в ней не участвовали, т. к. являлись колониями – эти страны, чтобы исправить свое незавидное положение, вынуждены были сменить Парадигму и перейти к коммунизму (в то же время переход к капитализму и демократии был для них крайне затруднителен из-за недостаточного уровня развития). Между этими двумя лагерями началось идеологическое противостояние. Национал-социализм появился на стыке противоборства двух этих враждующих лагерей. Фашистскую идеологию выбрали те страны, которые не вписались в новый двухполярный мир. По разным причинам они не могли выбрать ни либерально-демократический капитализм, ни тоталитарный коммунизм. Либеральную демократию они отвергали, ибо считали ее тлетворным влиянием Запада, к которому относились враждебно, осознавая его превосходство. Коммунизм же они не могли выбрать – потому, что он был чужд их свободно-рыночному мышлению и уже не отвечал экономическим отношениям. Поэтому они уходили во что-то свое собственное, заякоренное на давних традициях.

Национализм/фашизм во всем занимал промежуточное место между двумя мирами: либерально-демократическим капиталистическим и тоталитарно-авторитарным коммунистическим. Если на Западе (Великобритания, США, Франция, Нидерланды) общество было свободным и самодисциплинированным, то в России (СССР), Китае и прочей Азии – общество было рабским и закостенелым, не способным жить по закону (и тем более не способным закон вырабатывать), а способным жить только по принуждению. Общество в Странах Оси – находилось где-то посередине, обладая способностью к самоорганизации и высокой степенью предприимчивости, однако в кризисной ситуации оно все же предпочло уйти в тоталитаризм и вождизм. Так же и в экономике: если в капиталистических странах исповедовалась политика минимального вмешательства государства в экономику, то в коммунистических странах экономика была целиком и полностью взята под контроль государства, частная собственность запрещена, любая коммерческая инициатива была наказуема. В Германии, Италии и Японии при этом существовала особая форма государственного капитализма, в котором с одной стороны правительство контролировало производственную и финансовую сферы, отдавая предпочтение крупным корпорациям, с другой стороны поощрялась частная инициатива, были развиты свободно-рыночные отношения, собственность была разрешена. Аналогично в политике: если в странах Запада торжествовала демократия и либерализм, что способствовало диалогу между людьми и разными группами населения – то в коммунистических режимах царила однопартийная диктатура, за высказывание личного мнения полагался концлагерь, любые разногласия решались исключительно при помощи террора, люди были абсолютно неспособны договариваться между собой (до сих пор в России “парламент не место для дискуссий”). В нацистских и фашистских странах политический режим был ближе к коммунистическим (та же однопартийная диктатура), но при этом внутренние политические репрессии не имели такого размаха. Другими словами Западный мир – был высокоразвитым. Коммунистический – отсталым. Национал-фашистский застрял где-то между. При этом стоит заметить, что экономическая модель национал-фашизма оказалась все-таки боле эффективной, нежели коммунистическая. Но она была крайне милитаризованной, что означало войну в недалекой перспективе.

Явное противостояние между коммунистическим и капиталистическим миром началось сразу же после захвата большевиками власти в России. Ленину была глубоко безразлична судьба российского народа, и страну он рассматривал, во-первых, как лабораторию для социально-экономических экспериментов, а, во-вторых, как базу для мировой социалистической революции. Что касается экспериментов – то они оказались крайне неудачными. Политика военного коммунизма привела к разрушению экономики, массовому голоду и смертям миллионов людей, и в итоге закончилась ничем. Чтобы не допустить полного коллапса и вымирания страны, пришлось срочно переходить к НЭПу. В дальнейшем Сталин повторил эксперимент Ленина и также в ходе него истребил миллионы людей. Но он додумался внести важный элемент – импортировать западные технологии. Вся сталинская индустриализация была проведена при помощи американских и европейских специалистов. Ученые и инженеры треклятого Запада строили промышленные предприятия и электростанции, запускали конвейерные линии и устанавливали оборудование, обучая советский персонал. Некоторые заводы вообще были сначала построены в США, затем разобраны, перевезены в Россию через океан, и уже здесь возведены. Для обработки земли в колхозах и совхозах СССР закупил трактора и комбайны у американцев, которые на тот момент единственные массово производили эти машины (в дальнейшем американцы помогли создать мощности для налаживания собственного производства в СССР). То же самое происходило и с автомобильной промышленностью – предприятия проектировались и строились иностранцами, и в будущем советские автомобильные заводы выпускали просто копии американских (и позже итальянских) моделей. Даже многие образцы военной техники – танки и самолеты – являлись клонами западных образцов. У России этих технологий не было, и сами русские по каким-то причинам ничего создать не могли. Если бы не помощь западных капиталистов, большевистский социализм никогда бы не взлетел, так как изначально был кривой и неработающей моделью.

Тем не менее, опираясь на помощь западных государств, большевики пытались вести в них активную подрывную деятельность. Ленин грезил пролетарской революцией по всему миру. Он направлял агентов влияния в Германию и организовывал там пропаганду коммунистических идей даже после заключения Брестского Мира. Когда ПМВ закончилась и Австро-Венгерская Империя развалилась – он послал Бела Куна для проведения революции в Венгрии (коммунисты продержались 4 месяца, а потом - всё). В 1919 году он создал свой Коминтерн (Коммунистический Интернационал), целью которого было свержение правительств во всех капиталистических странах и установление в них советской власти. Также широкая деятельность была развернута в европейских колониях и на территориях, входящих в сферу влияния Запада (например, в Китае и Африке).

В общем, не стоит удивляться тому, что либерально-демократический мир рассматривал тоталитарно-коммунистический СССР как враждебное государство. Возможно, этим объясняется некоторая пассивность стран Антанты при агрессивных действиях Германии на востоке Европы накануне войны. Немцы осуществили аншлюс Австрии, захватили Судетскую Область и разделили Чехию, провели ремилитаризацию армии и восстановили всеобщую воинскую повинность, создали мощный флот и авиацию, и до кучи еще ввели войска в промышленную Рейнскую Зону – все это прямо нарушало Версальские договоренности. Однако реакция союзников по Антанте была более чем сдержанной. Впрочем, эта сдержанность может объясняться и экономическими проблемами, и нежеланием расходовать лишние ресурсы. Так или иначе, Франция, Великобритания и США оставили без ответа многие действия Гитлера, что дало ему возможность усилить свою мощь. Не исключено, что сделано это было намеренно – с целью позволить Рейху напасть на СССР и тем самым ликвидировать большевистскую угрозу. Ведь в 1936 г. между Германией и Японией был заключен Антикоминтерновский Пакт, направленный против коммунистических сил, к нему позже присоединились Италия, Венгрия и прочие фашистские режимы. Это было выгодно Западу, опасавшемуся коммунистической экспансии. Однако следует заметить, что политика умиротворения Гитлера в самих странах бывшей Антанты подвергалась серьезной критике. Например, Уинстон Черчилль призывал дать жесткий ответ нацистам. А министр иностранных дел Великобритании Энтони Иден ушел в отставку в знак протеста против действий Чемберлена, который позволил нацистам разделить Чехословакию. Позже Энтони Иден вошел в правительство Черчилля, сменившего Чемберлена на посту.

В то же время не стоит забывать, что и СССР поспособствовал усилению Германии. Мало того, что он еще до начала правления НСДАП в нарушение Версальских ограничений тайно предоставил Веймарской Республике ресурсы и территорию для разработки запрещенных видов оружия, в том числе газового ОМП (Раппальский Договор). Но даже после того, как Гитлер пришел к власти, уничтожив у себя всех коммунистов – СССР, хоть и прекратил военное сотрудничество, но продолжал вести с нацистами торговлю, в частности продавая нефть, зерно и другие сырьевые товары, причем делал это на протяжении всего 1940 г. и первого полугодия 1941 г., когда войну Германии уже объявили Великобритания и Франция. А при вторжении немцев в Польшу – Советский Союз вторгся с другой стороны границы и активно поучаствовал в разделе захваченной страны. И это было спланировано заранее, что нашло отражение в секретном протоколе пакта Молотова-Риббентропа. В общем, накосячили все. Запад и СССР взаимно не доверяли друг другу. Поэтому и Запад, и СССР заигрывали с Рейхом, обдумывая, как бы использовать его для ослабления своих противников. В конечном счете, когда Гитлер напал на СССР, Запад выбрал сторону и начал помогать Советскому Союзу в борьбе с Германией, так как, видимо, решил, что нацисты представляют собой еще большую опасность, чем большевики.

При этом следует учитывать, что, как и перед ПМВ, даже у дружественных стран существовало множество разногласий между собой, так что союзнические альянсы могли принять совершенно различный вид. Франция больше всех беспокоилась по поводу восстановления Германии, но в своем желании максимально ослабить ее не всегда встречала понимание других держав. Например, Великобритания не была заинтересована в чрезмерном усилении самой Франции и, находясь как бы сверху над внутриконтинентальными конфликтами, стремилась сохранить свое лидерство как в Европе, так и в глобальной морской торговле, причем по второму пункту она также конкурировала с США. Это является еще одной причиной бездеятельности англичан и спокойного наблюдения ими за растущей мощью Гитлеровского Рейха. В 1935 г. Великобритания даже заключила с Германией морское соглашение, позволив ей увеличить тоннаж боевых судов. Восстановленная Германия представляла сухопутную угрозу для Франции, а также частично угрожала торговым морским интересам СССР и Америки (что было удобно англичанам). Штаты в свою очередь продолжали экономическое восхождение на мировой пьедестал. Им была не выгодна слишком сильная Великобритания, которая и так считалась Царицей Морей. Сами США готовились стать новым мировым гегемоном. Короче, воспринимать коллективный Запад как нечто единое целое – это ошибка. Достаточно вспомнить, что Франция и Англия на протяжении многих веков были главными геополитическими соперниками, что проявилось еще во время Наполеоновских Войн. Штаты вообще являлись бывшей колонией Британской Империи, давшей ей по носу, и теперь двигали ее со всех позиций. Даже по вопросу реакции на Советский Союз не было единства не только между капиталистическими державами, но и между разными группировками внутри британского парламента. В Америке же в начале 1930-ых годов многие видели в СССР не столько угрозу, сколько торгового партнера и рынок сбыта своих машин. Тем не менее, капиталистические страны все больше беспокоились по поводу большевистской идеологии, и конфликт постепенно обострялся. Но в начале капиталистическому и коммунистическому миру предстояло решить общую угрозу – разобраться с самой одиозной силой, которая умудрилась посягнуть на интересы и той, и другой стороны, то есть с национал-фашистами. Это был вопрос приоритетности задач.

Четвертая Волна

Вторая Мировая Война

Начало. Вторжение в Польшу

Во второй половине 1930-ых система Версальско-Вашингтонских отношений начала разваливаться, и к концу десятилетия на ней уже можно было ставить крест. Япония оккупировала Китай и с особой жестокостью истребляла там мирное население. Италия захватывала Эфиопию и травила местных жителей запрещенным химическим оружием. На обе страны Лигой Наций были наложены санкции. Однако в отношении Италии действенность этих мер была практически нулевой.

В свою очередь СССР не отставал от новоявленных империй: Сталин на пару с Гитлером вторгся в Польшу и с боями взял под контроль ее восточную половину, устроив массовый расстрел пленных (Катынское Дело), а также организовав репрессии и насильственные депортации, в ходе которых погибли десятки тысяч людей. Затем объявил войну Финляндии и оттяпал у нее часть территории, хотя и заплатил за это цену большую, чем предполагал. Потери красной армии в 5 раз превысили потери финнов, и в отместку СССР сбросил на головы гражданского населения тонны зажигательных боеприпасов. За это, кстати, его попёрли из Лиги Наций. Италия и Япония вышли сами.

Но особый интерес, конечно, представляет Германия. К 1938 г. она нарушила все возможные условия Версальского мирного договора и начала откровенный захват европейских территорий. Англия и Франция долгое время не предпринимали никаких ответных мер. После нападения на Польшу в 1939 г. Союзники с неохотой объявили Гитлеру войну, так как имели обязательства в рамках совместных соглашений. Однако они долго не переходили к активным боевым действиям. При этом, реагируя на агрессию СССР против Финляндии, оказывали помощь последней и всерьез рассматривали возможность войны с Советским Союзом. Пока согласовывали план действий – война с Финляндией закончилась.

У Союзников был шанс разгромить немецкую армию, войдя в Германию с запада – в то время, когда основная часть ее войск была занята нападением на Польшу. Правда, для этого пришлось бы преодолевать Линию Зигфрида – систему оборонительных укреплений, включающую в себя противотанковые заграждения, колючую проволоку и бетонные ДОТы. Однако войска Франции и Великобритании имели численное превосходство и могли заставить Третий Рейх воевать на два фронта, что значительно осложнило бы его положение. Вместо этого Союзники все же предпочли бездействовать, ограничившись локальными и кратковременными перестрелками (хотя ранее Польше были предоставлены гарантии поддержки). Данный период противостояния получил в прессе название “Странная Война” или еще – “Фальшивая Война”, “Сидячая Война”, что отражало ее характер на континенте. Серьезные сражения в это время велись только на море.

Подобная стратегия может служить лишним доказательством того, что Великобритания надеялась увидеть обрушение всей военной мощи Нацистской Германии на СССР. С другой стороны объяснение может быть куда прозаичнее: Франция не успела вовремя мобилизовать свои силы и не была готова к быстрой атаке, кроме того, она ожидала переброски через Ла-Манш подкрепления англичан. Так или иначе, медлительность Союзников стала роковой для Польского государства. Германия и Советский Союз захватили страну за один месяц.

Вторжение во Францию

После раздела Польши Сталин двинулся на Финляндию. А Гитлер обратил свой взор на Запад. Правда, сначала он решил захватить Данию и Норвегию. Последняя оказала сопротивление при поддержке войск Великобритании. Стоит заметить, что англичане в морских сражениях нанесли достаточно существенный урон немецкому флоту. И в целом, наверное, могли бы удержать северную страну. Но в это же время в мае 1940 г. Германия начала мощное наступление на Францию, поэтому англичане решили перебросить войска на континент.

Франция со своей стороны также могла похвастаться оборонительной линией, которую выстраивала долго и тщательно – она называлась Линия Мажино, имела глубину до 20-25 километров и считалась непреодолимой. Однако таковой она была лишь на границе с Германией, а на границе с Бельгией была возведена наспех и не обладала достаточной защищенностью. Гитлер пошел на хитрость. Как и в Первую Мировую Войну, Германия вторглась во Францию через Бельгию. Но сперва был осуществлен воздушный десант на бельгийскую и нидерландскую территории и взяты под контроль наиболее важные мосты. Союзники выдвинулись на помощь странам Бенилюкса. Но немецкие части, которые вступили с ними в сражение, в действительности лишь выполняли отвлекающий маневр. Основная ударная группа, состоящая из четырех армий, должна была пройти через Арденны – лесистый и гористый район – затем прорвать слабое место Линии Мажино в районе Седана, обойти укрепления с тыла и двигаться в направлении Кале к побережью Ла-Манша, таким образом, взяв войска Союзников в окружение. Операция являлась довольно рискованной, так как неизвестно было, смогут ли танки и другая техника удачно пересечь труднопроходимую местность. Но в итоге немцы блестяще справились с задачей.

Когда британцы поняли, что французский фронт прорван, а их самих берут в кольцо – они приняли решение об эвакуации через порт Дюнкерк. Для этого были задействованы все английские военные и торговые корабли, а также частные малые суда, в том числе рыбацкие лодки. По каким-то причинам Гитлер на два дня приостановил наступление на эвакуировавшиеся части – то ли потому, что боялся контратаки с юга со стороны Парижа и берёг бронетехнику; то ли потому, что хотел задобрить английское правительство; то ли потому, что полагал возможным предотвратить эвакуацию с помощью одной лишь авиации. Но британские ВВС подавили действия Люфтваффе. А два дня передышки помогли укрепить позиции и вывезти отступающие английские, а также некоторые французские и бельгийские войска. Вся техника и тяжелое вооружение при этом были брошены.

Теперь нацистам оставалось только захватить Париж, что и было сделано. Вскоре уже половина Франции находилась под оккупацией, а на оставшейся южной половине страны был установлен коллаборационистский режим Виши. Естественно, были захвачены и страны Бенилюкса. Вся кампания заняла 1,5 месяца. Участие в боях успела принять и фашистская Италия, но она действовала крайне неудачно, так и не сумев прорвать французскую оборону на юго-востоке, в утешение Гитлер отдал Муссолини кусочек территории, видимо, просто в качестве награды за упорство.

Великобритания приступает к активным действиям

После захвата Франции немецкий фюрер предложил Великобритании заключить мир. Но ярый противник нацистов Уинстон Черчилль, на тот момент времени уже занимавший пост премьер-министра, отказался. Тогда Германия решила подготовить план по высадке на британские острова. Для этого вначале необходимо было установить господство в воздухе. В июле 1940 г. начались массированные бомбардировки английских городов. Были убиты десятки тысяч мирных жителей и разрушены миллионы зданий. Однако Люфтваффе не смогла одержать победу над британскими ВВС и потеряла множество самолетов – более 3000 только за первые 12 месяцев налётов. Для сравнения при вторжении в СССР Третий Рейх использовал чуть более 4300 воздушных судов и еще немногим более 900 предоставили союзники Германии. Если бы Черчилль заключил с Гитлером мир – то тогда тысячи немецких истребителей и бомбардировщиков были бы переброшены на советский театр военных действий, усилив группировку Люфтваффе, как минимум, в два раза. Но Черчилль дал бой нацистам, и поэтому Гитлер был вынужден воевать на два фронта. Фюрер в итоге не смог сломить сопротивление англичан, и от планов по высадке в Великобритании пришлось отказаться. Все внимание снова было обращено на восток.

К 1941 г. война велась уже практически на всех направлениях. Великобритания не спасла Францию и других союзников от нацистского вторжения на континенте. Однако упорно сражалась с Германией в небе и на море. Ни Люфтваффе, ни Кригсмарине не могли победить британские ВВС и ВМС, соответственно. Хотя обе стороны несли большие потери. Это, естественно, отвлекало силы и требовало дополнительных ресурсных затрат от Третьего Рейха.

Кроме того, поскольку воюющие страны были еще колониальными – то сражения велись и на территориях колоний. Англичане держали оборону в Африке и на Ближнем Востоке. Им приходилось вступать в бои как с немцами, так и с наглыми итальянцами. Правда, у последних, как оказалось, кроме наглости, мало что было в запасе. Англичане уже к осени 1941-го выбили фашистов из захваченной ими Эфиопии и освободили от них остальные территории восточной части африканского континента. Чтобы обеспечить снабжение армии, которое могло осуществляться только через Суэцкий канал, Муссолини вторгся в Египет, однако британцы в ходе боев в Ливии не позволили ему захватить этот стратегически важный регион.

Фашисты повсюду терпели сокрушительные поражения, даже в Греции, и поэтому вынуждены были постоянно призывать на помощь нацистов. Тем самым, они заняли почетное место младшего вечно стонущего партнера – как Австро-Венгрия в ПМВ. В свою очередь Великобритании помогали силы Свободной Франции, возглавляемой генералом Шарлем де Голем, который отказался признать правительство Виши (внутри самой Франции под его водительством Движение Сопротивления вело партизанскую войну против нацистских оккупантов).

Чёрный Континент был важен с точки зрения логистики и перевалочных баз, через него проходили пути в нефтеносные районы Ближнего Востока. В апреле 1941 г. в Ираке, который находился в зависимости от Великобритании, произошел военный переворот – в ходе него к власти пришли пронацистские силы (к слову, СССР признал эти силы законным правительством и установил дипломатические отношения). Германия и коллаборационистское правительство Виши начали переброску войск и снаряжения через Сирию, которая на тот момент времени была под французским мандатом. Одновременно британцы отправляют в этот регион свои войска и с боями вытесняют оттуда нацистов и вишистов, тем самым, препятствуя их продвижению на БВ. И в Африке, и на Ближнем Востоке в боевых действиях с каждой стороны участвовали сотни тысяч солдат, жертвы исчислялись десятками тысяч (даже, возможно, сотнями тысяч).

Также ожесточенные сражения велись на Балканском полуострове – в Югославии и особенно в Греции, оборону которой никак не могли сломить итальянцы. В помощь Муссолини Гитлер отправлял немецкие войска, что отвлекало его от вторжения в СССР, это вторжение даже было отложено на два месяца, операция на Балканах осложняла нацистам и продвижение в Африку. Все это важно для понимания того, что Вторая Мировая Война велась на множестве территорий между коалициями государств, а не только между Германией и СССР, как полагают некоторые.

Итак, Великобритания не позволила захватить фашистам и нацистам африканские и ближневосточные территории (последние имели особенное значение из-за нефти). Она привлекла к военным действиям свои колонии и вместе с войсками де Голля в 1940 г. заняла также французские земли в Экваториальной Африке, летом 1941 г. взяла под контроль французские Сирию и Ливан, а в 1942 г. лишила парижский коллаборационистский режим Алжира и Марокко. Все это дало возможность в 1943 г. выбить из Туниса немецкие соединения, окружив их с востока и запада (со стороны Ливии и Алжира), и в дальнейшем подготовить средиземноморский плацдарм для высадки союзнической армии в Европе.

Вторжение в СССР

С самого начала Гитлер планировал поход на восток и захват советских территорий. Успешной операцией во Франции он попытался избежать войны на два фронта. Однако нейтрализовать Великобританию во всех смыслах ему не удалось. Между тем, напряжение в советско-германских отношениях нарастало. Сталин, воспользовавшись французскими событиями, под шумок присоединил к СССР Прибалтику (при помощи угроз и фейковых безальтернативных выборов), население постигла та же участь, что и в Польше. Берлин эти действия не одобрил.

Но особое взаимное недовольство вызвали споры по поводу румынских территорий, а также присутствие немецких войск в Финляндии (уже после советско-финской войны). Впрочем, учитывая изначальные планы Гитлера, все это вряд ли имело большое значение. Весной 1941 г. Третий Рейх со своими союзниками захватывает Югославию, Грецию и остров Крит. Великобритания пытается воспрепятствовать, но терпит в боях поражение и принимает решение об эвакуации. Действия на Балканах удобно маскировали переброску сил Вермахта поближе к советским границам. Появление немецких частей в Румынии и Болгарии вызвало протест Москвы, но он был проигнорирован. Ощущение неизбежности войны усиливалось. Чтобы сбить противника с толку, Гитлер запускает масштабную кампанию по дезинформации. Как показали дальнейшие события – она была весьма результативной.

В июне 1941 года 22-го числа Германия начала вторжение в СССР. К тому времени Сталин, проведя в стране индустриализацию наиболее деструктивным и кровавым способом (насколько только было возможно), сумел все же сократить производственно-технологическое отставание от Третьего Рейха. Однако, в конечном счете, этого оказалось недостаточно. Советские войска по-прежнему испытывали нехватку обмундирования и вооружения. Подготовка личного состава оставалась довольно низкой. К тому же накануне войны было расстреляно множество офицеров, что внесло дезорганизацию в управление армией. В результате в первые месяцы войны советские войска понесли просто катастрофические потери. Было уничтожено до половины всех танков, имевшихся на западном направлении (около 6 тысяч) и больше половины всех самолетов (около 8000, причем более 1000 в первый же день на аэродромах). Потери в живой силе превышали 3 миллиона человек (потери немцев были в 3-4 раза меньше).

Реализация плана “Барбаросса” застала РККА врасплох как снег в середине декабря. Сталину было предоставлено множество сообщений, как от английской разведки, так и от собственной, о готовящемся нападении. Генералы, в том числе Жуков, убеждали его усилить оборону. Но он все проигнорировал. Более того, чтобы лишний раз не раздражать Гитлера, он не препятствовал немцам под различными предлогами пересекать границу для исследования местности. Фактически он вел такую же политику умиротворения, как и Чемберлен, и стремился всячески задобрить фюрера. Ценой его ошибок стали миллионы жизней и разгромные поражения советских войск на начальном этапе войны. Красноармейцы стремительно отступали на восток, оставляя врагу и захваченную ранее Польшу, и оккупированную Прибалтику, и Украину, и Белоруссию. В руки немцев попало большое количество техники и боеприпасов, склады, производственные мощности и ресурсы.

Так, например, Киевская Стратегическая Оборонительная Операция закончилась для РККА настоящей катастрофой. Немцы смогли форсировать реку Днепр и удержать занятые плацдармы. Затем часть сил группы армий “Центр” со Смоленского направления повернула на юг, 2-ая Армия фон Хейса оттеснила 5-ую Армию Потапова, а 2-ая Танковая Армия Гудериана разгромила 40-ую Армию Кузьмы Подласа. В итоге в окружении оказались 5-ая, 21-ая, 37-ая и 26-ая советские армии, занятые обороной Киева. Их войска фактически заперли в излучине Днепра. Командующий Юго-Западным Фронтом Буденный неоднократно просил Сталина об отводе этих сил, но каждый раз получал отказ. Кровавый коммунистический вождь приказывал держать оборону украинской столицы. Закончилось это тем, что советские войска в котле были разгромлены. Потери составили более 700 тысяч человек и более 2600 орудий. Но куда более значимыми являлись стратегические последствия. Немцы смогли прорвать оборону Юго-Западного Фронта и в дальнейшем заняли Донбасс, Харьков, Одессу и Крым.

Оказавшись на грани полного разгрома СССР уже в июле начинает активные переговоры со странами ненавистного Запада о предоставлении ему помощи. Судя по всему, Черчилль после бомбардировок Люфтваффе решил, что нацисты еще страшнее коммунистов. Поэтому согласился помочь. Первый британский конвой со стратегическим грузом отправляется из Ливерпуля 12 августа и к 31 августа прибывает в Архангельск.

Материальная помощь Запада советской стороне (сначала от Великобритании, а потом еще больше от США) была огромной Ее не стоит недооценивать. По ленд-лизу были поставлены миллионы тонн различных грузов, как военного, так и гражданского назначения, на миллиарды долларов. Тысячи самолетов и танков, тысячи орудий, тысячи тракторов, сотни тысяч машин, десятки тысяч пистолетов-пулеметов, 2,5 миллиона телефонов, более 15 миллионов пар обуви, более 3,7 миллионов автомобильных шин, различное оборудование, взрывчатка и стратегическое сырье, и многое-многое другое. По некоторым категориям товаров поставки в разы превышали собственное производство этих же товаров в СССР – например, это касается продуктов питания, олова, автомобилей, локомотивов и вагонов. А бронетранспортеры, которых было поставлено около 7 тысяч, в СССР не производили вообще. США во время войны обеспечили Советский Союз авиационным топливом на 65%. И вместе с этим поставили нефтеперерабатывающие мощности, которые позволили увеличить собственное производство авиабензина более чем в 10 раз. Половина знаменитых РСЗО “Катюша” была монтирована на американские “Студебекеры”. А тушенка спасла от голода миллионы жизней (ее было завезено почти в 5 раз больше, чем произведено в СССР). Продовольственная помощь была особенно важной, так как страна с оккупацией немцами Украины и Белоруссии лишилась своих главных житниц.

Критическое значение также имела поставка боевой техники в первые месяцы войны, ведь в приграничных сражениях РККА сразу же потеряла почти весь свой авиапарк и половину танков. Воевать было нечем. Поэтому даже урезанные поставки боевой техники (которые, тем не менее, измерялись сотнями единиц) сыграли исключительную роль в удержании фронта осенью 1941 г. А в следующем 1942-ом году счет поставляемой техники шел уже на тысячи единиц. Только в Битве за Москву 1941-1942 гг. английские танки составляли от четверти до трети всего количества средней и тяжелой бронетехники РККА. Из имевшихся истребителей в декабре 1941 г. более 15% были английского и американского производства.

Сталин, Микоян, Хрущев, Жуков и многие другие представители советской правящей элиты высоко оценивали роль ленд-лиза в победе над Германией. В связи с этим заявление председателя Госплана Вознесенского о “всего лишь около 4%” от собственного производства – представляется не более чем лицемерной и лживой пропагандой. При этом не стоит забывать, что англичане, поставлявшие технику, сами испытывали большие трудности: им приходилось отражать налеты Люфтваффе на свои собственные города, они теряли множество кораблей в неограниченной подводной войне с Кригсмарине, и в то же время постоянно участвовали в различных наступательных операциях как в Европе, так и в колониях. Несмотря на это, все затраты на доставку помощи СССР Великобритания брала на себя – кроме предоставления, собственно, грузового транспорта, она обеспечивала также защиту конвоев своими боевыми кораблями, которым частенько приходилось вступать в схватку с немецкими подводными лодками (Германии все-таки удалось потопить часть кораблей и эти грузы оказались на дне океана).

Великобритания не зря выдавливала гитлеровские войска из Африки и с Ближнего Востока. Она боялась, что нацисты захватят власть в Иране, который ранее также входил в сферу ее интересов. Поэтому в июле 1941 г. английские и советские войска принимают решение о совместной оккупации Персии с целью взятия под контроль ее нефтяных месторождений и перерабатывающих мощностей. Это было стратегически важным, так как Германия испытывала нехватку ресурсов, особенно топлива. Кроме того, актуальным становится вопрос поставки грузов по программам ленд-лиза через иранскую территорию. В дальнейшем по этому маршруту будет доставлена четверть всего объема помощи.

При всем уважении к погибшим советским солдатам нужно признать, что к войне СССР подготовился плохо. Захват польских и финских территорий никак не помог в деле укрепления рубежей – эти земли были моментально оставлены РККА и в кратчайшие сроки заняты немцами и финнами. По словам Жукова и других командующих: подготовка к оборонительным операциям не велась, учились только наступать. Не было разработано планов ни эвакуации населения, ни эвакуации промышленных предприятий из оккупированных областей на случай отступления. Все это делалась уже во время войны второпях. Так называемая Линия Молотова – первая укрепленная линия обороны – была плохо оборудована, ее строительство не успели завершить, а в момент вторжения советские войска просто не успели ее занять. Она не смогла даже задержать сколь-либо существенно продвижение Вермахта. Старая линия обороны (так называемая Линия Сталина) была законсервирована, а многие орудия были демонтированы. Она тоже не сыграла особой роли в защите и была преодолена сравнительно легко.