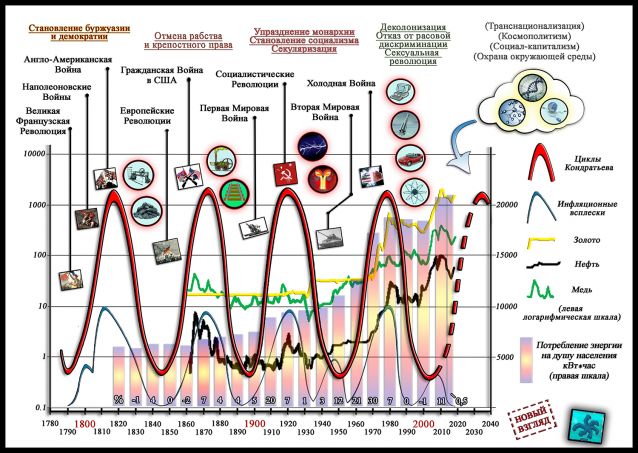

Циклы Кондратьева. Человечество Стоит на Пороге Глобальных Конфликтов, Мировых Войн и Революций. Часть 3 (незаконченная)

13 июля 2025 -

Перфильев Максим Николаевич

[Эта часть полностью не закончена. Когда она будет закончена - я не знаю. Поэтому публикуется, как есть. Однако основные выводы по ней сделаны и написаны. Также закончена следующая - четвертая - часть. Предыдущие части можно почитать у меня на странице]

Третья Волна [не закончено]

Первый Официальный Мировой Конфликт и начало Глобального Передела

Если во второй половине 19 века мир наблюдал множество мелких и средних конфликтов, то в начале 20 столетия все противоречия между странами вылились в один крупный – Первую Мировую Войну. Однако начать я бы хотел не с этого.

Становление Социалистического Движения на Западе

Советские коммунисты наивно полагают, что социализм был изобретен в России-СССР. Ага. Конечно. На самом деле социалистические идеи появились еще на заре капитализма, и изначально они были призваны уравновесить дисбалансы, диким капитализмом вызываемые. Еще в 16 веке английский государственный деятель Томас Мор написал книгу “Утопия”. В ней он подверг критике явления огораживания – когда землевладельцы, преследуя цели обогащения, превращали общинные пахотные земли в пастбища и начинали разводить на них овечек (шерсть приносила больше прибыли). Крестьяне при этом сгонялись с общинных земель и превращались в нищих, в лучшем случае в городских фабричных рабочих, вынужденных трудиться в довольно тяжелых условиях. Мору было очень жаль этих крестьян (знаменитое “овцы поели людей”). Правда, одновременно с этим несчастных, сжигаемых на кострах инквизиции, ему почему-то жаль было не очень. Так или иначе, в “Утопии” Томас Мор впервые описал социалистическое общество (пусть и со своими нюансами), а также поднял вопрос о защите трудящегося класса. В дальнейшем коммунистические идеи получили распространение в период Английской Революции в середине 17 века – их активно распространяли диггеры (копатели). Как видно, началось все не в России, а в наиболее развитой Англии. В России на тот момент времени даже не подозревали еще о том, что такие воззрения где-то вообще существуют. Позже коммунистические идеи отстаивались низшими слоями общества во время первой Французской Революции (рубеж 18-19 вв.). А в последующих революциях Франции в 19 веке уже имели место быть вооруженные восстания рабочих, приводящие к тысячам смертей. В России тогда еще даже не отменили крепостного права, никакого рабочего класса в стране, по сути, не было. А очень сложно отстаивать интересы тех, кого нет. Рабочие же на петровских фабриках и заводах были крестьянами, оторванными от земли – они не являлись свободными, они не нанимались на работу сами, они оставались зависимыми, и труд их был принудительным, в этом смысле они были не рабочими, а, скорее, крестьянами, насильно согнанными на производство.

Социалистические идеи появились на Западе. Впрочем, как и все остальное. Западная Цивилизация после Реформации стала центром мира. Россия лишь копировала оттуда различные элементы. Россия вообще за всю свою историю не изобрела ни одной идеологической концепции. Она всегда представляла собой карго-культ Запада – как в идеологическом плане, так и в культурном, и тем более в промышленно-технологическом.

К чему я об этом обо всем пишу? А вот к чему. Социалистические идеи нашли свое широкое применение во второй половине 19 в. и в начале 20 в. Борьба рабочих за свои права – это, безусловно, передел. Передел материальных ресурсов между рабочими и владельцами предприятий. А также передел между интеллектуальной интеллигенцией, распространяющей социалистические идеи и отстаивающей интересы рабочих – и правящей элитой. Первые звоночки этого передела прозвучали еще в начале 19 столетия. А к концу века они стали звучать отовсюду, причем все громче и громче. Это было повсеместное явление.

Однако в развитых западных странах существовали парламентские институты, и социалисты могли пропагандировать свои идеи, отстаивая интересы рабочего класса вполне легальным путем, через законодательные инициативы. На самом деле использовался как вполне легальный путь, так и не совсем легальный – в виде погромов, восстаний и кровавых бунтов.

Подобных вещей не избежала даже благополучная и богатая Америка. Например, в 1886 году в Чикаго забастовки рабочих, требующих установления 8-часового трудового дня, привели к полицейскому насилию – было убито несколько человек. Тогда еще активно использовались так называемые штрейкбрехеры – люди, подкупленные администрацией предприятия, которые должны были саботировать забастовку и свести ее на нет (короче, стачколомы). Произвол полиции вызвал недовольство и собрал большой митинг на Хеймаркет-Сквер. Там в результате провокации полицейских агентов произошла бойня: кто-то бросил бомбу, а полицейские открыли огонь по толпе, в итоге жертвами стали еще несколько десятков рабочих, и также было убито и пострадало несколько полицейских. Затем последовали правительственные облавы на анархистов и представителей других левых организаций. Вскоре состоялся суд. Американское общество особенно боялось и не любило анархистов. Поэтому некоторые из них были казнены. Другие были заключены в тюрьму. Характерно, что через пару лет власти освободили осужденных и официально принесли им извинения. А начальник полиции был обвинен в коррупции и провокации.

Однако этот случай в истории США не единственный. В 1914 году произошла бойня в местечке Ладлоу в штате Колорадо. В то время рабочие угольных шахт активно вступали в профсоюзы, чтобы бороться за улучшение условий труда. А условия труда и вправду были тяжелыми: рабочий день не нормированный, техника безопасности не соблюдалась, на производстве было много жертв. Угольные компании часто оказывались единственным работодателем в каком-нибудь небольшом городке или деревне (аналог наших моногородов). Они становились местными монополистами, которые полностью контролировали и рынок труда, и уровень зарплаты, и даже цены на продукты в магазинах. От администрации компании также зависели и жилищные условия рабочих. Деятельность профсоюзов сильно раздражала капиталистов. Ответом на стачки и забастовки становились выселения шахтеров из жилищ и силовые разгоны протестных акций. Для этого привлекали как полицию, так и различные частные детективные агентства (Пинкертон, кстати, в это время отличился), а иногда и национальную гвардию. Шахтеры брались за оружие, благо с этим в Америке всегда все было в порядке. В Ладлоу произошла перестрелка, жертвами которой стало 25 человек, причем погибло 2 женщины и 11 детей в результате пожара, убитыми оказались и четверо частных детективов. Событие спровоцировало еще более мощное выступление профсоюзов и шахтеров. В следующие полгода было сожжено несколько шахт, охранники на них были убиты, имущество разграблено, для наведения порядка пришлось вводить федеральные войска. Всего погибло 70 человек. Но, пожалуй, самым крупным конфликтом между шахтерами и владельцами угольных предприятий стала битва у горы Блэр в 1921 году: там произошло сражение 15-20 тысяч горняков, вооруженных огнестрельным оружием, с полицией, агентами и национальной гвардией. Последние даже использовали пулеметы и бомбы, которые сбрасывали с самолетов. Жертвами стали сотни человек. Все это, конечно же, освещалось в прессе и обсуждалось в обществе. События были резонансными.

Но в США имели место быть, скорее, локальные истории. Кроме того, в США, как и в Европе, существовали представительные органы власти, в которых социалисты могли законным путем проводить реформы. Например, первая социалистическая партия в США появилась в 1876 году и носила название Социалистическая Рабочая Партия Америки. Особых изменений в жизни общества она не успела совершить. В преуспевающих Штатах социализм до определенного момента не был популярен. Тем не менее, поднимались вопросы защиты трудового класса и образовывались профсоюзы. Кое-где были введены ограничения на продолжительность рабочего дня и установлена минимальная сумма оклада. Однако серьезные социальные реформы на федеральном уровне в Америке последовали только после Великой Депрессии – когда идеи социальной защиты стала отстаивать Демократическая Партия, вернув себе таким образом симпатии избирателей. Но зато реформы, которые провели американцы, были по истине впечатляющими. Правда, произошло это уже в 1930-ых гг. на понижательной фазе. А во время повышательной фазы в США, как видно, велась тяжелая борьба рабочих с владельцами предприятий. И это был очевидный передел.

В Германии первая социал-демократическая партия была вообще старейшей в мире и появилась она в 1863 году. Потом какое-то время она была нелегальной. Однако после упорной борьбы она окончательно получила законный статус в 1890 г., набрав на выборах в Рейхстаг почти 20% голосов. Партия занялась преобразованием страны, будучи активно поддерживаемой императором Вильгельмом II. Были приняты законы о пенсиях для рабочих, введены пособия на время недееспособности, а также установлена прогрессивная шкала налогообложения. В другой европейской державе, Великобритании, в 1884 году было основано Фабианское Общество – философско-экономическое течение социалистического толка. А в 1893 году была создана Независимая Рабочая Партия, которая позже влилась в Лейбористскую Партию. Во Франции на протяжении всего 19 века жизнь бурлила и переворачивалась. И к концу столетия социалисты стали приобретать все больший вес. Париж также столкнулся с последствиями Долгой Депрессии. Вообще, 1880-90-ые годы в стране отличались экономическим спадом и биржевыми крахами, большой резонанс в обществе вызвал Панамский Скандал – компания, участвовавшая в строительстве канала, обанкротилась, лишив денег многих французов. Поэтому народ стал испытывать все больше симпатий к социалистам. Их партии разрастались и получали голоса избирателей. В 1890-ых годах был принят ряд законов, ограничивающий и защищавший труд женщин и детей, а позже был установлен фиксированный рабочий день (но не 8-часовой). Таким образом, благодаря коммунистам, заседавшим в парламентах, в Европе на рубеже 19-20 веков проводились серьезные социалистические реформы. Это не что иное, как внутренний передел в самом начале повышательной фазы. Кондратьев определил датировку Третьего Цикла как раз с 1891 года. Именно с этого времени социалисты и добиваются принятия законов, защищающих трудящийся класс. Другими словами, в наиболее развитых странах большого кровопролития удалось избежать благодаря парламентским институтам.

Но стоит обратить внимание еще на одну вещь – на колониальную экспансию. Внутренний передел на Западе с одной стороны проходил более цивилизованно, а с другой стороны – толкал страны к внешнему переделу. Именно в первые десятилетия 20 века началась так называемая “Гонка за Африку” – соперничество между европейскими державами за африканские территории. До сего момента европейцы владели лишь небольшими прибрежными факториями на этом континенте. В начале 20 столетия процесс раздела Африки значительно ускорился, обострив геополитические противоречия. В дальнейшем это приведет к Первой Мировой Войне.

Положение Дел в Российской Империи

В отличие от Европы, в России не было никаких демократических институтов. Царь являлся абсолютным монархом (самодержцем) и вся законодательная инициатива исходила от него. Поэтому ни либералы, ни, тем более, социалисты не имели возможности продвигать свои идеи легальным путем, основная масса населения никак не могла отстаивать свои интересы. Все существующие проблемы в стране усердно замалчивались и кризисы не разрешались десятками лет. По этой причине наиболее горячие головы начинали подпольную борьбу с режимом. Даже либералы периодически вели запрещенную агитацию. А социалисты активно формировали боевые отряды, которые занимались террором, убийством чиновников и членов императорской семьи, а также грабежами и разбойными нападениями (называя это “экспроприацией”). Ситуация особенно обострилась на рубеже 19-20 вв. Откровенно говоря, террористические акты происходили и во Франции – там тоже кидали бомбы в чиновников, а президент Карно в 1894 г. был убит итальянским анархистом. Но все эти действия не имели таких огромных масштабов, как в Российской Империи. В более благополучных европейских странах они носили, скорее, единичный характер. В то время как жертвами русских Народников становились тысячи людей.

Россия в конце 19 века была поистине отсталой страной (впрочем, как и всегда). И ситуация в ней еще усугублялась аграрным перенаселением. Вообще, рост численности населения во второй половине 19 века был повсеместным явлением. Но в развитых странах он сдерживался урбанизацией – в городах люди, как известно, заводят меньше детей. Накануне Первой Мировой Войны в Европе и США в городах проживало уже от 40% до 60% всех граждан. В России же – только 15%. Безграмотные и закостенелые крестьяне, застрявшие в деревнях в своем старом укладе жизни, составляли основную массу населения Российской Империи (далее – РИ). Это было самое настоящее традиционное общество, интересы которого ограничивались лишь вопросами пропитания и размножения. Однако при резком росте численности деревенских жителей – сельскохозяйственные угодья, удобные для возделывания, заканчивались. Особенно тяжелым было положение в Центрально-Черноземном Регионе, в котором наблюдалось истощение почв, что в итоге привело к экологическому кризису. Годы 1889-1892 ознаменовались сильной засухой. А экспортоориентированная политика государства, стимулирующая вывоз хлеба из деревни, спровоцировала массовый голод, который унес жизни 400 тысяч человек. Россия стояла на пороге Мальтузианской Ловушки.

Очень часто приходится слышать, что перед Революцией в Российской Империи якобы наблюдался стремительный экономический рост. Однако при этом забывают о том, что данный рост был исключительно догоняющим. А развитие – сильно запаздывающим. Пропасть между Россией и странами Европы была огромной. На рубеже 19-20 вв. она постепенно сокращалась, но очень медленно. ВВП на душу оставался в несколько раз меньше, урбанизация была низкой, грамотность невысокая. Даже в процессе обработки земли использовались крайне устаревшие и неэффективные способы. Настоящей проблемой являлась чересполосица. Крестьяне, только недавно избавившиеся от крепостной зависимости, еще не успели полноценно включиться в свободно-рыночные отношения и почти не использовали в расчетах деньги. Нет ничего удивительного в стремительном росте экономики страны в тот период. Это был рост от очень низкой базы. В качестве современного примера можно привести экономику Индии – которая также стремительно растет, но значительная часть населения которой остается нищим. По факту темпы роста экономики России оказывались просто недостаточными, чтобы сдержать все негативные тенденции (аграрное перенаселение, экологический кризис в ЦЧР, наступающий голод, борьбу дворянства за власть с аристократической элитой). Даже промышленные предприятия еще не могли поглотить всю имеющуюся рабочую силу из деревни – индустриализация не поспевала за ростом численности населения, в итоге в городах наблюдалась постоянная безработица, было много бездомных и бродяг. Рабочий класс как таковой еще даже не успел сформироваться. Это обуславливало заниженную заработную плату и произвол работодателей.

В общем, внутренний передел в Российской Империи назрел уже давно. Причем этот передел касался как чисто материальных ресурсов (земли, хлеба, капитала), так и затрагивал самые чувствительные для царствующей династии вопросы – власть и управление государством.

В 1905 году грянула первая Революция. Она была достаточно масштабной. В городах проводились массовые демонстрации. Сотни тысяч рабочих на заводах устраивали стачки, общая численность бастующих доходила до 2 миллионов человек. Остановилось более половины предприятий страны. Электричество в Москве, на тот момент времени уже имевшееся, отключилось. Прекратилось железнодорожное сообщение. Начались вооруженные восстания, боевые дружины эсэров и РСДРП вели бои с полицией и армейскими частями, применялась артиллерия и пулеметы. В деревнях крестьяне также занялись грабежом и разорением помещичьих владений, уводили скотину и выносили зерно из барских хранилищ, иногда поджигая сами поместья. На флоте матросы поднимали бунты и захватывали броненосцы. В различных периферийных регионах активизировались национальные движения с требованием автономии или полного отделения (это происходит с любой империей). В итоге царь Николай II, испугавшись развала страны, да и просто не имея возможности подавить революционные выступления (значительная часть войск в это время вела войну на востоке с Японией) – решает пойти на уступки и издает свой знаменитый Манифест. Объявлялась свобода слова, свобода совести и свобода собраний. Отныне разрешалось создавать партии и профсоюзы. Назначались выборы в Государственную Думу. Давался старт назревшим социо-экономическим реформам. Либеральная оппозиция посчитала, что ее цели достигнуты (а зря) и устранилась от дальнейшей борьбы. Социалисты же продолжили восстание. Вскоре эти восстания, а также бунты крестьян в деревне были подавлены войсками и сошли на нет. Погибло от 10 тыс. до 20 тыс. человек (возможно, больше).

После Революции 1905-06 гг. ситуация в стране действительно изменилась. Положение рабочих стало немного лучше – им повысили зарплаты, перестали безнаказанно штрафовать, ввели страхование по болезни. Для решения проблем в деревне была запущена серия реформ Столыпина (крестьян стимулировали уходить в города, облегчили сделки с землей, помогали переселением в другие регионы, и самое главное освободили от выкупных платежей). Однако своих целей она не достигла. Столыпин утверждал, что ему нужно 20 лет, чтобы действие реформ проявилось в полную силу. Но этих 20 лет у Российской Империи не было. В мире назревал глобальный передел.

В Преддверии Первой Мировой Войны. Нарастание Напряжения

Африка

К началу XX столетия конкуренция между ведущими мировыми державами обострилась до предела. Это проявлялось во множестве мест на планете. Скажем, в разделе Африки участвовали практически все европейские государства: Великобритания, Франция, Германия, Италия, Португалия, Бельгия, даже находящаяся в упадке Испания. Колонизация Черного Континента европейцами шла уже давно. Тем не менее, до конца 19 столетия она носила весьма ограниченный характер. К 1870 г. белые люди контролировали только 10% африканской территории, в основном это было побережье, которое использовалось для установления торговых связей. С середины же 1880-ых гг., благодаря строительству железных дорог и созданию лекарств от тропических болезней, процесс колонизации резко ускорился. Индустриально развитым державам нужны были ресурсы, новые рынки сбыта и логистические пути (например, Суэцкий Канал или порты для остановки кораблей). К началу Первой Мировой Войны уже практически весь континент находился под властью европейцев, которые стремились захватить как можно больше земли. И тут вдруг неожиданно выяснилось, что африканский пирог слишком мал для удовлетворения аппетита всех геополитических игроков.

Ситуация осложнялась тем, что в 1871 г. на международную арену вышла новая империя – Германская. За несколько десятилетий она превратилась в четвертую экономику мира. Первой экономикой стали Соединенные Штаты Америки. Они отобрали это место у Великобритании, за счет протекционизма и решения внутренних противоречий в Гражданской Войне. Соответственно, Царица Морей, некогда господствующая на планете, превратилась в номер два. Номер три по объему экономики был Китай. Но он уже давно являлся не субъектом, а объектом мировой политики. Свою формальную позицию в списке он занимал только благодаря размерам. А по факту европейцы постепенно выпивали из него все соки. Другими словами, конкурентом для Великобритании он не являлся. Он был дойной коровой. Что касается США – то с ними англичанам связываться уже не хотелось. Лондон проиграл две войны за независимость Американских Штатов. А третью – когда в Штатах царила внутренняя смута – Лондон так начать и не решился. Ведь это потребовало бы логистических издержек в виде переброски через Атлантику достаточно крупной армии. Но момент был упущен. И теперь оставалось лишь наблюдать за тем, как США усиливаются и разрастаются. Обидно, что сказать. Но ничего не поделать. В конце концов, американцы пока еще придерживались Доктрины Монро. Поэтому лучше было их не трогать, чтобы они и сами, не дай бог, не полезли на чужой континент. А вот с Германией была совсем другая история: она стремилась доминировать непосредственно в Европе – то есть под боком. Она создавала мощный флот. И плюс ко всему интересы немцев с англичанами в Африке пересекались напрямую. Надо заметить, что Германия довольно поздно включилась в колониальную борьбу, что обуславливало агрессивность ее действий. Так что для Туманного Альбиона именно она и стала главным соперником. Еще одним дерзким игроком с запоздалыми имперскими амбициями оказалась Италия. Она объединилась в том же 1871 г. Однако была еще слишком слабой и недоразвитой, чтобы напрямую конфликтовать с великими державами – вроде Великобритании или Франции.

Вообще, сам процесс колонизации Африки, безусловно, сопровождался войнами, насилием и жестокостью, о чем следует упомянуть отдельно. Например, бельгийцы к 1885 г. установили соглашения с вождями племен, проживающих в русле реки Конго, и таким образом создали свою колонию, из которой можно было качать ресурсы. Территория Конго превратилась в личное владение короля Леопольда II и стала осваиваться бельгийскими предпринимателями. Местное население использовалось в качестве рабов при добывании каучука, а также слоновой кости. Людей принуждали трудиться откровенно варварскими и бесчеловечными способами, в том числе – отрубанием рук. Эти зверства были задокументированы и отмечены различными путешественниками из самой Европы, что вызвало большой скандал в обществе. Журналисты и писатели подключились к распространению информации о случаях массового террора в колонии. В результате в 1908 г. король Леопольд II под давлением парламентариев вынужден был передать Конго в ведение правительства. За те 23 года, которые он владел этой территорией, погибло по прикидкам около 4-5 миллионов человек, хотя точные данные неизвестны, т. к. учета населения не велось.

Другим примером является восстание в Судане в 1881 г. На тот момент времени эта страна находилась под влиянием Египта. А сам Египет был под контролем англичан, которые выкупили права на Суэцкий Канал. Некто Мухаммад Ахмад провозгласил себя Махди, то есть, ни много ни мало, а мусульманским мессией, после чего поднял бунт против египетских и британских чиновников. Поскольку он отменил налоги и создал теократическое государство, то его движение первоначально было успешно. Несмотря на то, что маххдисты были вооружены преимущественно копьями и мечами, египетские войска терпели поражения, даже некоторых британских генералов постигла неожиданная, но вполне насильственная смерть. Тактика повстанцев заключалась в том, чтобы не ввязываться в крупные сражения, а вместо этого водить армию врага по пустыне, пока не истощатся ее припасы. И это работало. Англичанам даже пришлось существенно скорректировать собственные действия, чтобы не повторять одни и те же ошибки по 10 раз. К 1885 г. они все-таки смогли ограничить пределы разрастания бунта, собственно, Суданом. Мятежная страна была изолирована и предоставлена самой себе. Это дало результаты. Мухаммад Ахмад вскоре умер от болезни. Его место занял его ученик Абдаллах ат-Таиша, усиливший централизацию власти и собравший вокруг себя новую аристократию. Однако ему пришлось столкнуться с большими экономическими трудностями, которые в итоге вылились в массовый голод. Это спровоцировало воинов на мародерства и грабежи, что сильно подорвало авторитет самого Абдаллаха и вызвало большое недоверие местных племен к его движению. Чтобы хоть как-то решить эту проблему, он принялся нападать на своих соседей. В частности, на Эфиопию, что обернулось большими человеческими жертвами. Также он готовился к новому вторжению в Египет. И в итоге в 1896 г. англичане вынуждены были начать против него новую военную кампанию. В этот раз они хорошо подготовились. Даже провели железную дорогу вдоль Нила, чтобы улучшить логистику. К осени 1898 г. британо-египетские силы подошли к Омдурману – столице государства Махди. И 2 сентября состоялась кровавая битва. Суданцы имели 2-кратное, а по некоторым сведениям даже 4-кратное превосходство в живой силе: 50-100 тысяч против 25 тысяч. Но англичане обладали подавляющей огневой мощью, на их вооружении стояли многозарядные винтовки, пулеметы и скорострельная артиллерия. Отряды Махди наступали ровным строем в виде полумесяца. А британцы выкашивали всю эту огромную массу людей новым современным оружием, при необходимости добивая кавалерийскими атаками. В итоге маххдисты были полностью разгромлены. Они потеряли около 12 тысяч человек убитыми и еще 13-16 тысяч раненными (возможно, больше). В то время как англичане потеряли всего 48 человек убитыми и 382 человека раненными. После сражения британские корабли с Нила обстреляли город Омдурман и вынудили его капитулировать. До конца года остатки армии Махди были рассеяны. Сам Абдулла ат-Таиша погиб. Таким образом, религиозное движение, провозглашавшее приход мессии, потерпело поражение. Британцы на пару с египтянами взяли Судан под свой протекторат. Чему, в общем-то, многие были рады, ибо маххдисты успели наворотить такого, что даже местные племена готовы были воевать против них. Всего с 1881 г. число погибших от этого восстания по разным оценкам составило 5-6 миллионов человек. Цифра, надо сказать, немаленькая. Особо отмечу, что произошли эти события на стыке понижательной и повышательной фазы (повышательная началась в 1895 г.).

Египет нужен был англичанам для контроля над Суэцким Каналом. Полноценной британской колонией называть его некорректно. Англичане просто потеснили там османских управленцев. Судан пришлось утихомиривать для обеспечения безопасности Египта. Но англичане распространяли свое влияние и на другие африканские земли, в частности, продвигаясь дальше от Судана на юго-восток – оккупируя современные Уганду и Кению, а также Нигерию на другом конце Континента. Особый интерес для британцев еще представляла южная часть Африки. Стоит заметить, что жизнь на Черном Континенте никак нельзя было назвать спокойной и безоблачной. Среди местных племен процветало рабство, и по уровню развития большинство из них находились где-то на стадии формирования феодализма со всеми вытекающими. В первой половине 19 в. некто по имени Чака создал на юго-востоке Африки свою маленькую Зулусскую Империю. Удалось ему это благодаря железной дисциплине и тирании. Фактически его государство было милитаристским и тоталитарным. Все мужское население в возрасте 20-40 лет мобилизовывалось. А воины должны были получать разрешение на вступление в брак. Внебрачные сексуальные связи, как и любые другие провинности, карались смертью. Завоевания Чаки унесли жизни 1,5 миллионов человек. И так эта империя всех задолбала, что Чаку порешили его же собственные соратники. Правителем зулу стал его единокровный брат Дингане. В общем, как видно, все те же яйца, что и в Средневековой Европе, только в профиль. Дингане ослабил тиранию Чаки. Но затем пришла новая напасть. Зулусов начали теснить потомки голландских поселенцев – так называемые буры (“boer” – по-нидерландски “фермер”). Иммигранты из Нидерландов облюбовали побережье Южной Африки еще в 17 веке. Затем к их любованию присоединились французы и немцы. Земли эти назывались – Капская Колония (столица Капстад). Во время Наполеоновских Войн сама Голландия была захвачена французами. За это англичане забрали Капскую Колонию себе (переименовав Капстад в Кейптаун). Причем они отменили рабовладение, которое там было очень сильно распространено. И в знак протеста многие голландско-французские поселенцы отправились на северо-восток (так называемый Великий Трек). А там они столкнулись с маленькой Зулусской Империей, которая была довольно агрессивна и никого не хотели принимать. Буры вполне успешно оттеснили местных имперцев. Зулу были вооружены в основном копьями и щитами из бычьей кожи. Шансов против голландских ружей у них было не много. В конце концов, Дингане был убит. А его брат Мпанде пошел на территориальные уступки европейцам. Но затем в постимперии Зулу началась феодальная грызня, то есть междоусобные войны. В третьей четверти 19 столетия правителем ослабленного, но пока еще независимого государства стал Кечвайо. И вот в это время в регион снова пришла рыба покрупнее – Великобритания. Причем именно пришла. Так как за счет индустриализации она умела и плавать, и ходить по суше (благодаря шарнирным механизмам). Победить эту рыбу одними традициями было невозможно. К тому времени английские купцы смогли продать зулусам некоторое количество ружей. Но войско все равно по большей части оставалось скрепоносным. В 1879 г. состоялась Англо-Зулусская Война. Ну, как война. Войнушка. Англичане сперва терпели поражения, однако быстро собрались и в итоге победили, что неудивительно. Как и любой другой народ с имперскими амбициями, зулусы достали некоторых своих соседей, поэтому британцам помогали местные жители. В английской армии негров было не меньше, чем, собственно, англичан. В общей сложности погибло 10 тысяч человек. Англичане поначалу заключили с вождями племен договора. Но те опять скатились в междоусобную борьбу, и потому пришлось все это полуфеодальное образование ликвидировать, забрав его под свой прямой контроль. Зулусы поднимали восстания вплоть до 1906 г., но это уже было бесполезно.

Одновременно с зулусскими землями британцы также отнимали территории у буров. Как уже было отмечено, сначала они присвоили себе Капскую Колонию за то, что Голландия в Европе позволила Франции себя захватить. Поскольку англичане отменили рабство, составлявшее основу бурской экономики, то буры эмигрировали на северо-восток, оттеснив зулусов. Но и туда за ними снова приперлись англичане. Часть буров согласилась быть под властью Лондона. Другая же часть ушла еще дальше на север, основав там в 1850-ых гг. Оранжевое Свободное Государство (по наименованию реки) и Трансвааль. Буры постоянно воевали с местными племенами за границы своих земель. С местными племенами за расширение Капской Колонии воевали и британцы. Впрочем, некоторым племенам лучше было бы не воевать совсем, а сразу сдаться европейцам и принять над собою их рациональное управление. Например, племена коса довоевались до того, что из их числа вышла какая-то экзальтированная девушка под именем Нонгкавусе, которая стала всем рассказывать о грядущем восстании духов предков, и что для победы над британцами нужно было уничтожить все посевы и скот, а потом просто ждать. Коса так и сделали. Перебили 400 тысяч голов скота. И в итоге ничего не произошло. Только сами коса вдруг начали умирать от голода (как неожиданно). Их народность сократилась со 105 тысяч человек до 27 тысяч. А потом пришли британцы, которым коса уже особенно-то сопротивляться и не могли. Вот так вот незаурядно воевали негры. Но это лирическое отступление.

В 1860-70-ых гг. в этих районах были открыты залежи алмазов и золота. Британцы стали думать, как подобраться к бурским землям и даже предприняли определенные поползновения. В Оранжевое Государство и Трансвааль хлынули английские рабочие, которые начали приобретать там собственность, тем самым усиливая влияние Лондона. В 1877 г. британцы аннексировали Трансвааль, находящийся в ослабленном финансовом положении. Однако в 1880 г. буры восстали, и произошла первая Англо-Бурская Войнушка. Воевать с бурами – потомками голландских переселенцев – это было не с зулусами и коса развлекаться. Буры одевались в маскировочные на африканском пейзаже цвета, в то время как англичане наряжались в ярко-красные мундиры. В итоге последние потерпели поражение. Буры получили широкую автономию с внутренним самоуправлением, только иностранные договоры заключались с оглядкой на Лондон. Общее число погибших не достигло и 500 человек.

Однако британцы не прекратили своих поползновений на бурские территории. Их аппетиты еще больше возросли с открытием новых золотых рудников. Теперь ползучую коммерческую интервенцию осуществляла компания “Де Бирс” Сесиля Родса. И вскоре в Трансваале британцы завладели уже 80% недвижимости. Лондон требовал предоставить своим подданным такие же экономические и политические права, какие были у местных буров. Но те отказывались. Германия, тоже подключившаяся к колонизации Африки, предложила бурам свою помощь, намереваясь таким образом ослабить влияние Великобритании. Таким образом, на Континенте стало возрастать напряжение, которое неизбежно отражалось на обстановке в Европе. К 1899 г. англичане сконцентрировали на границе с бурскими государствами войска. Те в ответ призвали англичан отойти обратно. Но переговоры ни к чему не приводили. И 11 октября 1899 г. началась вторая Англо-Бурская Война.

Границу перешли именно буры, то есть формально боевые действия начали они. Их маленькие государства не обладали полноценной армией. Но многие мужчины были вооружены и неплохо умели стрелять. Из регулярных войск у них были артиллерийские. Причем на вооружении имелись тяжелые орудия, несколько десятков пулеметов, а также скорострельные 37-мм пушки Максима. Преимущество британцев заключалось в том, что они все-таки могли перебросить на континент большую армию. Но для этого требовалось время. А буры, между тем, рассчитывали на восстание в уже захваченной британцами Капской Колонии. Этот расчет оправдался лишь отчасти. Поначалу буры смогли захватить или взять в осаду несколько приграничных британских городов: например, Ледисмит, Кимберли и Мафекинг (недалеко от Пицане). Кое-кто из Капской Колонии даже перешел на их сторону. Однако общие силы буров не превышали 83 тысяч человек. В то время как британцы к декабрю уже собрали 120 тысяч. Получив численное преимущество, они принялись освобождать свои города. Весной 1900 г. британцы уже вошли с боями в пределы Оранжевого Свободного Государства (ОСГ) и Трансвааля. К июню была захвачена столица Трансвааля – Претория. К осени в войне наступил очевидный перелом, силы буров терпели поражение. Однако сдаваться потомки голландцев не собирались. Они решили начать против своих врагов партизанскую борьбу. Британцы столкнулись с нарушением коммуникаций и нападениями неуловимых отрядов. Теперь даже 250 тысяч солдат не могли обеспечить контроль над территорией. Тогда британцы тоже решили сменить тактику. Они создали систему блокпостов и заграждений из колючей проволоки, ограничив передвижение буров. А также занялись уничтожением хозяйства – разрушением домов и сжиганием посевных площадей. Женщин и детей при этом согнали в концентрационные лагеря, чтобы они не могли оказывать помощь упорно сопротивляющимся мужчинам. Условия в концлагерях, конечно, были не очень хорошими. Буры умирали тысячами. К тому же англичане стали проводить рейды вглубь их территории, используя малые кавалерийские группы и бронепоезда. В итоге к маю 1902 г. вооруженные партизаны вынуждены были сложить оружие.

По условиям Феринихингского Договора территории Трансвааль и ОСГ поглощались Великобританией. Но буры получали широкие права автономии. Все участники боевых действий амнистировались. Лондон возмещал убытки, нанесенные фермерам, и еще оплачивал долги. Голландский язык разрешалось использовать в школах и судах. В отдельном пункте прописывалось, что африканцы (негры) смогут получить избирательные права только после установления бурского самоуправления.

Англо-Бурская Война была не самым большим конфликтом. Но борьба враждующих сторон оказалась весьма упорной. Концентрационные лагеря, построенные британцами, стали эффективным и рациональным, но в то же время жестоким инструментом. Содержащиеся в них родственники партизан часто получали недостаточное пропитание, в результате чего умирали от истощения. Всего за 2,5 года боевых действий погибло от 46 до 75 тысяч человек. Из них: британцев – 26 тысяч. Буров: около 6-8 тысяч комбатантов, и еще 26 тысяч женщин и детей в концлагерях. А также, вероятно, 14-20 тысяч негров. Нужно ли жалеть буров? Пожалуй, да. Но в то же время эти люди были рабовладельцами. А британцы, поглотив их территории, отменили рабство, что является позитивным моментом. В 1909 г. из Капской Колонии, Наталя, Трансвааля и ОСГ был образован Южно-Африканский Союз. В годы Второй Мировой Войны он начал выходить из-под контроля Лондона. И в 1961 г. – на повышательной фазе следующего Цикла – окончательно получил независимость, переименовавшись в Южно-Африканскую Республику (ЮАР). Потомки буров создали систему апартеида, по сути, установили расовую сегрегацию, ограничив чернокожих в политических, экономических и других правах. Это исчерпывающе говорит об их моральных принципах и частично отвечает на вопрос “Нужно ли их жалеть?”. Буры, являясь в некоторой степени прогрессивным Западным обществом колонизаторов, смогли построить более-менее успешное и рациональное государство. Однако они были менее прогрессивным обществом по сравнению с британским, и в этом отношении чем-то напоминали плантаторов Американского Юга.

Пока Великобритания захватывала новые территории на юге Африки, Франция окучивала северо-западное побережье Континента. И чем активнее шел процесс, тем сильнее становились аппетиты. Английский предприниматель Сесил Родс вообще хотел бы соединить оккупированные египетские территории с Капской Колонией, проведя от Каира до Кейптауна железную дорогу. Таким образом, британские владения протянулись бы с севера на юг широкой Красной Линией (так и называлась). Но у французов были планы протянуть свою линию: с запада на восток – от Сенегала до Джибути. Рано или поздно они уперлись бы в Красную Линию англичан. То есть на карте в перспективе вырисовывалось пересечение интересов двух конкурирующих держав. Другой проблемой для железной дороги Родса стали экспансионистские планы Португалии. В Лиссабоне тоже готовили свою линию: от Анголы до Мозамбика – она проходила бы южнее и была не такой протяженной. Британцы оказали дипломатическое давление на Португалию, заставив ее отказаться от планов соединить свои владения на западном и восточном берегу. Этот инцидент 1890 года получил название: Англо-Португальский Кризис.

Но все же главным препятствием для реализации проекта Родса оказалась Германия, которая вклинилась как раз поперек британской Красной Линии в районе современных Танзании, Бурунди и Руанды. Немцы завидовали своим более расторопным конкурентам, и думали над тем, как лучше включиться в колониальную борьбу. Еще в 1884 г. Берлин собрал у себя представителей европейских государств, чтобы установить правила игры. Раздел Черного Континента должен был проходить разумно и с соблюдением порядка, чтобы не допустить столкновений. На конференции договорились уведомлять друг друга о будущих претензиях на те или иные земли. А претензии предписывалось заявлять только по факту оккупации. Все это должно было снизить градус напряжения. Но выработанные принципы на деле соблюдались не всегда.

Так или иначе, Германия в 1885 г. начала потихоньку занимать территории современной Танзании. К тому времени их нельзя было назвать совсем бесхозными. Кое-что контролировал местный занзибарский султан Баргаша ибн Саид. Он имел арабское происхождение и решил повозмущаться. Но вскоре к берегам Танзании приплыли немецкие корабли, и султан возмущаться перестал (ну, разве что только ворчать продолжал себе под нос). Однако в 1888 г. возмущаться принялись местные плантаторы, подстрекая к тому и местное население. Эти уже целое восстание подняли. Они просто немецких кораблей не видели. Берлин быстренько собрал войска и направил их на подавление бунта. В итоге к 1889 г. голоса недовольных притихли. А самого громкого из роптателей немцы повесили. В 1890 г. немцы и англичане заключили Занзибарско-Гельголандское Соглашение. В соответствии с ним Берлин возвращал себе контроль над островом Гельголанд в Северном Море у побережья Германии (утраченный по итогам Наполеоновских Войн), а в Африке закреплял за собой Танзанию и еще Намибию на юго-западном побережье. Взамен Лондон получал контроль над Кенией, а также возможность провести железную дорогу через побережье Танзании. Однако для самой железной дороги этот вариант, как можно догадаться, не являлся оптимальным. В дальнейшем отношения Берлина и Лондона испортились, Соглашение было расторгнуто, и дорога осталась незавершенной.

Между тем, французы в 1898 г. все-таки подошли к британской Красной Линии. Любители лягушачьих лапок умудрились занять Фашоду – населенный пункт на реке Нил (сейчас это город Кодок в Юж. Судане). Англичане ранее предупреждали, что считают русло Нила зоной своих исключительных интересов, и чтобы, соответственно, никто, на эти территории глаза свои не бросал. Поэтому Лондон потребовал от Парижа объяснений. А там, в Париже, некоторые горячие головы предложили даже объединиться с Германией, лишь бы только ничего не отдавать. Но воевать с самой сильной морской державой французы все же не решились. Да и союзничество с Берлином выглядело каким-то противоестественным. Поэтому спор, в конце концов, решился в пользу англичан. Кризис получил название по населенному пункту – Фашодский.

В 1904 г. Франция и Великобритания заключили между собой серию соглашений, фактически поделив сферы влияния в Африке, а также в Азии и Америке. Ключевым регионом, конечно, была Африка. В Америке речь шла лишь об отказе французов от западного побережья острова Ньюфаундленд, который не представлял большого интереса. Таким образом, страны уладили все свои колониальные разногласия, и решили вместе дружить против Германии, военная мощь которой вызывала все больше беспокойства. К тому времени Париж состоял в военно-политическом союзе с Россией. А Лондон сотрудничал с Токио. Надвигающаяся Русско-Японская Война ставила оба государства в непростое положение. Однако Лондон и Париж решили в русско-японских разборках не участвовать, что допускалось договорами. Как бы там ни было, а Германия, рассчитывающая на многовековую вражду французов и англичан – потерпела политическое поражение. Теперь в африканской гонке ей становилось все сложнее находить взаимопонимание со своими конкурентами.

Между тем, Франция довольно успешно решала свои разногласия с другими едоками черного пирога. Заключив соглашение с Великобританией, она также сумела договориться с Италией и Испанией. С Римом Париж договорился о разделе Туниса и Ливии. Ранее эти территории принадлежали Османской Империи, а теперь: Тунис отходил Франции, а Ливия – Италии. И больше никаких взаимных претензий. С Мадридом Париж поделил Марокко: испанцам самое северное побережье и южную часть северо-западного, а французам все остальное. И, вроде, все были довольны. Но тут в Марокко решил приплыть немецкий кайзер Вильгельм II. В марте 1905 г., находясь в Танжере, он заявил, что готов помочь марокканскому султану отстоять свою независимость, и даже предложил заключить оборонительный союз. Главы европейских государств потеряли дар речи. Франция и Германия оказались на грани войны. Момент был выбран как нельзя более подходящий. Россия в то время получала на Дальнем Востоке люлей от наглых японцев, и существенной поддержки своему союзнику оказать не могла. В Париже началась паника. Для разрешения этого кризиса в январе 1906 г. в Испании была созвана Альхесирасская Конференция. А на ней подавляющее большинство стран оказались на стороне Франции. Великобритания и Россия уже имели с ней союзнические отношения. К тому же Великобритания контролировала Гибралтар, и немцев поблизости видеть не желала. Италия готовилась к войне против Османской Империи в Ливии, рассчитывая на помощь Парижа. В итоге Германию поддержала одна только Австро-Венгрия, которая тоже опоздала к колониальному разделу мира (встретились два одиночества). Между тем, британцы на всякий случай послали в Гибралтарский Пролив свой мощный флот. И Берлин вынужден был отступить. Он добился лишь отсрочки на 5 лет в процессе установления французского протектората в Марокко.

Спустя 5 лет кризис повторился. Весной 1911 г. в Марокко вспыхнули беспорядки. Под предлогом защиты своих граждан Париж ввел войска в марокканский город Фес. В ответ на это Берлин отправил в портовый город Агадир свою канонерскую лодку “Пантера”. Северо-западное побережье Африки вот-вот готово было превратиться в арену войны колониальных держав. Но в действительности Германия не так уже и хотела завладеть Марокко. Она готова была отдать его Франции целиком, но требовала себе какую-нибудь компенсацию. Поначалу речь зашла о всем французском Конго. Однако вскоре в конфликт вмешалась Великобритания, и Берлин уже готов был согласиться лишь на часть французского Конго. В итоге эту сравнительно небольшую часть он и получил, присовокупив ее к своим территориям в экваториальной Африке (Камерун). Немецкому обществу приобретения показались обидно незначительными. Поэтому в Германии поднялась агрессивно-патриотическая волна озлобления на Великобританию и, собственно, Францию. Радикалы требовали большего. В самой Франции тоже воспылали ненавистью к Германии, припомнив ей захват Эльзаса и Лотарингии. Ну, и в английской прессе запустился маховик антигерманской пропаганды, распространителям которой не сильно-то и приходилось напрягаться, чтобы вызвать к немцам какие-нибудь негативные чувства. В общем, все ненавидели Германию, а она в ответ ненавидела всех. Только Австро-Венгрия, скромненько стояла в стороночке, не зная даже, что и сказать. Шел 1911-ый год. Совсем немного оставалось до развязывания кровавой Мировой Войны.

Африка большая, и каждый ее регион имеет свои особенности. Вероятно, европейцам легче всего было колонизировать те земли, до которых цивилизация не доходила. Но вся северная половина Континента – та, что граничит с ЕврАзией – испытала на себе влияние ислама. Это вносило свои коррективы. В конце 1890-ых гг. на территории Африканского Рога начало образовываться государство дервишей – религиозных мусульманских фанатиков, ведущих полукочевой образ жизни. Их лидером был Саид Мохаммед Абдилле Хасан. В молодости он пережил глубокое потрясение от осознания успешности миссионерской деятельности западных проповедников. Распространение христианства он посчитал прямой угрозой своим скрепам, и решил начать борьбу с иноверцами и европейцами. Существует история о том, что поводом к настоящей войне послужил некий забавный инцидент. Британские солдаты продали Хасану пистолет, а своим командирам сказали, что Хасан у них пистолет украл. Британский вице-консул написал по этому поводу Хасану оскорбительное письмо. Тот рассвирепел и объявил всему живому газават в тыщадевятсотдевяностодевятой степени. Шутки шутками, но Хасану оказывали поддержку Османская Империя и Германия, что вызывало дополнительное раздражение Великобритании. В 1898 г. дервиши сумели захватить Буръо – крупный город на территории Британского Сомали. Разобраться с религиозными фанатиками вызвались эфиопы, которые тоже подпадали под газават, ибо являлись православными. Они организовали экспедицию против дервишей и угнали у них множество верблюдов. Хасан в ответ напал на эфиопов и угнал у них еще больше верблюдов, чем те угнали у него. А затем он снова напал на эфиопов и угнал у них еще больше верблюдов. С уверенностью можно сказать, что, как минимум, в угоне верблюдов Хасан действительно преуспел. Эфиопы явно терпели поражение. Поэтому за дело вынуждены были взяться серьезные дяди: британцы и еще итальянцы, которые тоже поблизости ошивались. Однако дервиши оказали упорное сопротивление. Настолько упорное, что до начала Первой Мировой Войны разобраться с ними так и не удалось. Хасан построил вокруг своих владений мощные крепости. Только в 1920 г. англичане додумались разбомбить эти крепости самолетами. К тому времени Государство Дервишей стало распадаться. Объединенные с большим усердием племена решили, что собственные интересы важнее священной войны с иноверцами. Тем более что сам Хасан уже давно превратил эту войну в банальную борьбу со своими личными врагами. В итоге дело его потерпело крах, а сам он умер от гриппа. В 1920 г. британцы заняли столицу дервишей Талех и наконец-то разогнали весь этот курятник.

В ходе колонизации Африки, отдельные страны, как это ни странно, сумели сохранить свою независимость. Таковой была Эфиопия, располагающаяся на Сомалийском Полуострове. В этом государстве с древнейших времен широкое распространение получило христианство. И основной религией, в общем-то, являлось православие. Англичане с середины 19 века думали, как лучше подобраться к Эфиопии. Император Теодрос II объединил разрозненные провинции, установил централизованное правление и сделал страну сильной. Однако, поддавшись на провокации, в гневе заключил британских граждан в тюрьму, предоставив Лондону повод для объявления войны (в 1867 г.). Британцы Эфиопию, можно сказать, захватили. Причем сразу же в один присест. Теодрос II покончил с собой. Но удержать эту африканскую империю за собой британцам не удалось, т. к. расходы оказались чрезмерно большими. В конце столетия Эфиопию возжелали итальянцы. Но итальянцы – это, как известно, не британцы. К тому же эфиопам свою поддержку (в том числе оружием) решила оказать Россия. Казалось бы: где Россия и где Эфиопия. Но, видимо, ключевое значение здесь имела религия. В итоге любители спагетти потерпели сокрушительное и позорное поражение. В Битве при Адуа их общие потери превысили 15 тысяч человек. А всего за два неполных года (1894-1896 гг.) только убитыми итальянцы потеряли 12 тысяч (их соперники – 17 тысяч). В конечном счете, Риму пришлось признать суверенитет Эфиопии, да еще и выплатить ей контрибуцию, что стало просто нонсенсом. Это ж надо! В период колонизации Черного Континента европейское государство платит контрибуцию африканскому государству. Вот такие вот неудачливые колонизаторы были эти итальянцы. Они попробуют захватить страну во второй раз уже после прихода к власти Бенито Муссолини (в 1930-ых гг.). Ну, а пока сконцентрируют свои усилия на колонизации побережья Африканского Рога, и будут в этом чуть более успешны (сама Эфиопия выхода к морю не имела).

Впрочем, не все так плохо было у юных империалистов с Апеннинского Полуострова. Еще в 19 веке Рим положил свой глаз на Ливию. Африканская страна располагалась прямо под Италией. Но была одна проблема – она принадлежала Турции. К началу 20 столетия на Турцию всем стало начихать. Италия, заручившись нейтралитетом европейских держав, начала борьбу за свой кусок Черного Пирога. Вторжение в Ливию выставлялось как необходимость. Видите ли, в Стамбуле не заботились о простых ливийцах, держали их в нищете и порабощении. Оно, в общем-то, даже в чем-то было правдой. Османская Империя не была способна превратить ранее захваченные территории в цветущий оазис. И все же с пропагандой итальянцы явно переборщили. Примечательно, что на тот момент времени Италия уже входила в так называемый Тройственный Союз (от 1882 г.), объединявший ее с Германией и Австро-Венгрией. И хотя на карте этот Союз выглядел красиво, но в реальности он был так себе. Теперь появился еще один повод для разногласий. Берлин был недоволен действиями Рима в Ливии, так как немцы сотрудничали в военно-технической области с турками. Но все же активного противодействия Италии никто не оказал. Вторжение на африканское побережье началось 28 сентября 1911 г. Захват Триполи с последующей высадкой десанта прошел сравнительно легко. Но дальше начались проблемы. Турецкая армия, к тому времени далеко не самая боеспособная, стала оказывать сопротивление, привлекая к этому местные иррегулярные силы. К концу года продвижение итальянцев затормозилось. Турки сумели одержать несколько локальных побед. Но инициатива все же была на стороне захватчиков. К тому же они имели численный перевес (100 тысяч против 28-40 тысяч). Сражения велись на суше, на море, и в воздухе. Весной 1912-го года итальянцы принялись обстреливать турецкие позиции в проливе Дарданеллы. Это привело к закрытию пролива. Почти две сотни коммерческих судов застряли в Мраморном Море. Это ударило, в том числе, по российской торговле. Лондон уговорил Стамбул на время открыть проливы для торговых судов, а Рим попросил не использовать эту ситуацию в своих целях. Стамбул согласился, и тут же обнаружил в Мраморном Море прорвавшиеся итальянские военные корабли. В мае любители спагетти захватили остров Родос (сейчас принадлежит Греции), а затем и другие острова Архипелага Додеканес. Итальянцы впервые в истории применили авиацию в боевых целях: они проводили бомбардировки турецких позиций с самолетов и дирижаблей, также велась воздушная разведка и фотосъемка. Летом 1912 г. Албания и Македония подняли антитурецкие восстания. А в сентябре уже начались Балканские Войны, которые еще больше ослабили Османскую Империю. К тому времени мира хотели уже все. В том числе и сама Италия, которая изначально не рассчитывала на затяжную войну. Также забеспокоились европейские державы. В частности, Австро-Венгрия опасалась освободительных движений в зависимых от нее землях. А во Франции население выступило с осуждением итальянской агрессии. В итоге стороны пошли на заключение мирного договора в Лозанне. В соответствии с ним Порта даровала Ливии автономию и выводила свои войска. Италия же, приступив к оккупации территории, обязалась вывести войска с островов Додеканес (в реальности это произойдет лишь в 1940-ых гг.).

Число погибших в этой войне вряд ли превысило 20 тысяч человек: 3-7 тысяч потеряли итальянцы и 14-18 тысяч турки. Вроде бы, Рим добился того, чего хотел. Но в действительности неуклюжая колониальная экспансия Италии представляет собой ярчайший пример деструктивного империализма. Правительство потратило на войну в 2-3 раза больше денег, чем планировало. Отношения с членами Тройственного Союза – Германией и Австро-Венгрией – были испорчены, что, по сути, привело к его развалу (в первоначальном виде). Боевые действия вызвали недовольство и членов Антанты. Сама по себе Ливия на тот момент времени не представляла большой ценности (нефть еще не нашли). После ухода турок там начались восстание местных племен, которые пришлось подавлять силой и жестокостью. В конечном счете, африканский берег превратился для любителей спагетти в настоящую головную боль. Утихомирить племена удалось только к середине 1930-ых гг. Но потом началась Вторая Мировая Война. И в ходе нее Италия, в конце концов, потеряла контроль над Ливией.

От колонизации Африки у Италии, кажется, было больше проблем, чем пользы. Эта страна опоздала к разделу Черного Континента. Все самое лучшее уже успели себе забрать Великобритания и Франция. Они и стали ядром Антанты. В антагонизме к ним стояла Германия. Ее экспансия на Черном Континенте была куда более успешной, чем забавные потуги Италии. Но все-таки она вступила в африканскую гонку тоже достаточно поздно. И, конечно же, в процессе колонизации немцы с местным населением особо не церемонились. Негров сгоняли с земель, порабощали и постоянно ущемляли в правах, если таковые вообще у них имелись. Это закономерно приводило к восстаниям. Так, например, в январе 1904 г. в Юго-Западной Германской Африке вооруженное сопротивление поднял Самуэль Магареро – вождь племен гереро, который до этого сотрудничал с немецкой администрацией. Инсургенты перебили более 100 немцев, среди которых были женщины и дети, а раненых солдат подвергли пыткам. В ответ на это из Берлина был вызван дополнительный корпус во главе с генералом Лотаром фон Трота, который занялся подавлением бунта. Против хорошо оснащенной и тяжеловооруженной немецкой армии у гереро, конечно, не было шансов. Хотя они и владели винтовками. Но немцы владели артиллерией и пулеметами, а также имели железную дисциплину. В Битве при Ватерберге 11 августа племена потерпели полное поражение. Трота вытеснил их в пустынные восточные земли, и организовал преследование. Примечательно, что восставших сопровождали их семьи. Поэтому в пустыню также бежали женщины и дети. Большая часть из них в итоге умерла от истощения. Многие были настигнуты и убиты. Кое-кому удалось укрыться в британских землях. Но те, кто не успел уйти от немецких солдат и не был убит на месте – те были согнаны в концлагеря и превращены в каторжников. Трота, по сути, настаивал на полном истреблении гереро. Однако в Берлине решили, что прагматичнее использовать выживших в качестве рабочей силы, что и было сделано. В итоге погибло около 65 тысяч представителей гереро (80% племени) и еще около 10 тысяч представителей нама (половина племени). В 1980-ых гг. ООН признала эти действия Германии геноцидом.

В июле 1905 г. вспыхнуло восстание уже в Восточной Германской Африке. Здесь местное население поднялось против репрессивных законов и повышения налогов. Немцы использовали эти земли для выращивания хлопка. Мятежники начали сжигать плантации, нанося ущерб колонизаторам. Но затем рациональности европейского человека негры, как это часто случалось в Африке, противопоставили магию и языческие обряды. Некто по имени Нгвали Кинджиктиль создал культ Маджи-Маджи. Его последователи использовали “святую воду”, которая должна была защитить от пуль и снарядов – буквально разжижить их. Этого, конечно, не произошло. Пули и снаряды вполне успешно разрывали плоть и наносили смертельные ранения инсургентам. Для подавления восстания немцы, в том числе, принялись сжигать посевы мятежников и отравлять их колодцы. В итоге все это привело к гибели примерно 75-300 тысяч человек.

Истребление африканского населения, безусловно, является проявлением жестокости и бесчеловечности. Но колонизация Черного Континента европейцами также имела для туземных жителей и положительные последствия. Например, Западный человек, сумевший победить тропические болезни, принес вместе с собой современную медицину и научил негров гигиене. Другим важным достижением была отмена рабства на большей части захваченной территории. Некоторые европейские страны, конечно, сами порабощали африканцев. Но две крупнейшие колониальные державы – Великобритания и Франция – все-таки стремились рабство ликвидировать. В итоге на оккупированных англичанами и французами землях сотни тысяч освобожденных рабов смогли вернуться к себе домой. Рабство процветало в Африке с глубокой древности. И только европейский человек смог отменить эту порочную практику. Хотя полностью искоренить рабство не удалось до сих пор. Но в любом случае процесс был запущен. Европейцы, колонизировавшие Африку, также улучшали инфраструктуру, прокладывали дороги, возводили мосты, строили современные больницы. Например, мост у водопада Виктория, соединяющий между собой Замбию и Зимбабве, был построен англичанами в 1905 г., и он до сих пор является единственным железнодорожным путем сообщения между двумя странами. Еще одним важным следствием колонизации стало повышение грамотности местного населения. Европейцы подарили африканцам современные технологии, что повысило общий уровень выживаемости и защиты общества. До прихода европейцев местные племена совсем нельзя было назвать миролюбивыми. Они точно так же вели между собой постоянные войны, истребляя друг друга, порабощая и творя жестокости. Но повышение уровня образования и новые технологии Запада позволили племенам объединиться в большие государства с более рациональными и совершенными системами управления. Любое развитие происходит через преодоление стрессовых ситуаций. Современные Западные страны достигли такого уровня развития, что перестали воевать друг с другом. Они друг с другом сотрудничают и находят взаимовыгодные схемы партнерских отношений. Африка постепенно движется в этом направлении. И хотя до уровня Запада ей еще очень и очень далеко. Но столкновение с европейцами, перенимание их технологий и получение их знаний – значительно ускорило процесс развития.

Все это, конечно, не оправдывает жестокое обращение с туземцами и не отменяет преступлений, совершенных белым человеком. Но, возвращаясь к главной теме, стоит заметить, что истребление местного населения все-таки являлось локальным событием. В масштабах всего мира последствия были не очень большими. Куда важнее было то, что европейские державы в процессе раздела Черного Пирога постоянно сталкивались между собой (что и было проиллюстрировано). До определенного момента времени большой войны удавалось избегать. Но напряжение постепенно нарастало, и противоречия становились все сильнее. Взаимное недовольство друг другом накапливалось. Германия, которая слишком поздно начала колониальную экспансию, чувствовала себя обделенной. И свои захватнические устремления она решила реализовать непосредственно в ЕврАзии. Таким образом, Гонка за Африку, стала прологом, своего рода прелюдией к по-настоящему крупному конфликту. И таких прелюдий по всему земному шару было несколько.

Азия

Линия противоречий между крупнейшими державами проходила не только по Черному Континенту. У индустриально развитых государств существовали разногласия и в отношении павшего Китайского Дракона. Одним из отражений этих разногласий стала Русско-Японская Война. Как раз во время нее произошла Революция 1905 года. Впрочем, начать, наверное, следовало бы не с этого. А с обозначения на карте Тихоокеанского Региона нового серьезного игрока с имперскими амбициями. Это была Страна Восходящего Солнца, возвышение которой стало неожиданностью как для России, так и для всей Европы.

Японо-Китайская Война 1894-95 гг.

Дело в том, что Япония во второй половине 19 в. умудрилась провести у себя модернизацию армии и экономической системы. В стране запустилась индустриализация. Усилившись, Токио захотел выйти из изоляции, в которой добровольно находился многие годы. Проще говоря, настало время для территориальной экспансии. В первую очередь японцы обратили свой взор на китайские земли. В 1894 г. они оккупировали Корейский Полуостров, находящийся под контролем Пекина. Затем они с боями вторглись непосредственно в Поднебесную. Заняли Ляодунский Полуостров и некоторые города на Шаньдунском Полуострове. Китайская армия терпела поражение на суше и на море. И в итоге в 1895 г. Пекин вынужден был пойти на заключение позорного Симоносекского Договора. Он предполагал передачу Токио острова Тайвань, архипелага Пэнху (рядом), Ляодунского Полуострова, и еще выплачивание огромной контрибуции (в размере 30% от японского ВВП), кроме этого Корея становилась независимой и напрямую попадала в сферу влияния Токио. Но Россия, Германия и Франция решили, что для маленькой дерзкой Японии это будет слишком жирно. Поэтому Ляодунский Полуостров был оставлен под юрисдикцией Китая, который в 1898 г. частично сдал его в аренду России. Николаю II нужен был незамерзающий порт на Дальнем Востоке, и он его получил (Порт-Артур). Также Россия добилась права на строительство Китайско-Восточной Железной Дороги через Маньчжурию. В свою очередь Германия получила значительную часть Шаньдунского Полуострова, тем самым присоединившись к колониальному разделу Поднебесной. Токио, естественно, обозлился. У него из-под носа фактически увели его собственное завоевание. К тому же российская железная дорога в Манчжурии должна была пройти слишком близко от Корейского Полуострова, что создавало новые угрозы. В общем, Япония затаила обиду как на Германию, так и на Россию.

Ихэтуаньское Восстание 1898-1901 гг.

Японо-Китайская Война 1894-95 гг. унесла от 15 тысяч до 40 тысяч жизней. Не очень много. Но она, по сути, ознаменовала собой рост напряжения между крупными геополитическими игроками, а также между промышленно-развитыми государствами. Китай не являлся промышленно-развитым, однако был очень крупной страной. Дележ его территории провоцировал конфликты как между индустриальными державами, так и внутри него самого. Вообще, Поднебесная к тому времени находилась в весьма плачевном состоянии. Поражение от англичан во время Опиумных Войн на повышательной фазе предыдущего Цикла привело к мощнейшему Восстанию Тайпинов. Его подавили. Но после этого положение дел в Империи Цин только ухудшилось. Теперь уже маленькая Япония отщипывала кусочки от большого Китая. А уж европейцы и вовсе дербанили его, как только могли. Фактически шла ограниченная колонизация Поднебесной, что, естественно, вызывало недовольство населения. У колонизации, были, конечно, и плюсы. Но китайцы считали, что минусов было больше. Страну заполонили христианские миссионеры, распространяющие свою религию и свои обычаи. Иностранные торговцы приносили с собой новые технологии, которые оказались более эффективными, из-за чего местные работники, задействованные в оказании традиционных услуг, становились ненужными. Скажем, прокладка железных дорог лишила средств к существованию различных носильщиков и перевозчиков. К тому же нередко строительство сопровождалось разрушением домов и уничтожением полей. На рынках и базарах Западные товары начинали теснить предметы кустарного производства. Это приводило к отмиранию народных промыслов и разорению ремесленников. Ситуация ухудшилась после демобилизации солдат, которые пополнили армию безработных. Но с проблемами сталкивались не только простолюдины. На фоне общей деградации экономики и социальной сферы политическая жизнь также становилась неспокойной. Между элитами начиналась борьба за власть. В 1886 г. вдовствующая императрица Цыси, исполняющая обязанности регента, передала бразды правления государством в руки молодому императору Цзайтяню (также – Гуансюй), который достиг совершеннолетия. Но Цзайтянь, осознавая отсталость Китая в современном мире, захотел провести модернизацию. Цыси не одобряла реформы. И тогда реформаторы решили избавиться от нее. Однако Цыси опередила их и сама совершила государственный переворот. В 1898 г. Цзайтянь был отстранен от власти. Но спокойствия это не принесло. К тому времени в Китае уже давно распространялось тайное движение ихэтуаней. Они выступали против колонизации, засилья европейской культуры и Западных технологий, и требовали возвращения к древним традициям. Поскольку они уделяли большое внимание физическим тренировкам и практиковали кулачные бои, то англичане прозвали их боксёрами.

Первые небольшие выступления начались еще в 1897 г. А в ноябре 1899 г. лидеры движения призвали к восстанию всю страну. Впрочем, ореол действия бунтовщиков ограничился столичным регионом и близлежащими провинциями. Но и этого было достаточно, чтобы напугать императорскую аристократию. Цыси поначалу поддержала Ихэтуаней. Она разделяла их ненависть к Западной Цивилизации. Однако “движение праведного кулака” вскоре переросло в беспорядки, а в рядах восставших зазвучали политические лозунги. Китайцы не любили правящую династию маньчжуров. И народное недовольство могло превратиться в попытку свержения власти. Тем не менее, Цыси смогла заключить с восставшими перемирие. Она просто перенаправила их агрессию на иностранцев, заставив отказаться от внутриполитических претензий.

Русские и британцы первыми осознали масштабы надвигающейся катастрофы. Они физически присутствовали в разных регионах Китая. Но их сил для подавления восстания оказалось недостаточно. К 1900 г. движение боксёров уже насчитывало до 200 тысяч человек. Вскоре начались нападения на европейские концессии. Белых людей вырезали. А христианские храмы сжигали и разоряли. В июне восставшие вошли в Пекин и взяли в осаду Посольский Квартал, в котором находилось много европейских граждан. Осада продолжалась два месяца и сопровождалась многочисленными попытками штурма. Среди иностранцев погибло 75 человек, и еще 170 было ранено. Параллельно восставшие учинили массовую расправу над китайскими христианами. Но прорвать оборону Посольского Квартала европейцев так и не смогли. В августе к ним на помощь подошли основные силы Западных держав.

Интервенцию осуществили наиболее крупные индустриальные государства: Великобритания, Россия, Германия, Франция, Австро-Венгрия, Италия, США, а также Япония. У всех у них были коммерческие интересы в Китае. Но пока их войска добирались до Поднебесной, ихэтуани успели захватить еще несколько городов и казнить десятки, если не сотни европейцев. Также были осуществлены нападения на Харбин, в котором русские прокладывали железную дорогу (КВЖД). Вся построенная инфраструктура при этом уничтожалась. А в июле был обстрелян уже, собственно, российский приграничный город Благовещенск, после чего русскими были истреблены тысячи проживающих в городе мирных китайцев. В июле союзники начали полноценное вторжение. В ответ на это императрица Цыси призвала на защиту отечества регулярную армию, которая оказала восставшим поддержку. Впрочем, действия китайской правительницы были хаотичными и непоследовательными. Она одновременно демонстрировала свою благосклонность ихэтуаням и в то же время заискивала перед иностранцами. Вероятно, это объясняется страхом как перед теми, так и перед другими.

Как бы там ни было, но 13 июля союзники взяли Тяньцзинь, который предварял дорогу на столицу. Затем интервенты с боями подошли к Пекину. И 14 августа начался штурм города. Императрица Цыси вместе со свергнутым Цзайтянем бежали на юго-запад вглубь страны. Переговоры с оккупантами по каким-то причинам начаты не были, равно как никто не позаботился об организации полноценной обороны. В итоге в течение двух дней силы союзников захватили столицу, после чего она была подвергнута разграблению. На севере тем временем русские войска начали занимать Маньчжурию, переходя на другой берег Амура. Когда Цыси убедилась в том, что ихэтуани, вооруженные в основном мечами и копьями, не способны эффективно бороться с иностранцами – она приказала собственной армии подавить восстание. Затем были начаты переговоры с интервентами.

В конечном счете, Восстание Ихэтуаней обернулось для Китая серьезными потерями, загнав страну в еще большую экономическую и социальную яму. По Заключительному Протоколу Поднебесная обязалась: выплатить внушительную контрибуцию (16 785 тонн серебра); принести извинения семьям убитых дипломатов; казнить предводителей бунтовщиков; предоставить иностранцам право возвести от столицы до побережья 12 опорных пунктов; допустить оккупационные войска для защиты посольских миссий; запретить все сообщества, агрессивно настроенные против иностранцев; срыть форты Дагу (Тяньцзинь); прекратить сбор налогов; и возвести христианские памятники. Также в Китай запрещалось в течение двух лет поставлять оружие. Осознав отсталость своего государства, императрица Цыси занялась реформами. Однако они сильно запоздали и уже не смогли предотвратить обрушения страны в полномасштабный внутренний передел (подробнее об этом в другом разделе).

Что касается количества жертв, то в ходе восстания было убито 32 тысячи китайских христиан и 200 европейских миссионеров. Военные потери России составили 300 человек, Японии – более 600, остальные страны потеряли десятки убитыми. Китай же потерял тысячи комбатантов. А общие потери оцениваются в 100-115 тысяч человек.

Русско-Японская Война 1904-05 гг.

Совместное подавление Боксёрского Восстания, вопреки ожиданиям, не привело союзников к примирению. Япония продолжала рассматривать Россию и Германию как своих прямых конкурентов, мешающих ей делить китайский пирог. Но если оккупация Россией Маньчжурии сама по себе не вызывала большого недовольства, то вот за безопасность Кореи в Токио переживали не на шутку. В 1901 г. японский представитель поехал в Петербург на переговоры. Его предложение было следующее: “Маньчжурия – России, Корея – Японии”, с соответствующими гарантиями. Но русский император Николай II не желал усиления японцев на Корейском Полуострове, поэтому выкатил ряд условий. Среди них были: ограничение численности и времени пребывания японских войск в Корее; а также свободное прохождение русских судов через Цусимский Пролив (между Японией и Кореей, если точнее – то между Японией и островами Цусима). Дело в том, что у самой России в Корее на реке Ялу (приграничье) имелись лесные концессии, которые Петербург хотел использовать для дальнейшего проникновения на Полуостров. В общем, стороны к взаимопониманию не пришли.

Не желая долбить головой русскую стену, правительство Японии взяло и заключило союз с Великобританией. Этот союз предполагал существенную помощь в случае войны той или другой стороны с двумя и более противниками, война же с одним противником предполагала нейтралитет. Фактически англичане позволили Японии разобраться с Россией в одиночку без вмешательства других держав. Лондон беспокоился за свои колонии в Азии, поэтому с настороженностью смотрел на российскую экспансию, желая притормозить ее. Но в то же время начинать крупную войну без весомого повода Туманный Альбион не хотел. К слову сказать, между Россией и Францией тоже был заключен военный союз, но он предполагал взаимную помощь в случае нападения Германии и Италии на Францию, либо Германии и Австро-Венгрии на Россию. Так что в конфликт с Японией Франция вмешаться никак не могла.

Вероятно, боевых действий между армиями Петербурга и Токио на Дальнем Востоке можно было бы избежать. Но министр внутренних дел Плеве всячески способствовал развязыванию конфликта со Страной Восходящего Солнца. Он даже якобы утверждал, что “маленькая победоносная война” позволит предотвратить революцию. В свою очередь Япония тоже мечтала проучить Россию, отомстив ей за Ляодунский Полуостров. Да и Корею она ни с кем делить не собиралась. Таким образом, к войне стремились обе враждующие стороны. И Петербург, и Токио постоянно шли на обострение ситуации.

В апреле 1903 г. Россия по заключенному ранее договору должна была вывести свои войска из Маньчжурии. Но, начав уже вывод, она потребовала от Китая закрыть регион для иностранной торговли. В Пекине с этого слегка прифигели. А Великобритания, США и Япония выразили России протест, одновременно посоветовав Пекину ни на какие дополнительные условия не соглашаться. В мае Россия решила потроллить уже саму Японию. Она перебросила на реку Ялу своих солдат, переодетых в гражданскую одежду, которые начали фактически строительство военной базы. Летом переброска войск ускорилась через Транссибирскую Магистраль. Японии все это надоело, и она решила уже, наконец, начать войну. США и Великобритания поддерживали.

На первый взгляд Россия была больше и мощнее, ее население в три раза превышало население Японии. Но в действительности на Дальнем Востоке людей проживало очень мало. Количество войск там составляло всего 150 тысяч человек, причем основная масса была задействована в охране границы и ключевых объектов. Россия готовилась к войне. В частности, достроила Транссиб. Но его пропускная способность оставалась низкой – 30-тысячный корпус ехал от Москвы до Кореи целый месяц. То есть перебросить большую армию на основной театр военных действий в короткие сроки было невозможно. Еще не менее важным являлось качественное превосходство японского оружия над российским. Например, Страна Восходящего Солнца располагала достаточным количеством пулеметов, которых было не очень много у русских. Также и на флоте: японские корабельные орудия били дальше, а снаряды несли в себе больше разрушительной силы. С модернизацией армии Токио помогали англичане.

Япония начала войну 9 февраля 1904 г. с атаки на Порт-Артур и корейский порт Чемульпо, в котором находились русские корабли. Бой у Чемульпо закончился победой японцев, после чего началась их высадка на Полуостров. С Порт-Артуром же все оказалось куда сложнее. В первый день победа японцев выглядела не столь однозначной, хотя несколько сильнейших российских кораблей было повреждено. Однако установление блокады порта заняло время, и об успехе всей операции можно было отрапортовать лишь в мае месяце. К тому времени на минах успел подорваться и затонуть броненосец “Петропавловск”, команда которого – 650 человек – почти полностью погибла, включая вице-адмирала Макарова.

После высадки на Корейском Полуострове японцы вторглись в Маньчжурию. Сама высадка прошла весьма успешно и практически не встретила сопротивления русских. Потери у японцев были только в кораблях в результате морских сражений. В мае 2-я Японская Армия выдвинулась в сторону Порт-Артура, по пути занимая Ляодунский Полуостров. Русские отступали. И в июле Порт-Артур оказался в осаде. Она продолжалась около 5 месяцев. Японцы своей дальнобойной артиллерией наносили существенный урон как защитникам крепости, так и находящимся в порту кораблям 1-ой Тихоокеанской Эскадры. Эскадра пыталась прорваться во Владивосток, но у нее это так и не получилось. Равно как и провалилась попытка деблокады извне. В итоге в январе 1905 г. русские после успешного штурма японцами ключевой высоты вынуждены были капитулировать. 1-ая Тихоокеанская Эскадра к тому времени была почти полностью уничтожена. Впрочем, сами японцы за время осады и штурма понесли потери в живой силе несопоставимые с русскими войсками (до 110 тысяч убитыми, раненными и умершими – против 31 тысячи убитыми и ранеными, и еще 23 тысяч пленными).

Тем временем, в Маньчжурии в конце лета и осенью состоялось два кровопролитных сражения: при городе Ляоян и на реке Шахэ. В первом японские потери оказались выше российских (24 тысячи против 19 тысяч), а во втором, наоборот, русские потеряли 40 тысяч человек против 25 тысяч японцев. Но в любом случае оба сражения закончились отступлением русских на север к Мукдену, что, по сути, было поражением.

Поскольку Япония была островным государством, то российскому флоту представилась возможность действовать на ее морских коммуникациях. Русские корабли в течение 1904 г. постоянно досматривали японские торговые суда на предмет военной контрабанды. Часть судов захватывали или уничтожали. Операции проводились как в Тихом Океане, так и вблизи Африканского Побережья (например, в Красном Море у Суэцкого Канала). Один раз даже захватили британский пароход “Малакка”, что вызвало международный скандал и чуть было не привело к вступлению Великобритании в войну. Самой же успешной операцией русских кораблей стало потопление конвоя Хитати-Мару, состоящего из 3 транспортных судов (погибло 1400 человек). Подобные действия, по сути, представляли собой ограниченную морскую блокаду. Что наряду с морскими сражениями в Восточной Азии, наверняка, оказало определенное влияние на стоимость товаров. Индекс Цен США, Великобритании и Франции начал расти в 1895 г. Как раз в это время стало нарастать и напряжение между ведущими державами. В Азии произошла Японо-Китайская Война, Восстание Ихэтуаней с последующим подавлением, и Русско-Японская Война. Хотя по своим масштабам она не могла привести к значительному повышению цен. Настоящий рост произойдет уже во время Первой Мировой Войны.

Капитуляция русских в Порт-Артуре позволила японцам перебросить войска с этого направления в Маньчжурию. Для недопущения этого русские устроили кавалерийский набег на портовый город Инкоу, через который проходили железнодорожные пути. И хотя город был подожжен, его телеграфные и телефонные линии перерезаны, а два поезда сошли с рельс, но общий итог всего рейда оказался не очень впечатляющим. Пламя пожара осветило местность и позволило японцам вести прицельный огонь по противнику. Атака же русских конников на укрепленные позиции и вовсе привела к большим потерям. А затем отступающий русский отряд еще чуть было не окружили в ходе преследования. В итоге из 7000 кавалеристов 408 было убито и ранено. А японцы, быстро восстановив ж/д сообщение, все равно смогли осуществить переброску войск из Порт-Артура.

В конце января русские войска попытались перехватить инициативу и пошли в атаку в районе Сандепа (чуть южнее Мукдена). Они даже имели некоторый успех. Но главнокомандующий Маньчжурской Армией Куропаткин, посчитав понесенные потери слишком большими, а риски слишком высокими, на 4-ый день боев остановил наступление.