Прощание с Туруханском.

13 августа 2018 -

Борис Аксюзов

Рейтинг: +3

408 просмотров

Комментарии (3)

| # 20 августа 2018 в 12:33 +3 |

| # 4 сентября 2018 в 11:50 0 |

| # 30 августа 2018 в 23:35 0 |

Сразу после завтрака Дронова вызвали к начальнику.

В его кабинете было накурено и жарко, и сам майор сидел за столом без мундира, в рубашке с расстегнутым воротом.

- Заключенный номер…, - начал было докладывать Дронов, но начальник остановил его:

- Присаживайтесь, Григорий Матвеевич.

За все время пребывания Дронова в колонии к нему никто так не обращался, и поэтому он продолжал стоять, не понимая происходящего.

- Садитесь, садитесь, - повторил начальник, неожиданно улыбнувшись.

Потом он встал, застегнул пуговицу на вороте, взял со стола лист бумаги с печатным текстом и прочел его почти на одном дыхании:

- Согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР о реабилитации лиц, осужденных по вашему делу, вы, гражданин Дронов Михаил Иванович, освобождаетесь из заключения с восьми часов сегодняшнего дня и направляетесь по месту вашего прежнего жительства, в город Ленинград, для решения вопросов трудоустройства и проживания. Вам вручаются: временный документ, удостоверяющий личность, билет на пароход до Красноярска, требование для приобретения железнодорожного билета до Ленинграда и необходимая сумма денег. Прошу расписаться в получении вышеуказанного и покинуть расположение колонии до двенадцати часов пополудни.

После этого напряженного чтения, начальник тяжело опустился на стул, вытер со лба пот и пояснил:

- Пароход должен был прийти сегодня в пятнадцать ноль-ноль, но мне только что сообщили из Игарки, что он задерживается на сутки. Так что вам придется переночевать в Доме для приезжих и питаться в леспромхозовской столовой. У нас вы уже с довольствия сняты…

Упомянутое обстоятельство показалось ему почему-то смешным, а, может быть, даже радостным, и он вновь широко улыбнулся.

В бараке, куда Дронов вернулся после посещения кабинета начальника, было почти пусто: заключенных уже увезли на лесоповал. Только в дальнем углу возле узенького окошка под потолком валялся на нарах Вася Шнурок, который был освобожден от работ по причине слабого здоровья, да у печки заваривал себе чифир Сёма Бурый, считавший труд на зоне недостойным делом для вора в законе.

- Ну, Дрон, что сказал тебе новенького гражданин начальник? – поинтересовался он.

- На волю отпустил, - ответил Дронов, еще не осознавший полностью того, что произошло.

- Везет вам, врагам народа, - вздохнул Сёма и попробовал крепость напитка, который готовил каждое утро. – Говорят, что вас всех скоро отпустят. Мол, товарищ Сталин перебрал маленько с 58-ой статьей, а теперь новая власть вернет вам все назад: и работу, и квартиры, и баб. Хотя насчет последнего я сильно сомневаюсь. Бабы – они отроду шалавы, ждать долго не любят. Вот ты сколько отсидел?

- Считай, десять лет, - ответил Дронов, доставая из-под матраса пустой «сидор» и засовывая в него тюремную куртку.

- Жена хоть одно письмо прислала за этот срок?

- Нет. Она на суде свидетелем выступила, что я действительно был вредителем. Мы вместе с ней на одном заводе работали.. Я – начальником цеха, а она – учетчицей.

- Ну, тогда тебе легче. Ты хоть знать будешь, что на стерве женился, а не воспитал ее в собственном коллективе… Пароход когда будет?

- Начальник сказал, что завтра.

- Ночевать будешь в Доме для приезжих?

Дронов задумался.

Это двухэтажное здание, выкрашенное зачем-то в какой-то блеклый голубой цвет, находилось прямо напротив ворот колонии, и каждое утро, когда их выводили на работу, он видел возле него женщин, приехавших на свидание к мужьям. Родители приезжали в их колонию редко, пожилым трудно было выдержать долгую и трудную дорогу в эти удаленные места, знакомые всем как Туруханский край, хотя на карте страны такого не значилось.

Женщины стояли тесной группкой на специально отведенном пятачке за палисадником, напряженно вглядываясь в лица заключенных. Иногда кто-либо из них поднимала руку, узнав своего мужа, но делала это молча, так как привлекать к себе внимание криком запрещалось, и за это можно было поплатиться свиданием.

Когда Дронов увидел всё это в первый раз, ему сразу припомнилось, как их учитель литературы, Евгений Петрович, рассказывал им на уроке о женах декабристов и показывал репродукцию картины, где они стояли такой же немногочисленной группой у ворот острога, а их мужей вели под стражей на каторжные работы с кандалами на руках и ногах.

- Нет, - ответил он Сёме, - что-то мне не хочется ночевать в этом доме. Там живут обычно одни только приезжие женщины, будут расспрашивать о своих мужьях, о наших порядках. А я теперь и вспоминать об этом не хочу. Пойду на пристань, там тоже комнаты для пассажиров есть.

- Это ты правильно решил, - поддержал его Сёма. – Я тоже страшно не люблю, когда меня на воле про зону выпытывают. Только вряд ли на пристани места будут. Время отпусков пришло, народ на юга рвется. Я тебе хочу другое посоветовать, то, что я на себе проверил. Это ведь у меня уже вторая ходка, а после первой я парохода четыре дня ждал. Переночевал одну ночь в нашем доме для приезжих, и такая тоска меня взяла при виде этих убитых баб, что захотелось мне напиться до полной отключки. Но ты сам знаешь, что у нас кроме чифира напитка крепче не сыскать, и случилось тогда со мной состояние, когда чувствую: сотворю сейчас такое, за что пойду по прямой на вторую ходку. Но нашелся среди здешнего населения эвенк, который мою беду понял и сказал мне сразу: «Иди к бабе Любе, там тебе будет хорошо». И точно, до самого парохода я у нее прожил, пил напропалую, а в день отъезда она меня грамотно опохмелила и на сходни завела. Так что и тебе я советую: иди к бабе Любе. Даже если ты непьющий, она тебя на ночь приютит и налимьим пирогом попотчует. А найти ее легко. Ты кладбище здешнее знаешь?

- Как не знать … Сколько раз гоняли туда могилы рыть.

- Ну, так вот… Баба Люба живет в доме как раз напротив кладбища. Он один там… Историю свою баба Люба сама тебе обязательно расскажет, после чего ты поймешь, что она за человек…

- Человек она чрезвычайно интересный, - подал неожиданно голос Вася Шнурок, известный в колонии еще под кличкой «Интеллигент», так как будучи освобожденным по болезни от лесоповала, много читал и даже пробовал писать роман о жизни на зоне. – Баба Люба была на поселении в наших краях вместе со Сталиным. Говорят, он даже приударял за ней, и она могла бы стать его женой и в Кремле с ним жить. Но она после отбытия срока осталась здесь и вышла замуж за местного плотогона. Тот через два года погиб на сплаве, а она так и живет в его доме до сих пор. Когда музей Сталина на месте его ссылки решили открыть, пригласили ее помощь оказать, как свидетельницу его жизни. А она знаете, что им сказала? «Поставьте, говорит, на этом месте большой крест и напишите на нем: «Прости, Господи, раба своего Иосифа, за то, что забыл он Бога своего». Хотели ее заарестовать за такие слова, но потом почему-то передумали. Наверное, полоумной посчитали …

Гремя замками, караульный долго открывал ему железную дверь рядом с воротами, и, очутившись на пустынной улице, Дронов неожиданно растерялся: он не знал, что ему делать дальше. Потом ему вдруг захотелось есть, и он подумал, что чувство голода пришло к нему вместе с чувством внезапной свободы: теперь он мог позволить себе наесться всласть. Но столовая леспромхоза была закрыта на перерыв или, как было написано в объявлении на двери; «на обед» Тогда он зашел в магазин и купил там буханку хлеба и кусок копченной кеты и, усевшись на косогоре высокого берега реки, пообедал.

Первый обед на свободе, после долгой и мучительной неволи, пошел ему в охотку. Да и природа вокруг радовала его своим теплом и зеленью. Но засиживаться зря, наслаждаясь этой красотой и свободой, было недосуг: надо было устраиваться на ночлег.

Дронов вышел на улицу, тянувшуюся километра на три вдоль реки, потом свернул к лесу, на окраине которого раскинулось большое кладбище. Здесь хоронили всех: и старожилов села, и заключенных, и их охранников.

Почти у самой дороги он увидел два свежих холмика. На них не было ни крестов, ни деревянных тумб, какие обычно ставили на могилах бойцов охраны и рабочих леспромхоза.

Дронов вспомнил, что неделю назад в колонии умерли два заключенных, осужденных по 58-ой статье или, как их называли блатные, «враги народа».

Эти два тихих и незаметных человека, занимавшие пару нар у входа, не имели кличек, их не приглашали «чифирить» по вечерам и не расспрашивали о прошлом. Их звали просто и ласково: Витя и Веничка, и они имели обыкновение тихо беседовать перед сном о чем-то совершенно непонятном для остальных зэков.

Так как друзья были уже в возрасте и не обладали могучим здоровьем, на лесоповале они занимались нетрудной работой: стаскивали в кучу тонкие сучья и сжигали их. Зимой такие костры привлекали всех работавших зэков возможностью хоть чуточку погреться, и они относились к двум пожилым друзьям с благодарностью и почтением.

Витю и Веничку привалило спиленной сосной, когда они замешкались со своими ветками, их увезли в лазарет, где они разом и скончались.

В суровых буднях барачного бытия чужая смерть – дело привычное и почти незаметное, но этих двух друзей почему-то помянули, как принято это делать на воле: выпили, не чокаясь, по кружке чифира и закусили кусочком сахара.

А Юра Мозгодуй, получивший эту кликуху за свою способность «впаривать мозги» вертухаям, даже спел песню в честь умерших.

Юра получил срок совсем недавно и привез на зону с воли массу новых песен и баек.

Одну из песен он и спел на поминках. Она была необычна и нова и для блатных, и для «врагов народа», но понравилась и тем, и другим.

Она начиналась так:

Товарищ Сталин,

Вы большой ученый,

В языкознаньи знаете Вы

толк,

А я простой советский

заключенный,

И мне товарищ — серый

брянский волк.

За что сижу, воистину не

знаю,

Но прокуроры, видимо,

правы.

Сижу я нынче в Туруханском

крае,

Где при царе сидели в

ссылке Вы.

Песня была очень длинной, но все

слушали ее с интересом: она была действительно о них: простых советских заключенных, сидящих в Туруханском крае.

Но один из многочисленных

куплетов Юра спел с особым чувством: потому что в нем говорилось о Вите и

Веничке:

Вчера

мы хоронили двух марксистов,

Тела одели ярким кумачом.

Один из них был правым

уклонистом,

Другой, как оказалось, ни при чем.

Недавние дожди уже размыли холмики могил, и Дронов знал, что

скоро от них ничего не останется: редко кто из родственников умерших зэков пытался найти места их захоронения.

Дом, который он искал, находился

почти рядом. Дронов поднялся на крыльцо и постучал в покосившуюся дверь.

- Входите! – услышал он хриплый,

но сильный старушечий голос и, с трудом отворив дверь, висевшую всего на одной

петле, шагнул в сени. Вход из них в

комнаты был открыт и он увидел перед собой просторную горницу с большим столом

посередине, а за ним – маленькую женщину в телогрейке с папиросой во рту.

- Самогона у меня нет! – сразу

прокричала она, мельком взглянув на вошедшего мужчину. – Ежели невмоготу, то

завтра на пароходе в буфете можно будет купить коньяк. Он страшно дорогой, но

что может быть лучше, чем отметить свободу бутылочкой этого чудного напитка… Ты

же из освободившихся, я угадала?

- Да, - робко ответил Дронов. –

Но мне спиртного не надо. Я зашел насчет того, чтобы переночевать у вас.

- А это с большим удовольствием!

– улыбнулась старушка, ощерив желтые зубы. - Изба у меня большая, пироги для

гостей всегда найдутся, так что располагайся, как дома. Я уже вижу, что ты не

из блатных, выходит, контрреволюционер,

статья 58…

- Статья 58-7.

- Вредительство или саботаж в

промышленности или на транспорте...

- Точно так… Цех остановился на три дня из-за неподачи электроэнергии … А

я был его начальником…

- В Москве?

- Нет, в Ленинграде.

- А я сама – москвичка, хотя в

Питере когда-то вела революционную

работу… Да ты садись. Как кличут-то тебя, вредитель?

- Михаил Дронов, - ответил он,

скидывая с плеча «сидор» и присаживаясь на лавку.

Сразу, что бросилось ему в глаза,

когда он поднял глаза, чтобы оглядеться в незнакомом помещении, был большой

портрет совсем молоденькой девушки, висевший на стене напротив.

Девушка на нем была серьезна и горда, вернее, хотела выглядеть

такой. А на самом деле, в ее глазах плясали чёртики, а губы, казалось, вот-вот

дрогнут и растянутся в широкой и задорной улыбке.

Это – я, - печально пояснила хозяйка. - Максимова Любовь Ивановна, или, как

меня тогда звали, Любка с Трёхгорки. Здесь мне шестнадцать лет, я получила

первую зарплату на мануфактурной фабрике и сфотографировалась в самой лучшей

мастерской на Воскресенской. Фотография была маленькой, это муж мой заказал

такой большой портрет в Красноярске, когда был там на совещании работников

лесного хозяйства. А за спиной у тебя другой портрет… Человека, которого ты

должен хорошо знать…

Дронов обернулся и увидел

фотографию, знакомую ему еще по школьным учебникам. На ней был изображен

молодой Сталин, тоже с улыбающимися глазам, с небольшой бородкой и роскошной

шевелюрой.

- Мне сказали, что вы были

знакомы с ним, - сказал Дронов.

- Да - коротко и резко ответила

баба Люба и достала из пачки новую папиросу. – Он останавливался здесь дважды,

проездом на место своего поселения. Последнюю ссылку ему определили в таком

глухом и далеком селе, что наш поселок мог показаться ему центром цивилизации.

А я в первый раз сюда попала, за организацию забастовки на Трехгорной

мануфактуре, страдала страшно в этой глуши, думала, не выживу. Коба мне тогда

очень помог не сломаться. Веселый он был, людей очень хорошо понимал…

- А это правда, что он вам предложение

делал?

Женщина улыбнулась и кинула

окурок в темный зев печи:

- Байки все это ваши

арестантские. Он к тому времени уже десять лет женатым был, сын у него рос,

Яков, которого немцы расстреляли.

- А про крест, который вы хотели

вместо музея поставить?

- А кто я такая, чтобы такими делами заправлять? Просто местные власти знали, что я ездила к нему в Курейку, а, когда решили там музей ставить, обратились ко мне за помощью. А я им прямо сказала, что ему не музеи нужно создавать, а кресты за погубленные души закапывать на месте лагерей. С надписью, что нельзя забывать Бога, которому всю жизнь свою молился. А кто для Кобы был таким Богом, судя по его речам? Революция во имя народа…. Я ведь здесь всю жизнь свою прожила. Революционеры в этих краях ссылки отбывали, убийцы и воры каторгу тянули, но основной народ кто был? Лесорубы да сплавщики, охотники да рыбаки, да еще эвенки местные оленей разводили. Я тогда и думала: вот революция произойдет и не останется от позорного прошлого ни тюрем, ни лагерей, ни каторжных острогов. А что вышло? Весь Туруханский край превратился в лагерь для преступников, каких стало здесь в сто раз больше, чем местного населения. Я тогда письмо Кобе написала: приезжай, мол, посмотри на счастливое будущее, которое мы с тобой народу обещали. Не ответил он мне. Но, слава Богу, и не расстрелял …

Она замолчала и подвинула к себе керосиновую лампу: в комнату уже тихо вползали вечерние сумерки.

- А вы знаете, я сегодня интересную песню слышал, - сказал Дронов, когда на столе уютно засветилась лампа под розовым абажуром. - . Как раз о том, о чем вы только что говорили. Не знаю, кто автор, но думаю, что кто-то из бывавших с ним в ссылках, а потом в лагеря загудевших по его воле. Я переписал ее сегодня, хотите вам прочту? Певец из меня плохой…

Он начал читать и заметил, как женщина сразу напряглась и вновь полезла в карман за папиросой.

... В чужих грехах мы с ходу

сознавались,

этапом шли навстречу злой судьбе,

но верили вам так, товарищ Сталин,

как, может быть, не верили себе.

И вот сижу я в Туруханском крае,

здесь конвоиры, словно псы, грубы,

я это все, конечно, понимаю

как обостренье классовой борьбы.

То дождь, то снег, то мошкара над нами,

а мы в тайге с утра и до утра,

вы здесь

из искры разжигали пламя —

спасибо вам, я греюсь у костра….

- Хороший стих, - сказала баба Люба, когда

он закончил читать. – Надо тоже переписать. Вот сейчас чаю с пирогами попьем, а

потом я в мансарде тебе постелю, а сама сяду переписывать, Жаль, что сам Коба

не может это прочесть.

Утром, сразу после завтрака Дронов начал

собираться в дорогу.

- Пойду-ка я, пожалуй, провожу тебя, -

сказала баба Люба, засовывая ему в мешок налимьи пироги. - Приятно было мне с

тобой встретиться. Скоро

«контрреволюционеров» всех на волю отпустят, не с кем будет и поговорить.

По дороге Дронов показал ей могилы Вити и

Венички, рассказал, как Юра Мозгодуй подчеркнул на их поминках куплет о двух

марксистах из песни, с которой он ее вчера познакомил.

- Я знала их, - печально отозвалась женщина.

– Они и взаправду были настоящими марксистами, а вина их была только в том,

что слишком много знали… Я буду

ухаживать за их могилками и родным напишу… Может, кто и прилетит…

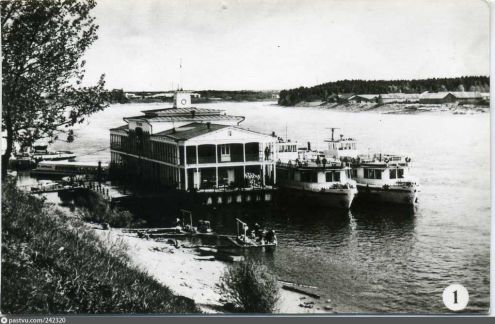

На пристани было оживленно и шумно. Сегодня

здесь встретились два парохода, один шел на север к Диксону, другой - в верховье Енисея, до Красноярска. Сразу на

двух судах играла музыка, суетились отъезжающие, и на берег сходила большая

группа студентов – туристов, с огромными рюкзаками и гитарами.

Дронов прошел на верхнюю палубу, чтобы

увидеть в толпе свою гостеприимную хозяйку и махнул ей рукой. Она ответила ему

тем же и достала из рукава платочек, а из кармана пачку папирос.

И в это время на взгорке ударили гитары, и

бородатый студент в выцветшей штормовке запел во всю мощь своих легких,

перекрикивая марш «Прощание славянки»:

«Товарищ Сталин, Вы большой ученый,

В языкознаньи знаете Вы

толк,

А я простой советский

заключенный,

И мне товарищ — серый

брянский волк.

За что сижу, воистину не

знаю,

Но прокуроры, видимо,

правы.

Сижу я нынче в Туруханском

крае,

Где при царе бывали в

ссылке Вы»…

| Карим Азизов # 20 августа 2018 в 12:33 +3 |

| Борис Аксюзов # 4 сентября 2018 в 11:50 0 |

| Людмила Комашко-Батурина # 30 августа 2018 в 23:35 0 |

Литературный сайт Парнас предоставляет авторам возможность свободной публикации своих литературных произведений в сети Интернет.